In einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung wurde das Kommunikationskonzept der Universität Bern hart kritisiert. Mit einer Checkliste würden Themen so stark gewichtet, dass es an Fake News grenzte. Kommunikationsleiter Christian Degen spricht im Interview über das Tool, die Vorwürfe und die Rollen von Marketing und Wissenschaftskommunikation.

„Wir zeigen, wofür wir stehen“

Herr Degen, „Die Universität Bern trimmt ihre Wissenschaftskommunikation auf Marketing. Damit macht sie ihre News zum Fake“, überschreibt die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) einen Artikel über das Kommunikationskonzept der Universität Bern. Was ist Ihre Sicht darauf?

Dieser Artikel entbehrt jeglicher Grundlage. Er kam für uns auch völlig überraschend, denn wir hatten vor der Veröffentlichung keinen Kontakt mit dem Journalisten. Das heißt, er hat offenbar von irgendwoher unsere interne Checkliste für die Themenauswahl bekommen und dann daraus seine Schlüsse gezogen. Und die sind schlicht falsch. Die Glaubwürdigkeit einer Universität ist ihr höchstes Gut. Wenn wir also nur im Ansatz versuchen würden, die Glaubwürdigkeit unserer Forschung zu instrumentalisieren, wäre das kommunikativer Selbstmord. Deshalb kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man überhaupt auf diese Idee kommen kann.

Können Sie zumindest den Ansatz der Befürchtungen aus dem Artikel nachvollziehen?

Es gibt Aspekte, die man durchaus diskutieren kann: Welche Auswirkung hat so eine Checkliste auf die Themenwahl? Passiert es dann nicht, dass damit gewisse Forschungsthemen weniger kommuniziert werden? Werden sie vielleicht sogar unsichtbar? Aber die Gelegenheit zur Diskussion hatten wir gar nicht. Darum habe ich in einem offenen Brief dazu Stellung genommen.

Was ist das Konzept hinter der Checkliste?

In der Kommunikationsabteilung der Universität Bern arbeiten wir in einer Newsroom-Struktur. Das heißt, wir haben verantwortliche Personen für Themen und für Kanäle. Die Themenverantwortlichen sind dafür zuständig, Inhalte zu finden. Sie halten also den Kontakt zu den Forschenden und anderen Angehörigen in der Universität und machen sich Gedanken, wen die Themen, die sie finden, interessieren könnten. Dabei geht es nicht nur um reine Wissenschaftskommunikation, sondern auch um institutionelle Themen. Dafür sind wir in der Abteilung ebenfalls zuständig. Die Checkliste ist entsprechend für unsere gesamte Kommunikation gedacht und nicht eigens für die Wissenschaftskommunikation erstellt.

Wie arbeiten Sie konkret mit der Checkliste?

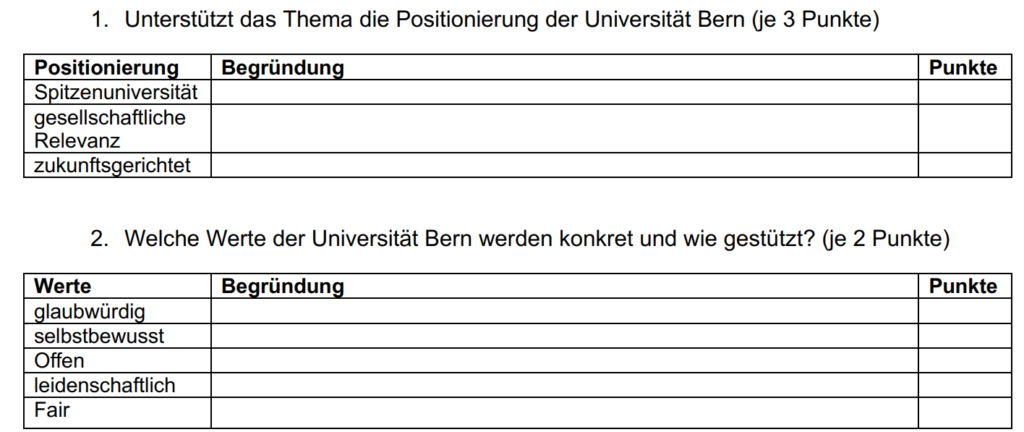

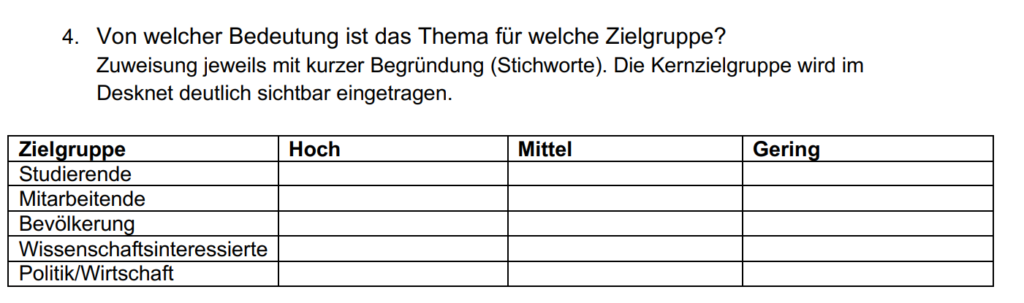

Sie dient als Vorbereitung für unsere Themenkonferenzen und hilft dabei, die Entscheidung darüber, was mit einer Information kommunikativ passieren soll, schnell und fundiert zu treffen. Fragen dafür sind: Was interessiert welche Zielgruppen? Ist das Thema für unsere Mitarbeitenden, Gruppen in der Gesellschaft oder die Politik interessant? Über welche Kanäle erreicht sie diese Information am besten? Und wie muss sie dann aufbereitet sein? Diese Fragen helfen uns dabei, zu priorisieren. Dabei wird ein Thema auch – aber nicht nur – in die Kommunikationsziele der Universität eingeordnet. Wir schauen also, ob es zur Positionierung der Universität in einem Bereich beiträgt. Dazu gehört etwa die Sichtbarkeit als Spitzenuniversität. Es gibt also verschiedene Kriterien, für die wir mit der Checkliste Punkte vergeben. Die Themen, die hierbei mindestens zehn von maximal 19 Punkten erhalten, werden in unserem Planungs-Meeting für grössere Themen vorgestellt und wir besprechen, ob wir damit etwas Größeres machen, wie zum Beispiel eine Ergänzung mit einem Erklärvideo oder einem Porträt.

Kann man beziffern, wie viele Themen nach der Priorisierung hinten runterfallen?

Keine. Alles, was darunter ist, wird von den Kolleg*innen eigenständig umgesetzt. Das heißt also nicht, dass diese Themen gar nicht kommuniziert werden. Wir behandeln sie nur nicht so groß.

Seit wann arbeiten Sie nach diesem Prinzip?

Den Newsroom haben wir im Herbst 2018 eingeführt und die Checkliste nutzen wir seit 2020. Wir sind etwa 30 Personen in der Kommunikationsabteilung, betreuen aber auch viele andere Aufgaben – von der Pressearbeit und Social Media über das Alumnibüro bis zum Webshop. Wir betreiben die Webseite der Universität und sind zuständig für den Jahresbericht, ein online Magazin und zwei gedruckte Magazine. Es geht hier also vor allem darum, Ressourcen sinnvoll zu nutzen. Die Uni Bern ist außerdem eine Volluniversität. Also ist es wichtig, dass wir eine große Vielfalt an Themen zeigen.

Der Artikel in der NZZ kommt zum Beispiel zu dem Schluss, dass Sie die Politik als Zielgruppe vorziehen. Wie erklären Sie sich das?

Wir gehen davon aus, dass dem Journalisten eine bereits ausgefüllte Checkliste vorlag, in der die Politik als relevante Zielgruppe hoch bewertet wurde. Anders können wir uns das nicht erklären, denn die anderen Zielgruppen können in dem Formular ebenfalls als hoch eingestuft werden, je nach Thema.

Werden die betreffenden Forschenden in die Kommunikationsentscheidungen eingebunden?

Die Themen werden grundsätzlich zuerst mit den Wissenschaftler*innen besprochen, schon bevor sie überhaupt bei uns in die Runde kommen. Es besteht außerdem immer auch die Möglichkeit, dass die Wissenschaftler*innen selbst kommunizieren und wir dann zum Beispiel einen Tweet teilen. Sie könnten sogar zu uns in die Themenmeetings kommen, die sind im Prinzip offen für alle. Das passiert aber nur ganz selten.

Gibt es für Sie einen Unterschied zwischen Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsmarketing?

Gibt es auch problematische Aspekte dabei, eine Universität als Marke zu etablieren?

Mein Eindruck ist, dass es gegen Begriffe wie Marke, Reputation, PR oder Marketing extreme Vorbehalte gibt. Das sind Lügen und Manipulationen und der Journalismus ist im Gegensatz dazu ehrlich und unabhängig. Ich würde aber sagen: Es stimmt beides nicht. Auch als Journalist*in hat man gewisse Vorstellungen, Werte und Einstellungen. Man setzt immer einen Frame. Natürlich ist es mein Job, die Universität positiv darzustellen. Aber es ist nicht mein Job, dafür die Unwahrheit zu sagen. Das ist zudem langfristig nicht haltbar oder erfolgreich. Die Kommunikation muss auf dem Fundament der echten Leistungen der Universität stehen und auf den Mitarbeitenden, die diese wirklich erbringen.

Wo sehen Sie die Rolle des Wissenschaftsjournalismus in diesem Kontext?

Die Wissenschaftsjournalist*innen sind ja leider eine sehr an den Rand gedrängte Gruppe in der aktuellen Medienwelt. Die Wissenschaftsredaktionen werden immer kleiner, wenn es sie überhaupt noch gibt. Ich möchte aber eine Lanze für sie brechen, weil es wichtig ist, dass es unabhängige Berichterstattung zu Wissenschaftsthemen gibt und ein Verständnis und Fachwissen in den Redaktionen vorhanden ist. Ich glaube ganz fest an die Aufgabe eines unabhängigen und kritischen Journalismus. Die Übersetzungsleistung von Wissenschaft in eine Alltagssprache ist heute vielleicht nicht mehr so wichtig. Da machen wir auch schon ganz viel. Aber es ist etwas anderes, ob auch eine unabhängige Seite drauf schaut, eine Einschätzung hinterfragt oder ein Thema anders gewichtet. Was wir zum Beispiel wenig machen, ist die Forschung in einen größeren Kontext zu setzen und die Arbeit anderer Universitäten in die Kommunikation einzubeziehen.

Haben Sie als Universität heute mehr Kommunikationsverantwortung, wenn der Wissenschaftsjournalismus nicht mehr so stark besetzt ist?

Diese Verantwortung hatten wir schon immer.