Das Wisskomm-Update gibt alle 14 Tage einen Überblick über aktuelle Themen, Debatten und Trends. Außerdem finden Sie hier aktuelle Termine und Forschungsergebnisse zur Wissenschaftskommunikation.

Wir reden über… den Schweizer Wissenschaftsjournalismus

Was gibt’s Neues?

Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) stellt seine Sendung “Wissenschaftsmagazin” 2026 ein und entlässt gut ein Drittel der Wissenschaftsredaktion. Die Entscheidung, die mit Sparmaßnahmen begründet wird, stößt in der Schweizer Publizistik und Wissenschaft auf heftige Kritik. Der Leiter von SRF 2 Kultur, Rajan Autze, gibt als weiteren Entscheidungsgrund an, dass die Hörer*innen kürzere Formate bevorzugen würden. In einer Petition der “Besorgten Wissenschaftler:innen von Schweizer Hochschulen” heißt es: “Klicks und Reichweite sind nicht gleichbedeutend mit Relevanz. In Zeiten grassierender Falschinformationen müsste Wissenschaftsjournalismus gestärkt, auf keinen Fall darf er geschwächt werden.” Die Ankündigung von SRF führte unter anderem auf LinkedIn zu Protesten, viele kritisieren, dass mit der Streichung ein wichtiges Element des Wissenschaftsjournalismus in der Schweiz wegfallen würde.

Die Wissenschaftsminister*innen der Länder fordern vor der Bundestagswahl in Deutschland in einem 12-Punkte-Positionspapier eine größere finanzielle Förderung von Wissenschaft, Forschung und Innovation. In dem Dokument heißt es, die “die Wissenschaftsfreiheit als zentrale Säule der Demokratie” sei zunehmend gefährdet. Unter anderem wird gefordert, dass Bund und Länder bei Themen wie dem Transfer in Zukunft stärker zusammenarbeiten sollen. Weitere Themen: Gute Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft, eine Modernisierung der Forschungsinfrastruktur und eine neue Innovationspolitik.

Unterdessen kritisiert Holger Wormer im Tagesspiegel, dass sich die Wissenschaft, die er als eine Art “fünfte Gewalt” im Staat definiert, stärker zu demokratischen Grundwerten positionieren müsse. Dies gehöre zur Politikberatung und zum Dialog mit Gesellschaft und Politik – und müsse lautstark geschehen. Zu den jüngsten Abstimmungen im Bundestag habe es von den großen Forschungseinrichtungen nur Schweigen gegeben. Warum? “Gleichgültigkeit, aus Ideenlosigkeit oder [aus] bloßem Opportunismus” vermutet Wormer. Er wünscht sich proaktive Wissenschaftskommunikation: “Mit der Kommunikation der wahrscheinlichen Folgen bestimmter Maßnahmen der Migrationspolitik, der Energie- oder Verteidigungspolitik sowie mit Expertise zu anderen politisch kontroversen Themen sollten Forschungseinrichtungen nicht warten, bis eine journalistische Redaktion anfragt.”

Die neue Initiative Save Social möchte den Einfluss großer Social-Media-Plattformen begrenzen: “Die Unterzeichnenden sehen dringenden Handlungsbedarf für alle, für Unternehmen, Verbände, gesellschaftliche Institutionen und die Politik auf nationaler und europäischer Ebene. Demokratiestärkende Angebote müssen ausgebaut, demokratieschädliche Plattformmonopole sollten ihre massiven Privilegien umgehend verlieren”, heißt es auf der Seite. Es müsse Alternativen zu “chinesischen und US-amerikanischen Monopolkonzernen” geben. Gefordert werden unter anderem mehr Vielfalt, Transparenz, Offenheit und Gemeinwohlorientierung. Zu den Unterstützer*innen der Initiative gehören die Wissenschaftskommunikator*innen Claudia Frick, Henning Krause und Melanie Bartos.

Und die Forschung?

Klimawandel als Stoff für Comedy? Wie Humor als Kommunikationsmethode funktioniert, reflektieren die Forscher James Riley und Alexander Hall am Beispiel ihres Projekts „Climate Change is NOT Funny!“, das Umweltforscher*innen und professionelle Stand-up-Comedians zusammenbrachte. In Workshops tauschten sie sich aus und entwickelten Comedy-Sets zum Klimawandel. Riley und Hall argumentieren, dass ein solches Format die Reichweite von Klimakommunikation erhöhen kann, berichten aber auch von finanziellen und organisatorischen Hürden.

Einblicke in ein weiteres Umweltkommunikationsprojekt gewährt ein Forschungsteam um Ana Margarida Sardo von der University of the West of England: Ziel von HOMEs war, Mikroplastik in der Luft in Privatwohnungen aufzuspüren. Die Teilnehmenden brachten dafür Geräte bei sich zu Hause an und untersuchten die Proben mit Mikroskopen. Die Forscher*innen reflektieren in ihrem Praxisbericht positive Effekte wie die aktive Beteiligung von Bürger*innen an Forschung, aber auch Hindernisse. So seien immer wieder Kompromisse zwischen den Zielen der Forscher*innen und den Bedürfnissen der Teilnehmenden nötig.

Termine

📆 18. Februar 2025 | Hamburger Stammtisch Wissenschaftskommunikation: Social Media – und jetzt? Wie wir mit den Veränderungen der Plattformen umgehen (Online)| Mehr

📆 5. März 2025 | Künstliche Intelligenz in der Wissenschaftskommunikation – Trends, Tools, Chancen und Grenzen | Mehr

📆 30. April 2025 | Deadline für die Fast Forward Science Awards | Mehr

📆 2. Dezember 2025 | Wisskon* 2025 (Neues Datum) | Mehr

Social Media

Am 11. Februar wurde wieder der Internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft der Vereinten Nationen begangen. Das Borthwick Institute for Archives zeigte aus diesem Anlass Werbeanzeigen aus den 1940er Jahren, die trotz des Stereotyps der “nervösen Frau” einen Einstellungswandel zeigen.

In 1945 Rowntree’s launched a campaign advertising their cocoa to women at home & in the workplace. As well as being architects, designers, musicians, reporters, librarians and bank tellers, the campaign also showed women as analytical chemists and scientific assistants #WomenInScience #WomenInSTEM

— Borthwick Institute for Archives (@uoyborthwick.bsky.social) 11. Februar 2025 um 13:02

Fundstück

Die Geophysikerin Eleanor Dunn setzt auf Taylor Swift, um die Öffentlichkeit für ihre Forschung zu begeistern. Während der Eras-Tour in Dublin maß sie mit Seismometern die Bodenerschütterungen und kommunizierte über den Hashtag #SwiftQuakeDublin über verschiedene Quellen seismischer Aktivität. Sie plant die Veröffentlichung eines Fachartikels über ihre Kommunikationsaktivitäten und sagt: “Social media is impossible to ignore now. You have to be on social media if you are a science communicator”.

@rtenews Have you heard of the Swift quake? A researcher explains how she measured Taylor Swift fans generating seismic activity as far away as Wexford while ‘shaking it off’ at the superstar’s Dublin concert. #TaylorSwift #Swifties #erastourdublin #taylorquake ♬ original sound – RTÉ News

Jobs

🔉 Leitung Hochschulkommunikation (m/w/d) | Evangelische Hochschule Dresden (Bewerbungsschluss: 24. Februar 2025)

🔉 Tourbegleiter*innen für das Energiemobil im Projekt Wissenschaftskommunikation Energiewende | WiD* (Bewerbungsschluss: 2. März 2025)

🔉 Wissenschaftskommunikation und Public Relations | Universität Tübingen (Bewerbungsschluss: 2. März 2025)

🔉 Citizen Science Projektmanager/in | Universität Tübingen (Bewerbungsschluss: 24. Februar 2025)

Weitere Stellenangebote finden Sie in unserer Jobbörse – exklusiv für Stellen aus der Wissenschaftskommunikation. Hochschulen, Forschungsinstitutionen, Stiftungen und Co können ihre Stellenangebote direkt an Besucher*innen unseres Portals richten.

Impressionen

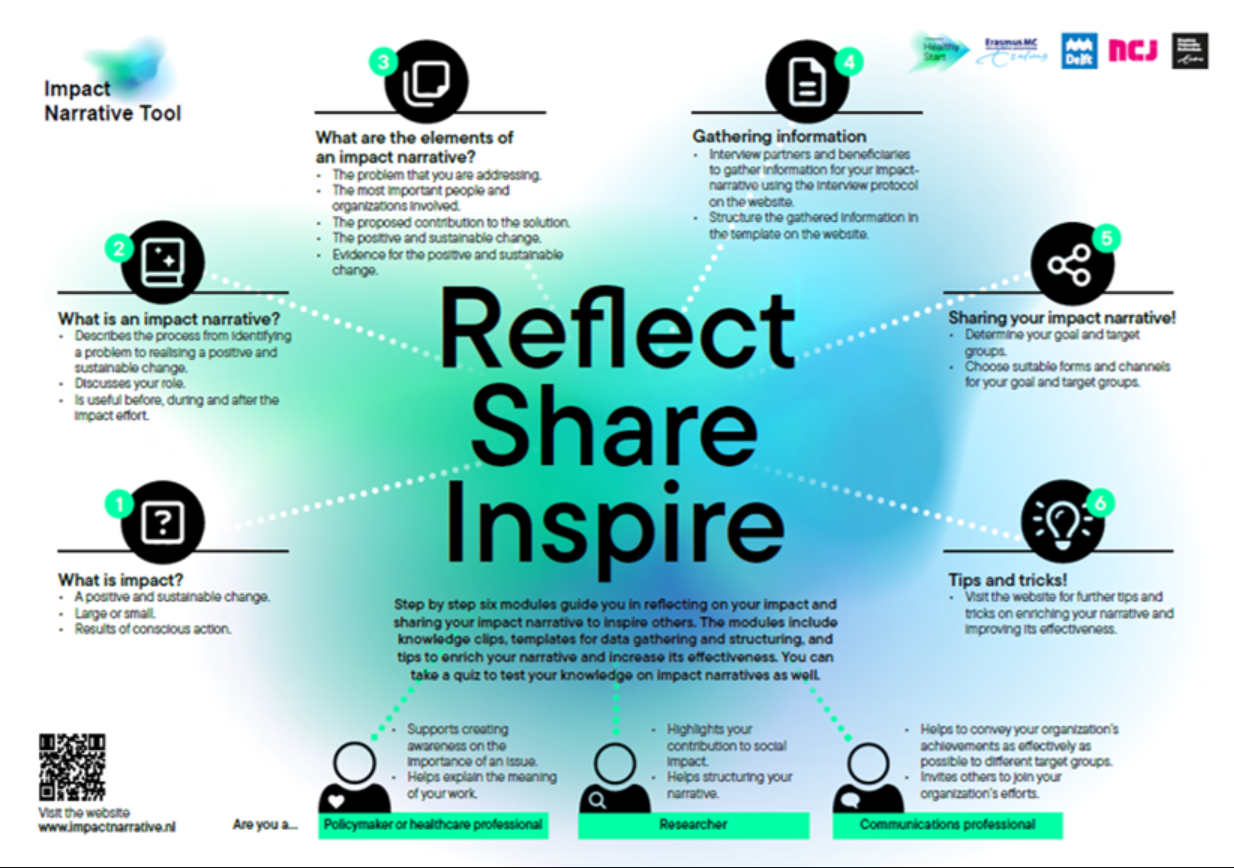

Die Stadt Delft, das Erasmus Medical Center Rotterdam, die Erasmus-Universität Rotterdam, das Niederländische Zentrum für Jugendgesundheit und Healthy Start haben ein “Impact Narrative Tool” entwickelt, dass Forschenden dabei helfen soll, die gesellschaftlichen Auswirkungen der eigenen Arbeit zu reflektieren. Das kostenlose Tool ist in sechs Module unterteilt und teilt Erklärungen, Tipps und Interviewprotokolle.

* Wissenschaft im Dialog (WiD) ist einer der drei Träger des Portals Wissenschaftskommunikation.de