Wie erreichen aktuelle Ergebnisse aus der Forschung zum Ökolandbau die Bio-Bäuer*innen in Deutschland? Damit hat sich Theresa Dühn in ihrer Masterarbeit im Fach Öko-Agrarmanagement beschäftigt. Im Gastbeitrag teilt sie ihre Forschungsergebnisse und Ideen für die Praxis.

Von der Forschung auf viele Bio-Äcker – wie Wissenschaftskommunikation in der Landwirtschaft gelingt

Wie kommen die Ergebnisse aus der Forschungsarbeit mit Fokus Ökolandbau eigentlich zu den Bäuer*innen? Dieser Frage bin ich in meiner Masterarbeit mit dem Titel „Erkenntnisse aus der Öko-Forschung – Wie es gelingt, sie im ostdeutschen Raum an die Praxis zu kommunizieren“ nachgegangen. Darin habe mich auf wissenschaftliche Einrichtungen fokussiert, die a) öffentlich finanziert sind. Ich vermutete, dass sie durch ihre Basisfinanzierung mehr Möglichkeiten haben, in Wissenschaftskommunikation zu investieren. Und b) interessierten mich Forschungshäuser, die im Osten Deutschlands liegen, da hier eventuell andere Anforderungen an die Kommunikation des Wissens bestehen. Historisch bedingt sind hier größere Höfe und damit Distanzen zwischen den Betrieben und die Strukturen in der (Öko-)Agrar-Beratung eher schwach. Letztere sind oft ein wichtiges Scharnier in der Wissenschaftskommunikation, da sie die Forschungsergebnisse gut überblicken und praxisgerecht „übersetzen“ können.

Laut Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei, dem Thünen-Institut, fließen weniger als 2 Prozent aller Agrarforschungsmittel in Deutschland in den Ökolandbau – demgegenüber steht, dass mittlerweile 10 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen in Deutschland ökologisch bewirtschaftet werden (Stand: 2020) und das Ziel der Bundesregierung, dies auf 20 Prozent bis 2030 auszuweiten. Diese Diskrepanz in der Ausstattung wurde in meiner Arbeit insofern deutlich, als dass in den öffentlich finanzierten Forschungshäusern, Ökolandbau entweder keine oder eine eher geringe Rolle spielt. Es zeigte sich, dass Wissenschaftler*innen, wenn sie Öko-Themen bearbeiten wollen, oft auf Drittmittel zurückgreifen müssen. In der Folge löste sich die Vermutung, dass öffentlich finanzierte Einrichtungen mehr Möglichkeiten haben, in Wissenschaftskommunikation zu investieren, auch in Luft auf und es wurde klar: Wenn die Weitergabe der Erkenntnisse an die Bio-Landwirt*innen erfolgen soll, muss diese Kommunikation in Projektmittel eingepreist werden.

Durch meinen Fokus auf den Osten Deutschlands stellte sich heraus, dass aufgrund der spärlich vorhandenen Öko-Beratung, die Forschungsergebnisse oft direkt aus den Wissenschaftshäusern heraus an die Landwirt*innen getragen werden. Inwiefern diese Angebote praxisfreundlich oder -tauglich sind, wäre eine weitere spannende Forschungsfrage. Deutlich wurde aber auch, dass die mit der Corona-Pandemie neu erlernten Web-Formate gute, neue Möglichkeiten bieten, in den Flächenländern Bäuer*innen zu erreichen. Dazu später noch mehr.

Methodik der Masterarbeit

In einer Literatur- und Online-Recherche wurde die Wissenschaftskommunikation im Allgemeinen und in Bezug auf den Ökolandbau, zu den Einflüssen und den teils historisch gewachsenen Strukturen der Agrarforschung und -Praxis im Osten Deutschlands untersucht. Aufbauend darauf wurden Fokusgruppen-Interviews mit jeweils fünf Kommunikationsexpert*innen und Wissenschaftler*innen ausgesuchter öffentlich finanzierter Einrichtungen geführt, die sich im ostdeutschen Vergleich besonders in der Öko-Forschung engagieren. Die Interviewpartner*innen bewerteten zudem Kommunikationsformate quantitativ – dies wurde mit vorhandenen Umfragen unter Landwirt*innen abgeglichen.

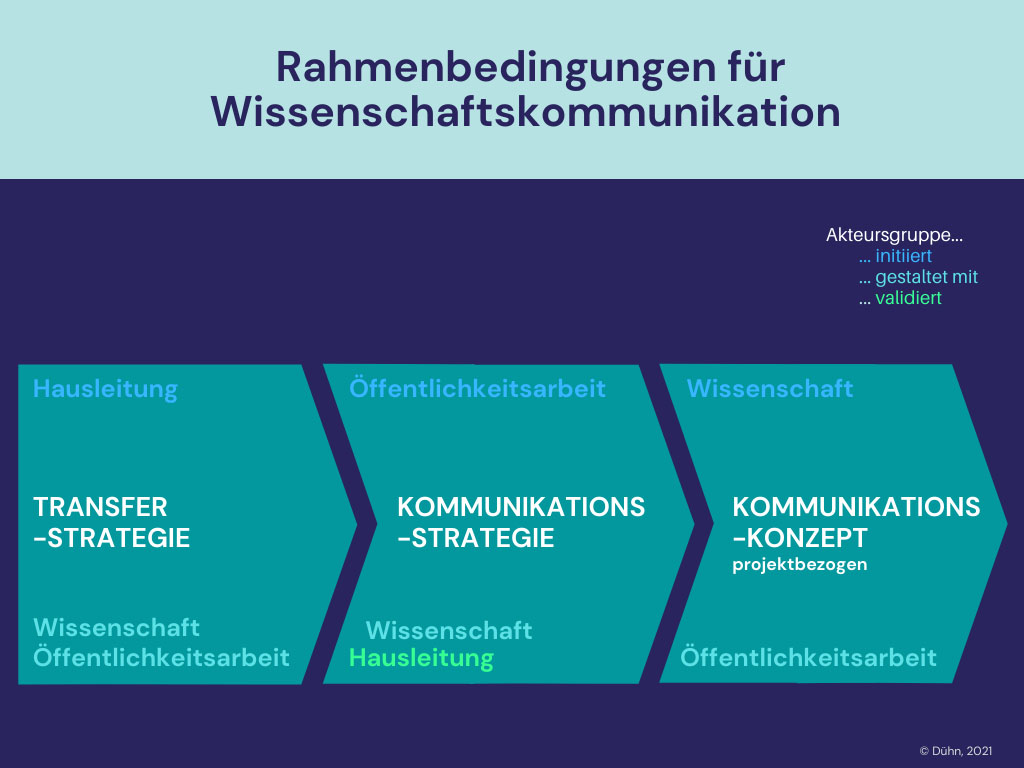

Bevor ich zu den Trends in der bäuerlichen Wissenschaftskommunikation komme, nehme ich Sie auf einen Rundflug mit. Auf der Brille, mit der wir auf die Forschungshäuser schauen, steht: Wie kann der Spirit von Wissenschaftskommunikation denn überhaupt gelebt werden? Schnell wird sichtbar, dass die Hausleitungen großen Anteil daran haben, eine transferfreundliche Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Werden Wissenstransfer – und in der Folge auch die Wissenschaftskommunikation (siehe Abbildung 1) – wertgeschätzt und gefördert, ist das wichtiger Nährboden, um beides in der praktischen, wissenschaftlichen Arbeit zu verwurzeln.

Mein Rat an Direktor*innen, Präsident*innen, Vorständ*innen: Packen Sie es an, es lohnt sich! Denn der Ruf nach mehr Transparenz und Wissensweitergabe wird lauter werden – in der Landwirtschaft mit Blick auf Klimakrise und Artensterben wohl besonders. Die Schritte dorthin können sein: Eine Transferstrategie für die eigene Einrichtung entwickeln und eine Kommunikationsstrategie folgen lassen. Partizipativ, mit Beteiligung der Forschenden und Öffentlichkeitsarbeiter*innen, damit die Pläne auf der Arbeitsebene funktionieren und angenommen werden (siehe Abbildung 2). In der Folge kann so gelingen, dass ein Kommunikationskonzept schnell projektiert und zum Standard in der Antragsphase von Projekten für den Ökolandbau – und auch allen anderen Fachgebieten – wird.

Spezialfall Öko-Praxis

Wissenschaftskommunikation ist in aller Munde – überwiegend jene, die die Gesellschaft adressiert. Die Öko-Forschung ist formal betrachtet besonders auf die Wirtschaft ausgerichtet, genauer die ökologische Landwirtschaft – und sie ist ein sehr spezieller, weil systemischer Forschungsbereich. Ein Beispiel: Beim Anbau von Bio-Getreide greifen unter anderem eine clevere Fruchtfolge, spezielle Öko-Sorten, passende Bodenbearbeitung und die Tierhaltung für die Düngung mit Mist ineinander – dazu kommt das Anreichern von wasseraufnehmendem und -speicherndem Humus auf der Fläche über viele Jahre. Sämtliche Rädchen im System müssen bedacht werden. Eindimensionale Kausalzusammenhänge wie man sie häufig im konventionellen Landbau findet, beispielsweise Herbizide gegen Wildkräuter zu spritzen, sind hier nicht zielführend.

Was heißt das für die Wissenschaftskommunikation? Die Ergebnisse sind oft komplex – und selten mit einem Flyer genügend erklärt. Um diese Herausforderung zu lösen, haben sich in meiner Masterarbeit zwei Empfehlungen herauskristallisiert: Erstens wäre es sehr effektiv, die Öko-Praxis, also die Landwirt*innen, bereits direkt in den Forschungsprozess mit einzubinden. Das zahlt auf die Praxisrelevanz und -reife der Ergebnisse ein und darauf, dass die wissenschaftlich untersuchten Anbaumethoden im Nachgang tatsächlich auch weiter von den beteiligten Höfen angewandt werden. Zudem sind die Praxispartner*innen Multiplikator*innen in den Berufsstand hinein und können andere Bio-Bäuer*innen dafür begeistern.

Ein so praxisnahes Forschungsdesign ist nicht immer möglich und so richtet sich die zweite Empfehlung an all jene, die begleitend oder am Ende ihrer Forschung Kontakt zur Praxis suchen: Je vielschichtiger die Erkenntnisse, desto dialogischer und anschaulicher sollte die Wissensvermittlung sein.12 So verwundert nicht, dass sowohl die Bio-Bäuer*innen, als auch die für meine Masterarbeit von mir befragten Wissenschaftler*innen und die Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit die Vor-Ort-Veranstaltung zum Top-Wissensvermittlungs-Format wählten. Feldtage sind ein Klassiker. Auch Videos, in denen die Methoden zum Beispiel direkt auf dem Acker gezeigt und parallel erklärt werden können, wird eine steigende Relevanz attestiert. Und mit der Corona-Pandemie sind die Betriebe auch fit in der Nutzung von Web-Veranstaltungen geworden. Die Bewertung weiterer Formate sind im Leitfaden nachlesbar, der im Nachgang zur Masterarbeit entstanden ist.

Bremse und Gas in der Öko-Wissenschaftskommunikation

In der Politik spielt beides – Wissenstransfer und Nachhaltigkeitsziele – eine immer größere Rolle und auch (Bio-)Landwirt*innen interessieren sich aus ökonomischen und ökologischen Gründen für neue Erkenntnissen aus der Forschung. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Für all jene Forschenden, die traditionell über die Leistungen der internen Wissenschaftskommunikation via Peer-Review-Artikel evaluiert werden (hier: Leibniz-Institute, Julius-Kühn-Institut und teilweise auch Universitäten), lohnt sich Kommunikation in Richtung Öko-Praxis bisher wenig (siehe Abbildung 3). Doch die davon betroffenen Wissenschaftler*innen äußerten sich im Interview optimistisch, dass sich dies mit Blick auf die Entwicklung in der Politik bald ändern werde.34

Hochschulen und Landeseinrichtungen haben durch ihre angewandte wissenschaftliche Ausrichtung aktuell die besten Voraussetzungen, ihre Forschungstätigkeiten auf die Bio-Bäuer*innen auszurichten und auch Wissenstransfermaßnahmen wie die Wissenschaftskommunikation zu implementieren.