Das Thema Grüne Gentechnik wird oft emotional debattiert. Auch deshalb sucht Ralf Reski, Professor für Pflanzenbiotechnologie an der Uni Freiburg, auf Twitter aktiv den Dialog zum Thema. Im Interview erklärt er, weshalb er Kommunikation wichtig findet und was sie ihm nutzt.

Twitternd im Dialog über Grüne Gentechnik

Herr Reski, weshalb finden Sie es wichtig, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschung kommunizieren?

Universitäten werden weitgehend von Steuern finanziert und daher stehen wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Erklärungspflicht gegenüber Politik und Gesellschaft. Wir haben eine moralische Pflicht zu erklären, wofür wir die Gelder verwenden und was wir machen. Aus meiner Sicht reicht es dabei nicht aus, wissenschaftliche Artikel in Fachzeitschriften zu veröffentlichen. Diese erreichen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ja schlicht und einfach nicht.

Darüber hinaus gilt in meinem Feld, also der Grünen Gentechnik, dass viele Politikerinnen und Politiker die Tragweite von wissenschaftlichen Erkenntnissen aus dem Bereich nicht kennen oder ihre Handlungen in diesem Gebiet auf veralteten Theorien basieren. Außerdem sind die Themen oft nicht präsent genug und werden öffentlich noch zu wenig ausgewogen diskutiert. Gerade um eine größere Aufgeschlossenheit der Bevölkerung gegenüber diesen Themen zu erreichen, bedarf es der Kommunikation mit der Wissenschaft.

Woher kommt Ihr Interesse, aktiv zu kommunizieren?

Eigentlich wollte ich nach der Schule Journalist werden. Ich fand damals, dass Gentechnik und Neurobiologie die Welt verändern und die Leute darüber zu wenig wissen. Nachdem mir in der Berufsberatung vom Weg über eine Journalistenschule abgeraten wurde, habe ich Biologie studiert, weil es eines meiner Leistungsfächer war. Danach wollte ich lieber Lehrer werden und nahm Chemie als zweites Fach hinzu, weil auch in der Schule der Diskurs über die Bedeutung der Naturwissenschaften ein Teil der Arbeit ist. Dann hat mich die Wissenschaft der Moose aber so sehr fasziniert, dass ich erst mal promoviert habe, allerdings immer noch in dem Glauben, hinterher Lehrer zu werden. Schließlich habe ich habilitiert und bin doch in der Wissenschaft und bei den Moosen geblieben. Ich habe also immer schon gedacht, dass man die Auswirkungen von Forschung diskutieren muss und hatte auch immer schon Freude daran, dies zu tun.

Die Kanäle, die Sie hauptsächlich bedienen, sind Twitter und Instagram. Wie sind Sie darauf gekommen?

Wir haben in Freiburg vor einigen Jahren einen europäischen Kongress organisiert, zu dem wir erst einmal rein aus Interesse die Sektion Science Communication der American Society of Plant Biologists eingeladen haben. Diese fragten uns dann nach dem Hashtag zur Veranstaltung und ich musste erst einmal googeln, was eigentlich ein Hashtag ist. Deshalb habe ich daraufhin angefangen, mich mit Twitter zu beschäftigen – anfangs ganz vorsichtig und mit einem starken Fokus auf meiner eigenen Forschung und der Arbeit meiner Gruppe. Schon das hatte einen echten Mehrwert, weil man sich mit Kolleginnen und Kollegen vernetzt und auch bei aktuellen Trends oder neuen Publikationen viel schneller auf dem Laufenden ist. Nachdem ich die ersten Erfahrungen gesammelt hatte, habe ich angefangen, mich in bestimmten Bereichen, in denen ich einen Beitrag zum Diskurs leisten kann, stärker zu engagieren. Einer dieser Bereiche ist auf jeden Fall die Grüne Gentechnik, mit der viele Menschen eine diffuse und nicht gerechtfertigte Sorge verbinden und in der eine sehr emotionale und dogmatische Debatte geführt wird. Aus meiner Sicht fehlt es hier an Informationen und da kann und möchte ich Abhilfe schaffen. Ich versuche also, sowohl mitzudiskutieren als auch meine eigene Forschung verständlich darzustellen. Auch dabei lernt man eine Menge.

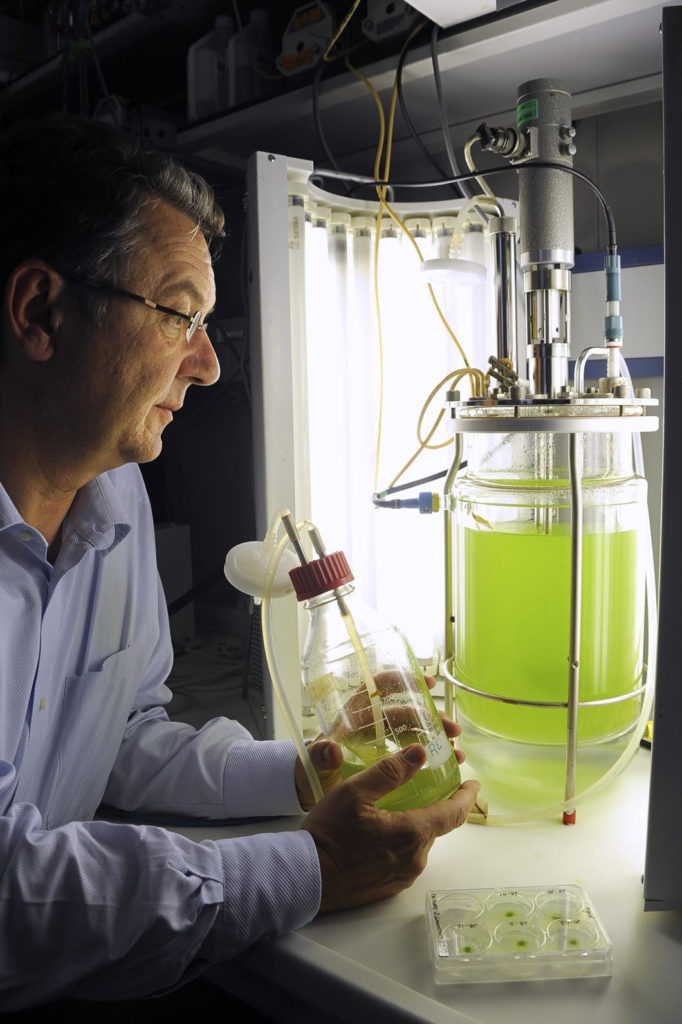

Ein weiteres Element, das ich versuche einzubringen, ist der Alltag als Wissenschaftler. Hier versuche ich durch Bilder und Erlebnisse aus meinem Forscherleben zu zeigen, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz normale Menschen sind. Außerdem gebe ich Einblicke in die Prozesse von Forschung. Hierzu nutze ich sowohl Twitter als auch Instagram, wobei ich Instagram eigentlich fast ausschließlich zu diesem Zweck verwende.

Wie erleben Sie die Diskussion zur Grünen Gentechnik auf Twitter denn?

Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ein paar alte Schlachtschiffe, vor allem bei den Grünen, an denen man sich da sehr stark reiben kann, wie beispielsweise Frau Künast oder Herrn Häusling. Da ist mein Eindruck schon eher, dass die ihre Meinung haben und sie auch nicht ändern werden. Ich glaube aber, dass die Diskussion auf Twitter insgesamt dazu geführt hat, dass gerade bei den Grünen die jüngeren Mitglieder eher aufgeschlossen sind. Da erlebe ich die Diskussion als sehr aufgeschlossen und fruchtbar.

Ich habe beispielsweise kürzlich eine Einladung zu einer Veranstaltung zum Thema Chancen und Risiken der Gentechnik von den Freiburger Grünen erhalten, die sicherlich auch deshalb zustande gekommen ist, weil ich mich auf Twitter aktiv äußere. Das war ein sehr interessantes Format, weil es nicht die übliche Pro- und Kontradiskussion eines Podiums war, sondern ich mich nach meinem fünfzehnminütigen Impuls über eine Stunde lang den Fragen der ca. 80 Anwesenden stellte. Das fand ich total anstrengend, aber super spannend. Hinterher habe ich viel positives Feedback erhalten, was ich vorher überhaupt nicht erwartet hatte. An solchen Beispielen sieht man einerseits, wie wichtig es ist, sich dem Dialog zu stellen und andererseits, wozu Aktivitäten in den sozialen Medien gut sein können.

Sie haben eingangs erwähnt, dass Sie durch die Kommunikationsaktivitäten etwas lernen. Inwiefern helfen diese Ihnen bei der Arbeit?

In allererster Linie natürlich in der Lehre und beim Verfassen von wissenschaftlichen Publikationen. Dinge allgemeinverständlich, präzise und knapp darzustellen muss man lernen und üben; das gilt in der Journalistik, der Schule und der Wissenschaft gleichermaßen. Diese Fähigkeiten regelmäßig im Dialog mit Laiinnen und Laien zu schärfen, bringt einem auch etwas, wenn man seine eigenen wissenschaftlichen Publikationen schreibt. Diese werden nämlich besser, wenn man aus seiner eigenen Forschungswelt einen Schritt zurücktritt und stärker darüber reflektiert, was für den Gegenüber wichtig und verständlich sein könnte. Ich halte Wissenschaftskommunikation daher in keinem Bereich für Zeitverschwendung, auch wenn Zeit natürlich der große limitierende Faktor ist.

Wie finden Sie denn die Zeit dafür?

Ich mache es eigentlich relativ nebenbei. Ich habe im Büro zwei Bildschirme und auf dem einen ist Twitter immer geöffnet. Immer wenn ich mal eine Schreibpause habe oder auch ein wenig Abstand von aktuellen Dingen brauche, dann kümmere ich mich für fünf bis zehn Minuten um Twitter und das klappt für mich ganz gut. Allgemein gilt aber, dass es in Deutschland noch zu oft als Zeitverschwendung angesehen wird. Ich hoffe, dass sich das langfristig ändert und mehr meiner Kolleginnen und Kollegen aktiv werden.

Was empfehlen Sie Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern die sich an der Kommunikation versuchen wollen?

Es ist wichtig, glaube ich, es so zu machen, wie es sich gut anfühlt. Es gibt viele, die den Kanal eher nur beobachten, auch das finde ich okay. Ich versuche meine Begeisterung für Kommunikation und Twitter rüberzubringen, kann und möchte aber natürlich niemanden dazu zwingen, es auch zu tun. Gerade in der Qualifizierungsphase ist es natürlich immer auch ein Zeitfaktor und das Engagement in diesem Bereich wird in der Regel nicht honoriert. Insofern sollte man es so machen, wie es einem Spaß macht.

Was würden sie sich wünschen wozu ihre Kommunikation in 5 Jahren geführt hat?

Dass Grüne Gentechnik in Deutschland akzeptiert wird und es in der Politik ein Umdenken gibt. Außerdem natürlich, dass die ganze Welt weiß, wie toll, schön und nützlich Moose sind.

Was muss passieren, damit das klappt?

Ich muss einfach noch mehr twittern (lacht).