Was denken Europäer*innen über anti-wissenschaftliche Verschwörungsmythen? Welche Persönlichkeitsmerkmale halten Menschen in verschiedenen Ländern für erblich bedingt? Und wie können falsche Annahmen über wissenschaftliche Themen korrigiert werden?

Kurz vorgestellt: Neues aus der Forschung im April 2024

In unserem monatlichen Forschungsrückblick besprechen wir aktuelle Studien zum Thema Wissenschaftskommunikation. Diese Themen erwarten Sie in der aktuellen Ausgabe:

- Wovon hängt es ab, ob Menschen anti-wissenschaftlichen Verschwörungsmythen Glauben schenken? Joop de Boer und Harry Aiking von der Vrije Universiteit Amsterdam haben das anhand von Daten der Eurobarometer-Umfrage untersucht.

- Welche Rolle spielen Expert*innen bei der Veränderung von Einstellungen zu wissenschaftlichen Themen? Drei Forscher haben das am Beispiel von Amtszeitbeschränkungen in den USA getestet.

- Intelligenz, Körpergewicht, Kriminalität: Forscher*innen haben Menschen in 30 Ländern befragt, welche Eigenschaften sie für erblich bedingt halten.

- In der Rubrik „Mehr Aktuelles aus der Forschung“ geht es um gentechnisch veränderte Moskitos, Evolutionstheorie und Bilder von Wissenschaftler*innen in China.

Anti-wissenschaftliche Verschwörungsmythen in Europa

Verschwörungsmythen transportieren teilweise anti-wissenschaftliche Inhalte – wie die Idee, es gäbe ein Heilmittel gegen Krebs, das aus kommerziellen Interessen geheim gehalten werde. Joop de Boer und Harry Aiking von der Vrije Universiteit Amsterdam haben untersucht, wie sehr Menschen in einigen europäischen Ländern Verschwörungserzählungen mit anti-wissenschaftlichen Inhalten Glauben schenken – und mit welchen Faktoren das zusammenhängen könnte.

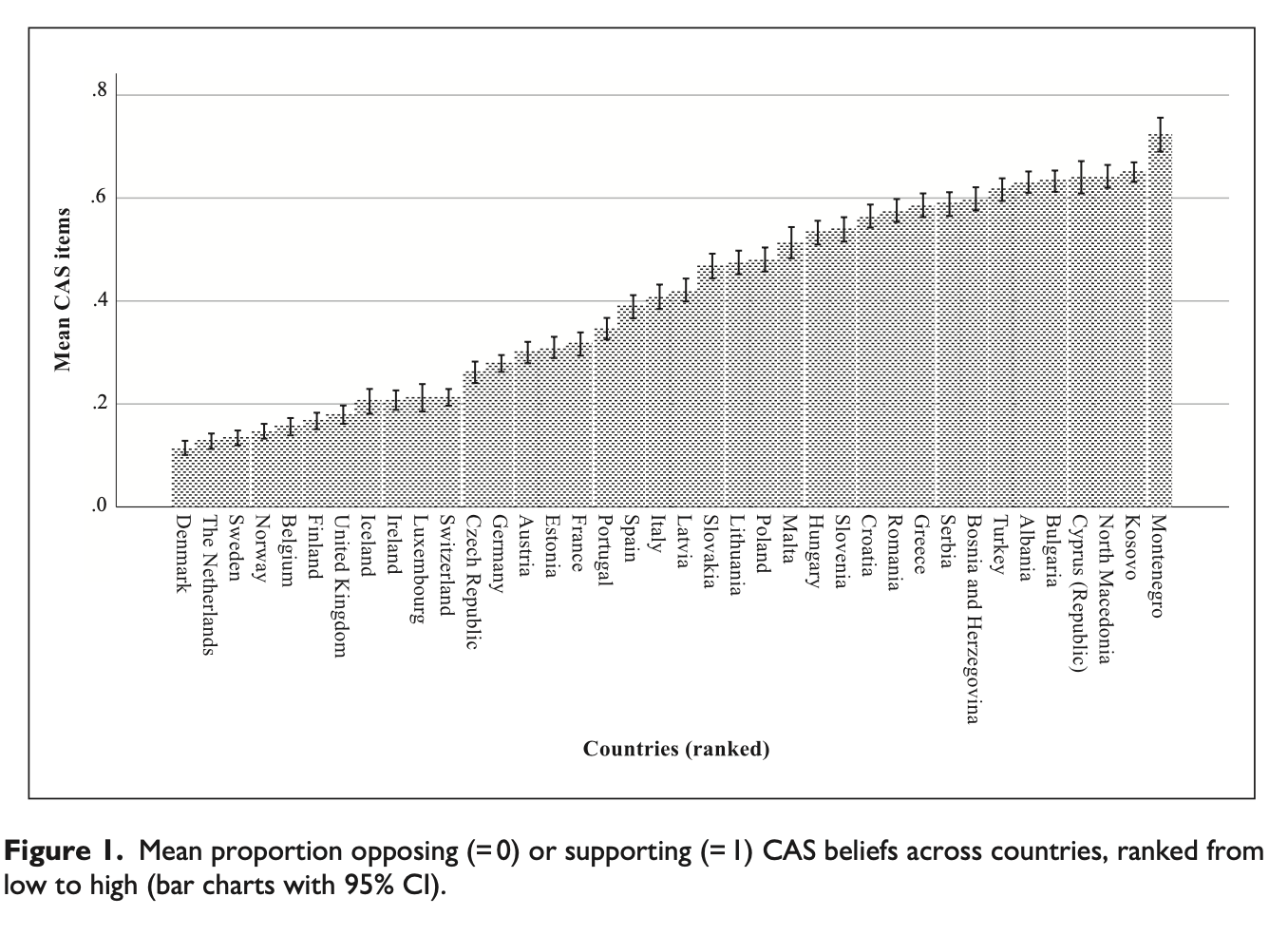

Methode: Die beiden Forscher nutzten Daten der Eurobarometer-Umfrage 95.2, die im Frühjahr 2021 in den 27 EU-Ländern sowie in Albanien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, der Türkei, Bosnien und Herzegowina, im Kosovo, in Island, Norwegen, der Schweiz und im Vereinigten Königreich durchgeführt wurde. Ziel war es, das Wissen und die Einstellungen von Europäer*innen zu Wissenschaft und Technologie zu messen. Die Teilnehmer*innen wurden entweder durch computergestützte persönliche Interviews oder online befragt.

Bei zwölf Aussagen zu wissenschaftlichen Themen sollten sie angeben, ob sie diese für wahr oder falsch hielten. Auch die Möglichkeit „weiß nicht“ stand zur Verfügung. Weitere Fragen bezogen sich auf die beiden Hauptquellen (beispielsweise Fernsehen, Zeitungen, Online-Netzwerke oder wissenschaftliche Zeitschriften) mithilfe derer sie sich über Technik und Wissenschaft informieren. Auch sollten die Teilnehmer*innen bewerten, ob bestimmte Eigenschaften (beispielsweise „intelligent“, „zuverlässig“, „arrogant“) Wissenschaftler*innen gut oder schlecht beschreiben. Sie gaben außerdem ihre Einschätzung dazu, ob verschiedene neue Technologien einen positiven, negativen oder gar keinen Einfluss auf unsere Lebensweise haben werden. Über die Bewertung von Aussagen wie „Meine Stimme zählt“ wurde die politische (Un-)Zufriedenheit gemessen. Auch Fragen zum formalen Bildungsgrad, zur Religiosität und Spiritualität wurden gestellt. Auf Länderebene bezogen die Forscher das Bruttonationaleinkommen und den Grad der politischen Repräsentation von Frauen in die Untersuchung ein.

Ergebnisse: Die meisten richtigen Antworten (82 Prozent) gaben die Teilnehmer*innen zu folgender, richtiger Aussage: „Der Sauerstoff, den wir atmen, stammt aus Pflanzen“, die meisten falschen Antworten (34 Prozent) erhielt die falsche Aussage „Die Weltbevölkerung beträgt derzeit mehr als 10 Milliarden“. Teilnehmer*innen, die weniger richtige Antworten gaben, schenkten den beiden Verschwörungsmythen tendenziell mehr Glauben.

Zwischen den Ländern zeigten sich große Unterschiede: In Dänemark war die Zustimmung zu den Verschwörungsmythen am geringsten (75 Prozent lehnen diese ab), in Montenegro am höchsten (59 Prozent stimmten ihnen zu). Von den 38 untersuchten Ländern landete Deutschland auf Platz 13 der Länder mit der geringsten Zustimmung zu den anti-wissenschaftlichen Verschwörungsmythen. In Ländern mit höherem Wohlstand und einer stärkeren politischen Beteiligung von Frauen war der Widerstand gegen die Verschwörungsmythen höher. Bei der Bewertung verschiedener Technologien zeigte sich: Wer sehr positive Einstellungen zu Impfstoffen hatte, lehnte die Verschwörungsthesen eher ab. In Ländern mit höherem Einkommen hatten die Bildung und die positive Meinung über Impfungen einen stärkeren Effekt als in anderen Ländern.

Teilnehmer*innen, die Fernsehen und soziale Medien als wichtige Informationsquellen für wissenschaftliche und technologische Entwicklungen nannten, zeigten etwas mehr Unterstützung für die Verschwörungsmythen. Diejenigen, die Zeitungen und andere Medien erwähnten, zeigten eine stärkere Ablehnung. Wer Wissenschaftler*innen eher positive Eigenschaften zuschrieb, eine höhere formale Bildung aufwies oder älter war, zeigte im Schnitt etwas mehr Ablehnung anti-wissenschaftlicher Verschwörungsmythen. Wer politisch unzufrieden, religiöser oder spiritueller war, zeigte eine stärkere Zustimmung. Das Geschlecht hatte keinen Einfluss.

Schlussfolgerungen: Laut der Studienergebnisse spielen bei der Bewertung von anti-wissenschaftlichen Verschwörungstheorien verschiedene individuelle und landesspezifische Faktoren eine Rolle: wissenschaftliches Wissen, Kommunikationsquellen, Bewertung von Wissenschaftler*innen, Einstellung gegenüber Impfstoffen, politische (Un-)Zufriedenheit – und in geringerem Maße auch Bildungsdauer, Alter und Religiosität.

In einigen europäischen Ländern zeigen die Ergebnisse eine große Zustimmung zu den ausgewählten Verschwörungsmythen. Dass die Wahrscheinlichkeit, ihnen zu widersprechen, mit zunehmendem wissenschaftlichen Wissen zunahm, deuten die Forscher als Hinweis darauf, dass mehr Wissen auch mit positiveren Einstellungen gegenüber der Wissenschaft verbunden sein könnte. Die Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, dass viele Menschen über ein ausreichendes Maß an wissenschaftlichen Kenntnissen verfügen, schreiben die Forscher.

Sie betonen jedoch, dass auch der breitere politische und kulturelle Kontext eine Rolle spielt. Wer eher zufrieden mit der Demokratie ist, lehnt Verschwörungsmythen mit größerer Wahrscheinlichkeit ab. Dass in Ländern, in denen Frauen politisch stärker repräsentiert sind, die Ablehnung größer ist, könnte laut der Forscher damit zusammenhängen, dass die Verschwörungsmythen ein Bild von Wissenschaft vermittelt, das im Widerspruch zu kulturellen Werten wie Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit steht. Wenn Gerüchte und Falschinformationen den eigenen kulturellen Wertorientierung widersprechen, sei es wahrscheinlicher, dass Menschen diese ablehnen. Direkte Belege für diese These liefert die Analyse jedoch nicht.

Einschränkungen: Eine Einschränkung besteht darin, dass die Forscher mit vorhandenen Daten einer Umfrage arbeiten, die sich an politischen Fragestellungen orientiert. Sie hatten nicht die Möglichkeit, weitere Fragen einzubringen, die eine Relevanz für die Fragestellung haben könnten.

De Boer, J., Aiking, H. (2024). Citizens and conspiratorial anti-science beliefs: Opposition versus support in 38 countries across Europe. Public Understanding of Science, 0(0). https://doi.org/10.1177/09636625241245371

Politische Kommunikation: Wie sich falsche Annahmen beeinflussen lassen

Wissenschaftliche Erkenntnisse entsprechen nicht immer intuitiven Annahmen. So zum Beispiel beim Thema Amtszeitbeschränkungen von Politiker*innen. Diese werden in den USA von der Mehrheit der Bevölkerung befürwortet.1 Politikwissenschaftliche Erkenntnisse zeigen allerdings, dass sie mitunter das Gegenteil von dem bewirken können, was damit bezweckt wird, schreiben der unabhängige Politikwissenschaftler Aaron M. Houck, Aaron S. King von der University of North Carolina Wilmington und J. Benjamin Taylor von der Kennesaw State University. Die Beschränkung von Amtszeiten könne beispielsweise dazu führen, dass die Interessen von Wähler*innen weniger berücksichtigt werden. Die drei Forscher haben an diesem Beispiel untersucht, wie sich falsche Vorstellungen zu wissenschaftlichen Themen beeinflussen lassen – und welche Rolle dabei Stimmen von Wissenschaftler*innen spielen.

Methode: Die Studie wurde Anfang Juni 2022 mit einer repräsentativen, US-amerikanischen Bevölkerungsstichprobe durchgeführt, die über eine Online-Forschungsplattform rekrutiert wurde. Die Teilnehmer*innen wurden fünf Gruppen mit jeweils etwa 300 Personen zugewiesen. Die erste Gruppe erhielt Informationen über den Vorschlag einer Verfassungsreform, die eine Amtszeitbeschränkung für den US-Kongress vorsieht. Die zweite und dritte Gruppe erhielten zusätzlich Informationen, die auf politikwissenschaftlicher Forschung beruhten und mögliche unbeabsichtigte Folgen der Reform erläuterten. In der zweiten Gruppe wurde diese Botschaft von einem Politikwissenschaftler überbracht, in der dritten Gruppe von einem nicht weiter charakterisierten „Gegner der Gesetzesänderung“. In der vierten Gruppe wurde eine ungenannte Quelle mit normativen Argumenten gegen die Gesetzesänderung zitiert. In der fünften Gruppe kam ein ungenannter Befürworter der Reform zu Wort.

Ergebnisse: In Gruppen, die Informationen zu unbeabsichtigten Folgen von Amtszeitbegrenzungen erhielten, sank die Unterstützung für diese politische Maßnahme. Der Unterschied zwischen der Botschaft von einer unbenannten Quelle mit wissenschaftlichen Informationen (Gruppe 3) und normativen Argumenten (Gruppe 4) war dabei unerheblich. Am stärksten war der Effekt in der Gruppe, in der ein Politikwissenschaftler zu Wort kam.

Teilnehmer*innen, Republikaner*innen ließen sich von dem Zitat des Politikwissenschaftlers etwas weniger stark überzeugen als Demokrat*innen, Menschen mit stärkerem institutionellen Vertrauen hingegen stärker als solche mit geringerem Vertrauen in Institutionen. Teilnehmer*innen mit Hochschulbildung ließen sich entgegen der Erwartung der Forscher nicht stärker überzeugen als andere. Das könnte damit zusammenhängen, dass Personen mit höherer Bildung ihre Vorurteile besser rechtfertigen können, vermuten die Forscher.

Bei der Gruppe 5, die als einzige mit den Argumenten eines Reform-Befürworters konfrontiert waren, erhöhte sich die Befürwortung der Amtszeitbeschränkungen nicht weiter. Laut der Forscher könnte das daran liegen, dass die Befürwortung bereits auf einem hohen Niveau war.

Schlussfolgerungen: Es zeigt sich, dass die Wirkung derselben Information je nach Quelle variiert. Wenn ein*e Politikwissenschaftler*in mit wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen zitiert wird, ist der Effekt größer, als wenn ein*e nicht weiter charakterisierte*r Kritiker*in der Reform zitiert wird. Die Forscher folgern daraus, dass die Botschaft zwar wichtig ist, der*die Überbringer*in aber einen wesentlichen Einfluss auf die Änderung von Einstellungen haben kann.

Die Studienergebnisse sprechen dafür, dass es sich lohnen kann, Informationen zu wiederholen. Bei Teilnehmer*innen, die zwei „Dosen“ wissenschaftlicher Beweise von einer Expert*innenquelle erhalten hatten, sank die Unterstützung der Amtszeitbeschränkungen am stärksten.

Zu beachten ist bei der Interpretation der Ergebnisse, dass das Thema weder parteipolitisch polarisiert ist noch eine emotional aufgeladene Debatte berührt. Bei sensiblen oder politisch heftig diskutierten Themen würden die Ergebnisse womöglich anders aussehen.

Einschränkungen: Eine Schwäche der Studie besteht darin, dass ein namenloser Politikwissenschaftler zitiert wird. Unter realen Bedingungen würde seine Identität möglicherweise beeinflussen, wie er wahrgenommen wird. Die Forscher schlagen deshalb vor, in zukünftigen Studien auch zu berücksichtigen, welchen Einfluss Faktoren wie Geschlecht oder institutionelle Zugehörigkeit haben.

Houck, A. M., King, A. S., Taylor, J. B. (2024) The effect of experts on attitude change in public-facing political science: Scientific communication on term limits in the United States. Public Understanding of Science, 0(0). https://doi.org/10.1177/09636625241246084

Von Kriminalität bis Intelligenz: Welche Merkmale sind vererbbar?

Sind bestimmte Eigenschaften erblich bedingt? Je nachdem, ob Persönlichkeitsmerkmale als beeinflussbar angesehen werden, kann das Verhalten von Menschen gegenüber anderen variieren. Wie Menschen in 30 Ländern die Vererbbarkeit von Persönlickeitsmerkmalen einschätzen, haben Laura J. Ferris, Matthew J. Hornsey und Fiona Kate Barlow von der University of Queensland in Australien zusammen mit José J. Morosoli vom University College London und Taciano L. Milfont von der Te Whare Wānanga o Waikato in Neuseeland untersucht. Dabei nahmen sie auch mögliche kulturelle Erklärungen in den Blick.

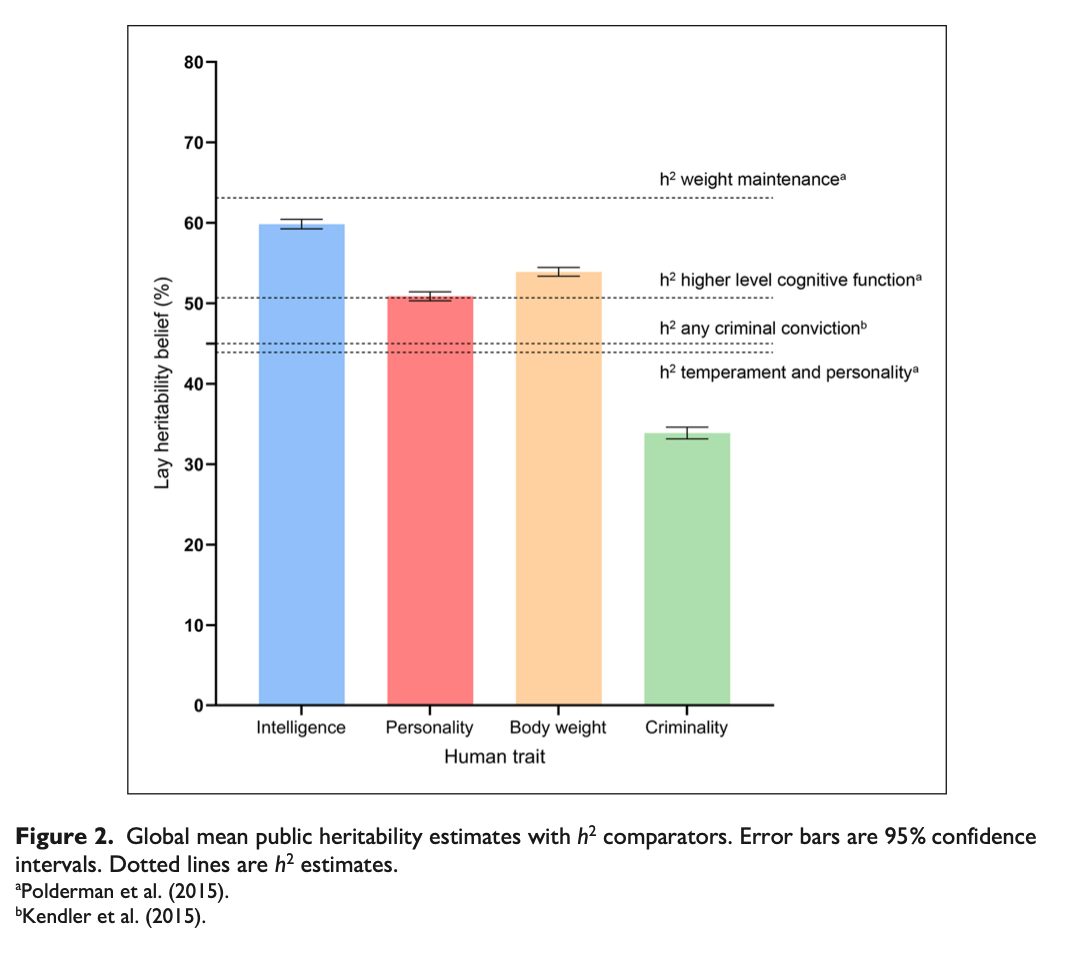

Methode: Befragt wurden mehr als 6000 Personen aus 30 Ländern. Die Teilnehmer*innen wurden über das Online-Datenerfassungsunternehmen Dynata rekrutiert. Sie sollten einschätzen, inwieweit vier Persönlichkeitsmerkmale durch Genetik erklärt werden können: Intelligenz, Persönlichkeit, Körpergewicht und Kriminalität. Ihre Antwort gaben sie mithilfe eines Schiebereglers auf einer Skala von „null Prozent Genetik, hundert Prozent Lebenserfahrung“ und „hundert Prozent Genetik, null Prozent Lebenserfahrung“.

Die Teilnehmer*innen machten unter anderem Angaben zu Alter, Geschlecht und Bildungsgrad. Außerdem wurden öffentlich zugängliche Daten auf Länderebene zu Ressourcenknappheit, Kindersterblichkeit, der Orientierung auf dem Spektrum Individualismus-Kollektivismus, Unsicherheitsvermeidung und ganzheitlich-analytischer Orientierung einbezogen. Als „ganzheitlich“ wurden Länder kategorisiert, die kulturell überwiegend vom Buddhismus, Konfuzianismus, Hinduismus, Jainismus oder Taoismus beeinflusst sind. Die übrigen 25 Länder wurden als „analytisch“ eingestuft.

Aus den Daten wurden Ländermittelwerte berechnet. Zwillingsstudien und Meta-Analysen gaben den Forscher*innen Aufschluss über aktuelle Erkenntnisse aus der Genetik. Diese wurden mit den Einschätzungen der Studienteilnehmer*innen verglichen. Außerdem berechneten die Forscher*innen, welche Zusammenhänge es zwischen kulturellen Faktoren und den Antworten geben könnte.

Ergebnisse: Die Länder, in denen die Merkmale am stärksten auf genetische Faktoren zurückgeführt wurden, waren Indien (57,6 Prozent), Uganda (53,4 Prozent), Indonesien (53,1 Prozent), die Vereinigten Arabischen Emirate (51,6 Prozent) und Kolumbien (51,6 Prozent). Die niedrigsten Werte zeigten sich in der Ukraine, wo die Merkmale insgesamt nur zu 44,4 Prozent auf genetische Faktoren zurückgeführt wurden, gefolgt von Japan (46 Prozent), Griechenland (47,7 Prozent), Neuseeland (47,9 Prozent) und Nicaragua (47,9 Prozent).

Die meisten Befragten überschätzten die Erblichkeit der Persönlichkeit und in geringerem Maße auch der Intelligenz. Unterschätzt wurden hingegen die Vererbbarkeit des Körpergewichts und der Kriminalität, welche insgesamt am wenigsten auf die Gene zurückgeführt wurde. Die globale mittlere Schätzung der Vererbbarkeit von Kriminalität lag bei 33,9 Prozent. Für Intelligenz lag diese bei 59,9 Prozent.

Was den Zusammenhang zwischen den kulturellen Faktoren und der Einschätzung der Vererbbarkeit betrifft, fanden die Forscher*innen nur beim Thema Kindersterblichkeit einen kleinen Effekt. Demnach neigen Menschen aus Ländern mit einer hohen Kindersterblichkeit eher dazu, den Merkmalen eine höhere genetische Vererbbarkeit zuzuschreiben. Auch ältere Teilnehmer*innen schätzten die Erblichkeit der Merkmale – abgesehen vom Körpergewicht – als tendenziell höher ein.

Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse zeigen, dass die Einschätzung der Erblichkeit von Persönlichkeitsmerkmalen in Ländern weltweit von wissenschaftlichen Ergebnissen abweicht. Sie zeigt auch, dass die Einschätzungen weltweit variieren.

Insbesondere die Kriminalität wurde international als weniger stark vererbbar wahrgenommen als die anderen Merkmale. Das könne laut der Forscher*innen daran liegen, dass dieses Merkmal gesellschaftlich als negativ wahrgenommen wird. Studienergebnisse wiesen darauf hin, dass Menschen genetische Erklärungen eher ablehnen, wenn sie Bestrafungen befürworten.2

Die Ergebnisse sprechen außerdem dafür, dass Menschen aus Ländern mit hoher Kindersterblichkeit dazu neigen, den Merkmalen eine höhere genetische Erblichkeit zuzuschreiben als Menschen aus anderen Ländern. Die Forscher*innen erklären das damit, dass genetische Erklärungen für Merkmale, die überlebenswichtig sind, einen psychologischen Nutzen haben könnten. Der Erblichkeit ein stärkeres Gewicht zuzuschreiben, könnte demnach als psychologische Anpassung an die hohe Kindersterblichkeit interpretiert werden.

Einschränkungen: Bei den Daten handelt es sich um Querschnittsdaten, die weder die Richtung der Beziehungen noch einen Verlauf der Entwicklung von Überzeugungen erklären können. Die Forscher*innen schlagen vor, die Ergebnisse durch qualitative und quantitative Längsschnittstudien zu untermauern. Besonders der Zusammenhang mit der Kindersterblichkeit sei explorativ und bedürfe einer Replikation.

Ferris, L. J., Hornsey, M. J., Morosoli, J. J., Milfont, T. L., Barlow, F. K. (2024). A 30-nation investigation of lay heritability beliefs. Public Understanding of Science, 0(0). https://doi.org/10.1177/09636625241245030

Mehr Aktuelles aus der Forschung

Mit dem wärmeren Wetter zieht es auch sie wieder nach draußen: Stechmücken. Die Insekten können Krankheiten wie Malaria, Dengue- und Gelbfieber übertragen. Um deren Ausbreitung verhindern zu können, wird mit gentechnisch veränderten Mücken experimentiert. Wie werden die Chancen und Risiken solcher Versuche in der Öffentlichkeit eingeschätzt? Ein Forschungsteam hat das am Beispiel von Uganda untersucht – einem Land, in dem Feldversuche mit gentechnisch veränderten Stechmücken stattfinden könnten. Die Ergebnisse der Analyse von Medienberichten, Interviews mit Stakeholder*innen und Fokusgruppengesprächen zeigen, dass es in der Öffentlichkeit zwar ein starkes Bedürfnis nach mehr Wissen zum Thema gibt, aber nur wenige Informationen zur Verfügung stehen. Das aber sei notwendig, wenn die Bevölkerung sich an Entscheidungen beteiligen solle, unterstreichen die Forscher*innen.

John H. Evans von der University of California und die Soziologin Cynthia E. Schairer haben anhand einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe in den USA untersucht, wovon es abhängt, wie Menschen Meinungen zu gentechnisch veränderten Moskitos entwickeln. Der Einsatz solcher Insekten zur Bekämpfung von Malaria stieß auf große Zustimmung. Gleichzeitig äußerten Befragte auch Bedenken hinsichtlich möglicher Umweltauswirkungen. Eine positive Haltung zu wissenschaftlichen Methoden und die Überzeugung, dass Wissenschaftler*innen im Interesse der Öffentlichkeit handeln, hatten die stärksten Auswirkungen auf die Meinungen zum Thema.

Die Evolutionstheorie wird in den USA immer noch vielfach kritisiert. Ein Forschungsteam um Jon D. Miller von der University of Michigan hat mehr als 30 Jahre lang die Entwicklung der Einstellungen von 5000 Menschen zu diesem Thema begleitet. Zu Anfang der Studie waren die Teilnehmenden Siebtklässler, inzwischen befinden sie sich in ihrer Lebensmitte. Die Daten zeigen unter anderem, dass die 15 Jahre nach der Highschool die entscheidende Phase für die Entwicklung von Einstellungen sind.

Auch Hailing Yu und Yang Yu von der Hunan University haben Daten aus mehreren Jahrzehnten analysiert. Untersucht wurden mehr als 1000 Fotos von Wissenschaftler*innen, die zwischen 1949 bis 2022 in People’s Daily, der einflussreichsten Zeitung Chinas, veröffentlicht wurden. Denn die Vorstellung, die Menschen von Wissenschaftler*innen haben, wird auch durch Bilder in den Medien geprägt. Typisch für China sei, dass Gruppenfotos eine große Rolle spielen – ebenso wie die Verleihung von staatlichen Ehrungen, schreiben die Autorinnen. Im Laufe des Untersuchungszeitraumes wurden Wissenschaftler*innen zu Stars, die als Hoffnungsträger chinesischer Innovationen gelten.