„Was hast Du da eigentlich gemacht in Deiner Doktorarbeit?“ Das ist die Frage beim Klartext-Preis. Katrina Meyer, die Gewinnerin 2019 im Fach Biologie, erzählt im Interview, was sie dazu motivierte, ihre Forschung verständlich zu beschreiben.

„Ich fand, dass meine Forschung gut als geschriebene Geschichte funktioniert“

Frau Meyer, Sie haben den Klartext-Preis für Wissenschaftskommunikation im Fach Biologie erhalten. Wie kamen Sie dazu, sich zu bewerben?

Von dem Preis hatte ich bereits vor zwei Jahren über die Beilage in der Zeit erfahren. Ich legte sie als Erinnerung zur Seite und wollte mich dafür bewerben, wenn es bei mir soweit ist. Schon damals wusste ich, dass sich meine Doktorarbeit ganz gut erzählen lässt.

Was macht ihr Projekt so gut erzählbar?

Meine Forschung begann als Grundlagenforschung, doch später kam der Kontakt zu einer Patientin zustande, die ein sogenanntes Glut-1 Defizit Syndrom hat. Ich fand es spannend, dass ich zeigen konnte, wie der Krankheitsmechanismus, bei dieser Patientin funktioniert. Wenn man etwas liest, bei dem es um eine Person geht, fällt es leichter, sich etwas darunter vorzustellen. Für einen selber ist es so, dass man nicht in den luftleeren Raum hinein forscht, sondern die Menschen am anderen Ende sieht, die betroffen sind. Durch den direkten Kontakt erfahren diese wiederum, an was wir forschen. Nach der Publikation meiner Daten in einer wissenschaftlichen Zeitschrift haben wir viele Anfragen von Betroffenen erhalten. Sie wollen zur Verfügung stehen, falls wir zusätzliche Patienten suchen. Seit dem Klartext-Preis sind weitere Anfragen hinzugekommen.

Wie nehmen Sie die Reaktion auf Ihre Ergebnisse wahr?

Sehr gespalten. Man freut sich natürlich, wenn die eigene Forschung so gut in der Welt aufgenommen wird. Ich habe mir aber auch Sorgen gemacht, dass ich Hoffnungen geweckt habe, die ich so nicht erfüllen kann. Denn ich arbeite in der Grundlagenforschung und nicht an konkreten Behandlungsmöglichkeiten. Von mir selbst kann daher keine Lösung kommen. So klar habe ich das den Betroffenen auch immer versucht zu vermittelt.

Warum haben Sie sich nicht für einen Comic, einen Podcast oder ein sonstiges Format entschieden?

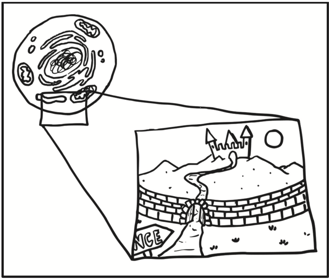

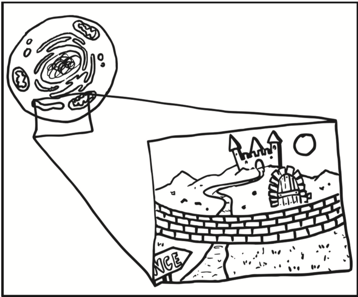

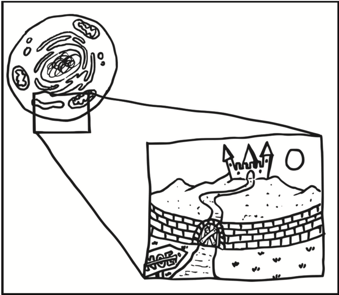

Ich fand, dass meine Forschung gut als geschriebene Geschichte funktioniert. Da ich den Klartext-Preis bereits kannte und mir das Format gefiel, war die Hemmschwelle, es mit einem geschriebenen Text zu probieren, kleiner. Einen Comic habe ich allerdings auch. Er beschreibt den Krankheitsmechanismus als solchen, der sich in Bildern gut erklären lässt. So ist eine Zelle als Burg dargestellt, die Zellmembran als Burgmauer und das Protein, an dem ich geforscht habe, als Burgtor. Im Krankheitsfall steht dieses Tor an der falschen Stelle und so kann nichts mehr durch die Burgmauer hindurch. Damit will ich erklären, dass beim Krankheitsbild das Transporterprotein, an dem ich geforscht habe, in der Zelle sitzt statt in der Zellmembran und es daher keinen Zucker mehr in die Zelle transportieren kann.

Katrina Meyer untersuchte in ihrer Doktorarbeit Transporterproteine in der Hülle einer Zelle (Zellmembran), die wie ein Tor in einer Burgmauer funktionieren. Bild: Anzo Meyer

Sind diese Proteine mutiert, können sie im Krankheitsfall wie ein verschlossenes Tor blockiert sein und damit ihre Funktion verlieren. Bild Anzo Meyer

Die Wissenschaftlerin fand heraus, dass das von ihr untersuchte mutierte Protein ein Signal enthält „weggetragen“ zu werden. Ein anders Transportprotein bringt es daher an eine andere Stelle. Bild: Anzo Meyer

Das Protein sitzt dadurch an der falschen Stelle. Und wo kein Tor ist, kann auch nichts durch die Burgmauer (alias Zellmembran) gelangen. Bild: Anzo Meyer

Wie kamen Sie auf die Idee mit dem Comic?

Ich hatte 2017 beim Future Medicine Science Match mitgemacht. Hier konnten Forschende unterschiedlicher Fachgebiete jeweils dreiminütige Vorträge über ihre Forschungsprojekte halten. Mir war klar, wenn ich wissenschaftliche Grafiken dazu zeige, würde keiner in drei Minuten irgendetwas verstehent. Ich musste es so umsetzen, dass die Botschaft rüberkommt. So kam ich auf die Idee es in Bilder zu verpacken.

War es schwierig, Bilder oder allgemein verständliche Worte für die Beschreibung ihrer Forschung zu finden?

Die Bilder waren relativ leicht umzusetzen, denn ich habe mich dafür mit meinem Bruder zusammengesetzt, der künstlerisch begabt ist. Wenn ich Ideen hatte, konnte er sie gut umsetzen. Und er brachte mit seinem Nicht-Wissenschaftler-Blickwinkel zusätzliche gute Einfälle ein. Beim Schreiben habe ich schnell eingesehen, dass man nicht alles erzählen kann, woran man gearbeitet hat. Und ich fand die Veränderung des zeitlichen Ablaufs etwas schwierig, da sie nicht der Chronologie, wie es im Labor abgelaufen ist, entspricht. Bei der geschriebenen Geschichte ist der Fokus sehr stark auf der Patientin. Tatsächlich begann bei meiner Forschung aber alles mit einem großen Screen und einem Vergleich von vielen Proteinen. Erst am Ende des Projekts kam die Patientin dazu und wir sind auf ihre Krankheit gestoßen. Dieses Bild ist beim Lesen der Geschichte nicht zu sehen. Da könnte man meinen, ich sei Spezialistin für diese Krankheit, was nicht der Fall ist.

Im Detail war es auch eine sprachliche Herausforderung. Grund dafür war, dass ich von einem Transporterprotein sprach, das Zucker transportiert und nun selber an einen anderen Ort transportiert wird – von einem anderen Transportprotein. Da war so viel „Transport“ in einem Satz enthalten, dass es aufgrund der vielen Wiederholungen schwer verständlicher war.

Und welches Format sagt Ihnen nun mehr zu – Geschichte oder Comic?

Wenn ich meinen Bruder immer an meiner Seite wüsste, dann würde ich gerne weiter Comics machen. Wenn ich auf mich allein gestellt bin, würde ich lieber beim Schreiben bleiben oder meine Forschung in Vorträgen präsentieren.

Haben Sie Tipps für andere Forschende, die mit der Kommunikation starten wollen?

Mutig sein und den eigenen Stil finden! Wenn man für sich eine gute Art und Weise gefunden hat, etwas zu erzählen, dann sollte man es einfach tun – und nicht zu sehr darauf achten, wie andere das machen.