Mit welchen Metaphern beschreiben Hochulkommunikator*innen ihre eigenen Rollen? Kann Wissenschaftskommunikation ein Gefühl von Zugehörigkeit schaffen? Und welche unterschiedlichen Stimmen einer Universität äußern sich auf sozialen Medien?

Hochschulkommunikation im Fokus: Neues aus der Forschung

In unserem monatlichen Forschungsrückblick besprechen wir aktuelle Studien zum Thema Wissenschaftskommunikation. In diesem Monat geht es vor allem um Hochschulen und Hochschulkommunikation:

- Welche unterschiedlichen Stimmen von Universitäten sind auf sozialen Medien zu finden? Das hat ein Forschungsteam am Beispiel der Universität Zürich untersucht.

- Kann Wissenschaftskommunikation ein Gegenpol zur kompetitiven und ausschließenden wissenschaftlichen Räumen sein? Drei Forscher haben dazu Doktorand*innen in Kanada und den USA befragt.

- Wie verstehen Hochschulkommunikator*innen ihre beruflichen Rollen? Ein skandinavisches Forschungsteam hat Metaphern untersucht, mit denen sie sich selbst und ihre Funktionen beschreiben.

- In der Rubrik „Mehr Aktuelles aus der Forschung“ geht es unter anderem um Gesundheitskommunikation und Emojis. 😁😂😳

Wer spricht für die Universität?

Abgesehen von den offiziellen Accounts einer Universität sind in den sozialen Medien viele weitere universitäre Akteur*innen zu finden, darunter Institute, Fachbereiche, Professor*innen und Doktorand*innen. Welche unterschiedlichen Stimmen sind auf Twitter (heute: X) aktiv und welche Reichweite haben sie? Wie sind sie miteinander vernetzt? Das haben Sophia Charlotte Volk, Daniel Vogler, Silke Fürst und Mike S. Schäfer am Beispiel der Universität Zürich untersucht und eine Typologie der unterschiedlichen Stimmen einer Universität entwickelt. Dabei haben sie unter anderem die Themen, die Tonalität der Tweets und gegenseitige Erwähnungen untersucht.

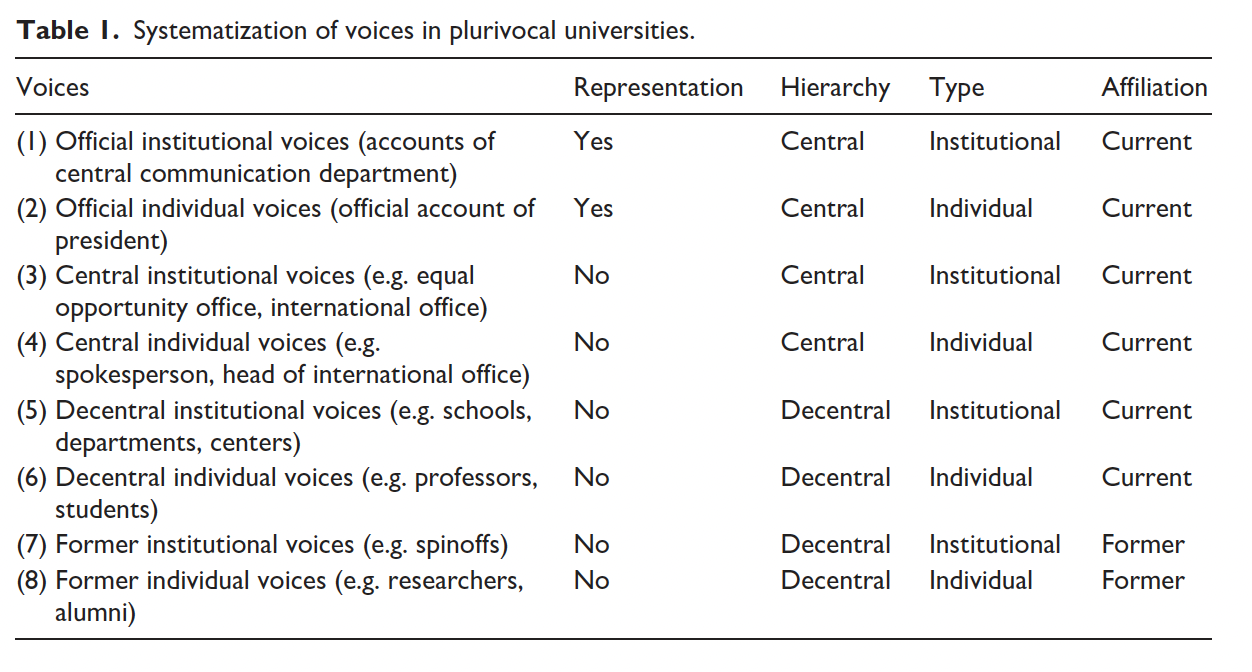

Methode: Die Forscher*innen konzentrieren sich auf Twitter, weil die Plattform an Schweizer Hochschulen sehr verbreitet ist. Um die verschiedenen universitären Stimmen einzuordnen, schlagen sie vier analytische Dimensionen vor: 1) Die Repräsentation bezieht sich auf die Erlaubnis, im Namen der gesamten Universität öffentlich zu kommunizieren. 2) Die Hierarchie ordnet ein, ob von einer zentralen, in der Hierarchie ganz oben angesiedelten Position (zum Beispiel Alumni- oder Gleichstellungsbüros) oder von einer dezentralen Ebene (zum Beispiel Fachbereiche oder Institute) aus kommuniziert wird. 3) Der Typ beschreibt die Einteilung in institutionelle Stimmen (zum Beispiel Abteilungen und Labore) oder individuelle Stimmen. 4) Die Zugehörigkeit unterscheidet zwischen aktuellen und ehemaligen Universitätsangehörigen. Die Forscher*innen schlagen eine Typologie von acht verschiedenen Stimmen vor, die auf diesen Dimensionen beruhen.

Ergebnisse: Die Ergebnisse unterstreichen die Vielfalt von universitären Stimmen auf Social Media. Von den acht in der Typologie vorgeschlagenen Stimmtypen ließen sich sechs in der Stichprobe identifizieren. Die große Mehrheit der Stimmen waren dezentrale (fast 81 Prozent), darunter größtenteils (rund 71 Prozent) Einzelstimmen wie Doktorand*innen, Forscher*innen, Professor*innen und Studierende. Zentrale Stimmen – beispielsweise der Universitätsleitung oder das Gleichstellungsbüro – machten nur 2,4 Prozent aller Konten aus. Fast 13 Prozent der Konten gehörten Einzelpersonen, die sich selbst als ehemalige Forschende oder Alumni beschrieben.

Institutionelle Stimmen hatten insgesamt eine große Reichweite. Unter ihnen hatten dezentrale institutionelle Stimmen im Durchschnitt die meisten Follower*innen (im Mittel 1015). Professor*innen haben unter allen Stimmkategorien die höchste durchschnittliche Follower*innenzahl (im Durchschnitt 1492). Es zeigte sich, dass die Reichweite von Einzelpersonen mit geringerem akademischen Status tendenziell abnimmt. Insgesamt veröffentlichten die dezentralen Konten eine viel größere Anzahl von Tweets und hatten eine größere Reichweite als die zentralen und offiziellen Stimmen.

Bei der Netzwerkanalyse identifizierten die Forscher*innen sechs Communities, in denen sich die Mitglieder häufig gegenseitig erwähnen: Medizin (106 Konten), zentrale Stimmen (103), Sozialwissenschaften (56), Geisteswissenschaften (28), Sprachwissenschaften (28) und Wirtschaft (23). Es zeigt sich also, dass die meisten Communities stark von ihrem Fachbereich geprägt sind. Die Inhaltsanalyse zeigte, dass sich die dezentralen institutionellen Stimmen stärker auf wissenschaftliche Inhalte konzentrieren, die zentralen institutionellen Accounts hingegen teilten gleichermaßen akademische und organisatorische Beiträge.

Die Tweets der offiziellen Konten sind größtenteils in einem neutralen und manchmal in einem positiven Tonfall gehalten. Nur eine kleine Gruppe aktueller und ehemaliger Studierender postete negative Tweets. Diese bezogen sich zum größten Teil auf Pandemiemaßnahmen der Universität.

Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass dezentrale Stimmen eine sehr große Rolle bei der öffentlichen Repräsentation einer Universität spielen – vor allem, was die Kommunikation wissenschaftlicher Inhalte angeht. Bei den individuellen Accounts stechen insbesondere die Stimmen von Professor*innen hervor.

Die beiden offiziellen Accounts der Universität Zürich nutzten Twitter überraschenderweise hauptsächlich für Wissenschaftskommunikation. Wissenschaftliche Inhalte wurden häufiger geteilt als Eigenwerbung. Dies deutet auf einen hohen Stellenwert der Wissenschaftskommunikation innerhalb der universitären Öffentlichkeitsarbeit hin.

Die Netzwerkanalyse zeigt die Relevanz disziplinärer Gemeinschaften. Dass die Interaktion individueller Konten mit den beiden offiziellen Accounts gering ist, deutet laut den Forscher*innen möglicherweise auf eine stärkere Verbundenheit untereinander als mit der gesamten Universität hin. Das und die Dominanz positiver und neutraler Tweets könnte darauf hinweisen, dass das Potenzial von Social-Media-Plattformen für einen kritischen Diskurs noch nicht ausgeschöpft ist.

Entgegen der Befürchtung, dass die Kommunikation in den sozialen Medien dem Image einer Institution schaden könnte, deuten die Ergebnisse auf ein geringeres Risiko von Reputationsschäden hin, schreiben die Forscher*innen. Bemerkenswerterweise waren die Studierenden die einzigen, die öffentlich Kritik an der Universität übten. Für Mitarbeitende sei es womöglich schwieriger, öffentlich Kritik zu äußern, vermuten die Forscher*innen.

Einschränkungen: Die Studie konzentriert sich auf eine Universität und eine Plattform in einem begrenzten Zeitraum. Es kann nicht beurteilt werden, inwiefern die Ergebnisse auch auf andere Universitäten oder wissenschaftliche Organisationen zutreffen. Die Forscher*innen gehen aber davon aus, dass die identifizierte Typologie auch in anderen Organisationen zu finden ist, sich aber womöglich in Bezug auf ihre relative Verteilung, thematische Schwerpunkte und Tonalität unterscheiden könnte.

Volk, S. C., Vogler, D., Fürst, S., Schäfer, M. S. (2024) The plurivocal university: Typologizing the diverse voices of a research university on social media. Public Understanding of Science, 0(0). https://doi.org/10.1177/09636625241268700

Wissenschaftskommunikation schafft Gefühle der Zugehörigkeit

Der wissenschaftliche Betrieb wird gerade von jüngeren Akademiker*innen häufig als kompetitiv und ausgrenzend wahrgenommen. Das betreffe vor allem Studierende, die nicht dem traditionellen Bild eines männlichen, weißen Wissenschaftlers entsprechen, schreiben Nic Bennett und John Besley von der Michigan State University mit Anthony Dudo von der University of Texas at Austin. Die drei Forscher haben mit Doktorand*innen über ihr Engagement in der Wissenschaftskommunikation gesprochen. Sie wollten herausfinden, ob dieser Bereich alternative Orte für Zugehörigkeit schaffen kann.

Methode: Die Forscher haben 24 Doktorand*innen an US-amerikanischen und kanadischen Universitäten befragt, die sich im Bereich Wissenschaftskommunikation engagieren. Die Teilnehmer*innen wurden über ein Schneeballverfahren per E-Mail rekrutiert und kamen aus unterschiedlichen Fachbereichen: Mathematik, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Computer- und Informationswissenschaften, Psychologie, Wirtschaft, Soziologie und Politik. Eine vorherige Erhebung demographischer Daten sollte eine gewisse Bandbreite ethnischer Zugehörigkeiten, Geschlechtsidentitäten und Wissenschaftsdisziplinen abgedecken. Von den 64 Personen, die den ersten Fragebogen ausfüllten, wählten die Forscher*innen 24 für ein Interview aus. Die Gespräche fanden zwischen Februar und April 2021 über Zoom statt. Die Teilnehmenden wurden unter anderem nach ihrer wissenschaftlichen Karriere gefragt, wie sie zur Wissenschaftskommunikation gekommen waren, was sie dort genau machten, wie dieses Engagement andere Bereiche ihres Lebens beeinflusste und in welchen Räumen sie sich akzeptiert oder abgelehnt fühlten.

Ergebnisse: Aus den Interviews ging hervor, dass die Teilnehmenden akademische Räume als ausgrenzend und ausschließend erleben, während sie Räume der Wissenschaftskommunikation oft als „Orte der Zugehörigkeit“ erleben. Im akademischen Kontext hatten sie das Gefühl, das häufig nur eine bestimmte „wissenschaftliche Identität“ bevorzugt werde. In Räumen der Wissenschaftskommunikation aber seien viele unterschiedliche Identitäten willkommen.

Mit Bezug auf die Definitionen von Carlone und Johnson1 ordneten die Forscher 13 Teilnehmer*innen der Kategorie „wissenschaftliche Identität“ zu, zehn der Kategorie „altruistische wissenschaftliche Identität“ und einen in die Kategorie „gestörte wissenschaftliche Identität“. Wer eine „wissenschaftliche Identität“ verkörpere, begeistere sich für die Wissenschaft um der Wissenschaft willen und fühle sich als Wissenschaftler*in anerkannt. Eine „altruistische wissenschaftliche Identität“ zeichne sich dadurch aus, dass Wissenschaft als ein Mittel betrachtet werde, um zum Gemeinwohl beizutragen. Von einer „gestörten wissenschaftlichen Identität“ sprechen die Forscher, wenn Menschen nach wissenschaftlicher Anerkennung streben, diese aber nicht bekommen.

Wissenschaftskommunikation beschrieben Interviewte als Alternative und Fluchtraum zur Wissenschaft. Sie ermögliche es ihnen, sowohl ihre „wissenschaftliche“ als auch ihre „altruistische wissenschaftliche Identität“ auszuleben. Als positiv wurde bewertet, dass die Befragten mit Menschen außerhalb der Forschung in Kontakt kamen und ihnen die Gespräche halfen, ihre oft kleinteilige und von Misserfolgen geprägte wissenschaftliche Arbeit mit einem größeren Sinn zu verbinden. Das Engagement in der Wissenschaftskommunikation trug dazu bei, dass Interviewte Selbstvertrauen und ein Gefühl von Zugehörigkeit entwickelten. Dies war jedoch nicht in allen Kontexten der Wissenschaftskommunikation der Fall. Bei „sichtbareren“ Aktivitäten werde stärker verlangt, einem stereotypen Bild von Wissenschaftler*innen zu entsprechen, erzählten die Teilnehmer*innen. Eine*r berichtete von rassistischen und sexistischen Kommentaren in den sozialen Medien.

Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Wissenschaftskommunikation Gefühle der Zugehörigkeit für verschiedene wissenschaftliche Identitäten schaffen kann, während in akademischen Kontexten nach wie vor eine eher eindimensionale Identität favorisiert wird. Es zeigt sich aber auch, dass „sichtbare“ Kommunikationskontexte möglicherweise dieses einseitige Bild aufrecht erhalten.

Die Autoren der Studie unterstreichen jedoch, dass die Wissenschaftskommunikation zu mehr Inklusion und Gleichheit in der Forschung beitragen könne. Wenn diese offener gegenüber multiplen Identitäten wäre, könne sie womöglich mehr Studierende begeistern, argumentieren sie. Denn immer noch sei die Wissenschaft von der „weißen, männlichen“ Norm und der Ideologie der Leistungsgesellschaft geprägt. Die Wissenschaftskommunikation könnte dazu beitragen, diese Räume zu öffnen und vielfältiger zu gestalten.

Um eine Pluralität wissenschaftlicher Identitäten zu kultivieren, schlagen die Autoren vor, dass Organisationen Nachwuchswissenschaftler*innen bewusst Möglichkeiten bieten sollten, (1) für alternative wissenschaftliche Leistungen anerkannt zu werden und (2) selbst zu definieren, was es bedeutet, ein*e Wissenschaftler*in zu sein. Was „Erfolg“ bedeutet, müsse ebenfalls reflektiert und neu definiert werden werden. Wichtig sei dabei auch eine Anerkennung von Engagement im Bereich der Wissenschaftskommunikation und die Bereitstellung der dafür notwendigen Ressourcen.

Einschränkungen: Die Studie basiert auf qualitativen Interviewdaten von Studierenden in den USA und Kanada. Die Ergebnisse können nicht ohne Weiteres auf andere Kontexte übertragen werden. Die Forschenden regen deshalb weitere Datenerhebungen über Identitätsbildung und Zugehörigkeitsgefühl im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) an.

Bennett, N., Dudo, A., & Besley, J. (2024). Science Communication Spaces as “Pockets of Belonging”: Inviting in a Plurality of Science Identities for Scientists-in-Training. Science Communication, 0(0). https://doi.org/10.1177/10755470241268587

Verkäufer*in oder Missionar*in? Metaphern in der Hochschulkommunikation

Kommunikationsabteilungen an Hochschulen wachsen und professionalisieren sich zusehends. Die Mitarbeiter*innen haben unterschiedliche berufliche Hintergründe und sind mit einem vielfältigen Spektrum an Aufgaben konfrontiert. In welchen Rollen sehen sie sich selbst und welche professionellen Ideale und Werte vertreten sie? Hogne Lerøy Sataøen von der schwedischen Örebro University, Daniel Lövgren von der Uppsala University in Schweden und Simon Neby von der Bergen University in Norwegen haben Interviews mit Kommunikator*innen verschiedener Universitäten geführt. Sie wollten herausfinden, welche Metaphern ihre Interviewpartner*innen nutzen, um sich selbst zu beschreiben.

Methode: Die Autoren gehen davon aus, dass die Metaphern Bedeutungen produzieren, Sinn stiften und das eigene Selbstverständnis prägen. Einerseits gebe es kulturell geteilte Metaphern, andererseits könnten sie auch in bestimmten Kontexten spezifische Bedeutungen annehmen. Rekrutiert wurden 26 Kommunikationsfachleute von zehn skandinavischen Hochschulen. Darunter waren Mitarbeitende in leitenden und strategischen Rollen, „kreative“ Mitarbeitende, die an Designprozessen, visueller oder multimedialer Kommunikation beteiligt waren, und leitende Mitarbeitende, die an einer Schnittstelle zwischen Medien und Forschung arbeiten. Die Interviews wurden vor Ort oder per Video-Konferenz geführt – auf Norwegisch, Dänisch oder Schwedisch. Es ging dabei unter anderem um die gesellschaftliche Rolle der Hochschulen, Identität, Verantwortung, sowie die Strategien der Kommunikation.

Ergebnisse: Die Metaphern weisen auf ein Rollenkonzept hin, das sowohl operative als auch strategische Kompetenzen umfasst. „Alltiallo“ (Schwedisch für „Allrounder“) deutet beispielsweise auf Handwerker*innen hin, die ein breites Aufgabenspektrum erfüllen können. Ein „rennesansemenneske“ (Norwegisch für „Renaissance-Mensch“) sind Personen, die unterschiedliche und manchmal widersprüchliche Bereiche wie Kunst, Handwerk und Wissenschaft integrieren können. Hinzu kamen weitere Metaphern:

Den Begriff der „Verkäufer*innen“ nutzten insbesondere Kommunikator*innen, die im Bereich Design tätig waren. Damit wird der unternehmerischen Aspekt ihrer Rolle betont. Die Kommunikationsabteilung wird gleichsam zur internen Kommunikationsagentur, die Dienstleistungen erbringt. Eng damit verbunden ist die Metapher der „Moderator*innen für einen gut funktionierenden Marktplatz“. Kommunikator*innen sorgen in dieser Lesart dafür, dass verschiedene Interessengruppen interagieren können. Oft wird die eigene Rolle auch als „Polizist*innen“ für Ruf, Marke und Profil beschrieben. Es geht dabei um die Durchsetzung spezifischer Vorschriften, aber auch um Autorität und die Pflicht, bestimmte Kommunikationselemente zu schützen. Oft sagten die Interviewten aber auch, dass sie nicht ausschließlich als Markenpolizist*innen wahrgenommen werden wollten.

Sie verwendeten auch die Metapher der „Missionar*in“. Das zeigt, wie schwer es ist, andere von der Bedeutung von Kommunikationsstrategien und -techniken zu überzeugen. Oft müssen die Fachleute dabei vorsichtig und taktisch agieren. Die Metapher impliziert, dass die Kommunikation wichtig, aber auch schwierig umzusetzen ist. Die Universität wird dabei mit der Kirche verglichen, die mit Begriffen wie Autorität, Tradition, und Hierarchien verbunden ist.

Einige Interviewte, vor allem solche mit journalistischem Hintergrund, verwendeten die Metapher der „Geschichtenerzähler*innen“. Dabei geht es um die Erarbeitung interessanter Narrative, aber auch um die Interpretation und Einordnung von Informationen. Die Metapher bezieht sich auf die Aufgabe, Geschichten mit „Nachrichtenwert“ zu identifizieren und den Medien anzubieten. Eine zweite Lesart bezieht sich darauf, die Medienlandschaft und politische Debatten zu beobachten und dann zu überlegen, welche Forscher*innen im eigenen Haus dazu beitragen könnten.

In einem Interview wurde auch die Metapher des „Overhead“ gebraucht. Damit werden Kommunikationsfachleute mit den indirekten Kosten der Forschung in Verbindung gebracht, wie die für Infrastruktur und Räumlichkeiten. Eine interviewte Person sagte: „(…) ich bin derjenige, für den ihr bezahlen müssen, obwohl ihr das nicht wollt‘ [lacht].“ Deshalb müssen mehr Vertrauen innerhalb der Institutionen für den Wert der Kommunikation gewonnenen werden.

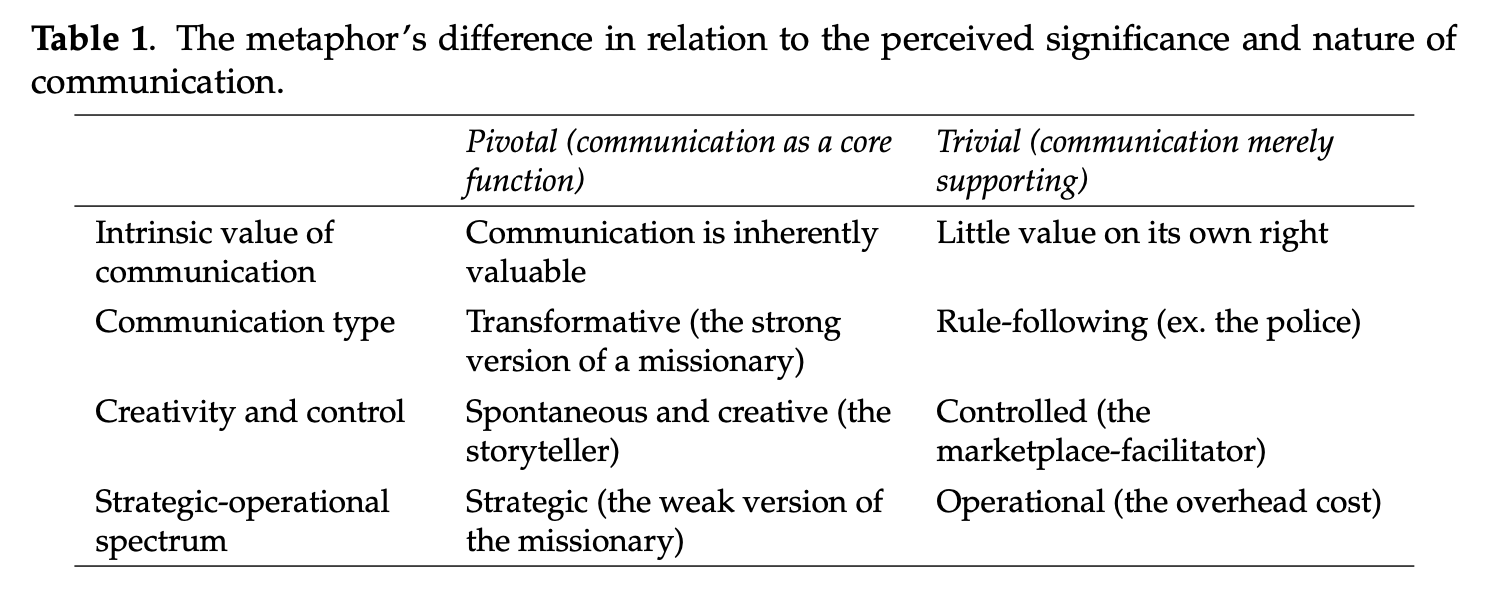

Schlussfolgerungen: Die Metaphern zeigen, dass die Kommunikator*innen ihre Rollen sehr unterschiedlich beschreiben. Die Bedeutung der Kommunikation werde teilweise heruntergespielt oder übertrieben, schreiben die Forscher*innen. „Verkäufer*in“ und „Overhead“ sind Metaphern, die Kommunikationsfachleute eher als betriebliche Notwendigkeit beschreiben. „Missionar*in“ und „Geschichtenerzähler*in“ hingegen verweisen auf die Bedeutung und die verändernde Kraft der Kommunikation.

Einerseits werde Kommunikation als zentral, transformativ, spontan, kreativ und strategisch dargestellt. Diese Perspektive betont den intrinsischen Wert von Kommunikation und hebt ihr Potenzial hervor, das Image der Organisation zu prägen, die Wahrnehmung der Stakeholder*innen zu beeinflussen und zum Erfolg von Forschung und Bildung beizutragen. Anderseits werde Kommunikation auf als trivial, regelkonform, kontrolliert und operativ dargestellt. In dieser Lesart wird Kommunikation als funktionales System verstanden, das die Kernaktivitäten einer Hochschule unterstützt, ohne selbst einen inhärenten Wert zu besitzen. Sie spielt eher eine pragmatische Rolle, die zum Erreichen organisatorischer Ziele beiträgt. Metaphern wie „Polizei“ oder „Overhead“ sind dafür typische Beispiele. „Overhead“ sei auch ein Beispiel für eine Metapher, die in der bisherigen Forschungsliteratur noch nicht auftauche, schreiben die Forschenden.

Einschränkungen: Interviewt wurde eine begrenzte Anzahl von Kommunikator*innen in zwei Ländern. Die verwendeten Metaphern können durch den Sprach- und Kulturkreis geprägt sein und lassen sich nicht ohne Weiteres auf andere Kontexte übertragen.

Sataøen, H. L., Lövgren, D. and Neby, S. (2024) Metaphors of communication professionals in higher education: between the trivial and significant. JCOM 23 (05), A06. https://doi.org/10.22323/2.23050206

Mehr Aktuelles aus der Forschung

Mit dem Ausbruch der Coronapandemie und der sogenannten Schweinegrippe hat sich die Forschung zum Gesundheitsjournalismus besonders häufig beschäftigt. Das zeigt eine Übersicht von Shi Feng von der RMIT University in Melbourne. Er hat zehn wichtige Forschungsthemen identifiziert, darunter das Framing von Gesundheitsthemen in den Nachrichten, wie sich Menschen online mit Gesundheitsinformationen auseinandersetzen, wie konstruktiver Journalismus die Berichterstattung verbessern kann und warum Bürger*innenjournalismus wichtig ist.

Im Bereich Gesundheit kursieren viele Fehlinformationen. Unter welchen Umständen lassen sich Menschen dadurch beeinflussen? Jinhui Li von der Jinan University und Xiaodong Yang von der Shandong University in China haben dazu eine Meta-Analyse von 28 Studien veröffentlicht. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass jüngere und weibliche Personen tendenziell Falschinformationen zu Gesundheitsthemen eher Glauben schenken. Auch die Plattform, über die Falschinformationen verbreitet werden, trägt dazu bei, ob Menschen ihnen Glauben schenken.

Nicht nur über Journalismus und Social Media, auch mit Comics kann über wissenschaftliche Themen kommuniziert werden. Wie können sie eingesetzt werden, um die Gesundheit von Schulkindern zu fördern? Ein Forschungsteam um Amanda Soares von der Federal University of Rio Grande do Norte in Brasilien hat eine Übersichtsstudie erarbeitet. Sie zeigt, dass es wichtig ist, Schüler*innen genug Zeit zu geben, um sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Ein anderer förderlicher Faktor sind parallel zu den Comics eingesetzte Methoden wie Vorträge oder Spiele. Ein weiterer Tipp: Da nicht alle Schüler*innen mit dem Medium vertraut sind, sollte das Lesen von Comics angeleitet werden.

Macht die Verwendung von KI-Tools Menschen kreativer? Oder entstehen dadurch weniger interessante Ideen? Anil R. Doshi von der UCL School of Management in London und Oliver P. Hauser von der University of Exeter haben in einem Online-Experiment den kausalen Einfluss von generativen KI-Ideen auf die Produktion von Kurzgeschichten getestet. Die Geschichten wurden einerseits als kreativer, besser geschrieben und unterhaltsamer bewertet. Andererseits ähnelten sie einander stärker als solche, die von Menschen allein verfasst wurden. Die Ergebnisse deuten laut der Autor*innen darauf hin, dass zwar die individuelle Kreativität zunimmt, die kollektive aber darunter leiden könnte.

Influencer*innen verbreiten in sozialen Medien Tipps, Meinungen und Werbung – auch zu wissenschaftlichen Themen wie Gesundheit oder Medizin. Das kann mehr oder weniger transparent ablaufen. Gibt es Regeln dafür, wie sie sich verhalten sollen? Cristina González-Díaz und Carmen Quiles-Soler von der University of Alicante haben mit Natalia Quintas-Froufe von der University of A Coruña die europäischen Regelungen zum Thema Transparenz bei Influencer*innen analysiert. Es zeigte sich: Nur zwei Länder, Frankreich und Spanien, haben spezifische Gesetze dazu. Die Autorinnen überlegen, ob der Weg der Gesetzgebung der richtige ist oder ob eher auf die Stärkung von Medien- und Werbekompetenz gesetzt werden sollte.

Welche Emojis mögen die Deutschen? Das haben sich Linguist*innen in einer groß angelegten Studie angesehen. Das am häufigsten genutzte Emoji ist das Tränen lachende Gesicht 😂, gefolgt vom lachenden Gesicht 🤣 und dem Zwinkersmiley 😉. Die Forschenden fanden außerdem heraus, dass negative Emojis als emotional intensiver wahrgenommen wurden als positive. Die negative Korrelation zwischen visueller Komplexität und Klarheit eines Emojis deutet darauf hin, dass einfachere und klarere Symbole in der Kommunikation effektiver sein könnten. Dies könnte auch bei der Gestaltung von Infografiken und wissenschaftlichen Visualisierungen hilfreich sein.