Wie spricht man über das Klima? Einfach, aber exakt, sagt die Meteorologin und Professorin für Wissenschaftskommunikation Claudia Frick. Ein Gespräch über Unsicherheiten, Alarmismus und die Sprache des IPCC-Berichts.

„Ein globales Kommunikationsthema“

Frau Frick, in ihrem Podcast „Das Klima“ mit Florian Freistetter gehen sie den sechsten IPCC-Sachstandsberichts Kapitel für Kapitel durch. Das erste Kapitel beschäftigt sich auch mit Wissenschaftskommunikation. Was steht dazu im Bericht?

Im Kapitel geben die Autor*innen wieder, wie zu Klima kommuniziert wird und welche Forschung es dazu gibt. Sie bleiben also ganz im Modus des Berichts, die aktuelle Forschung zusammenzutragen. Dabei beschreiben sie Probleme bei der Kommunikation, die häufig missverständlich ist.

Welche Punkte benennen sie, die an der Kommunikation missverständlich sind?

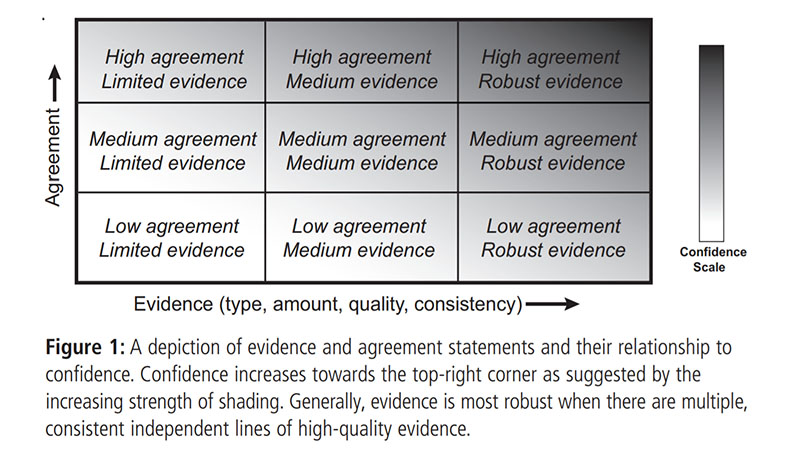

Der Bericht verwendet eine wissenschaftlich durchdachte Sprache und nennt sie „kalibrierte Sprache“. Die Autor*innen nutzen also eine normierte Sprache, mit der sie Aussagen zu „confidence“ und „likelihood“, also Vertrauen in und zur Wahrscheinlichkeit der Ergebnisse klassifizieren. Das ist eine Lehre aus vorangegangenen Berichten.

Dabei basiert diese „kalibrierte Sprache“ aber auf alltäglicher Sprache. Wenn im Bericht von „likely“, also wahrscheinlich, die Rede ist, dann stecken dahinter bestimmte Zahlenwerte. Aber „likely“ ist auch ein Wort, das man im englischen Sprachgebrauch täglich benutzt. Je nach Person, Sprachgebrauch und Kontext bedeutet das etwas anderes für die Person, die es liest. Trotz „kalibrierter Sprache“ kommt es also dazu, dass Leute die Aussagen des Berichts unterschiedlich verstehen. Beispielsweise heißt es im Bericht, dass sie „virtually certain“, also nahezu sicher, sind, dass Treibhausgase die Temperatur in der bodennahen Erdatmosphäre erhöhen. Das wirft bei vielen die Frage auf, warum denn jetzt nur nahezu sicher und nicht „certain“, also sicher? Dieses Verständnis für die Lücke zwischen dieser standardisierten Sprache und dem, was man in der Alltagssprache mit dem gleichen Wort meint, gilt es zu beachten.

Der IPCC-Bericht

Der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) der Vereinten Nationen fasst regelmäßig das Wissen zum Klimawandel in sogenannten Sachstandsberichten zusammen. Fachleute weltweit bewerten dabei im Auftrag des Weltklimarates den aktuellen Stand der Klimaforschung aus wissenschaftlicher Sicht. Der IPCC-Bericht zeigt Handlungsoptionen auf und soll dadurch die Grundlage für wissenschaftsbasierte politische Entscheidungen bilden.

Sie justieren damit, wie sie bestimmte Aussagen treffen, basierend auf den Fakten und Studien, die sie gesammelt haben. Das ist ein komplizierter, mehrstufiger Prozess.

Die Autor*innen des IPCC-Berichts fangen damit an, alle Studien zu einer bestimmten Fragestellung, wie beispielsweise zur Temperatur in der freien Atmosphäre, zusammenzutragen. Anschließend schauen sie die Studien genauer an und achten unter anderem auf die genutzten Methoden und Modelle, also die Art, wie Daten erhoben wurden.

Sie entwickeln ein Koordinatensystem mit zwei Dimensionen. Eine Achse ist die Beweislast, also wie solide die Daten sind. Die andere ist die Übereinstimmung zwischen den Studien und Daten. Unten links im Koordinatensystem befinden sich Aussagen mit wenig Übereinstimmung und wenig Beweislast, also „low confidence“ beziehungsweise geringes Vertrauen. Je weiter man sich nach rechts oben bewegt, desto höher wird das Vertrauen in die Aussagen.

Wie wichtig ist es, Unsicherheiten und die Wahrscheinlichkeit und Belastbarkeit von Aussagen zu benennen?

Das ist sehr wichtig, weil der IPCC-Report verschiedene Zielgruppen hat. Eine davon sind politische Entscheidungsträger*innen und die erwarten oft eindeutige und einstimmige Beweise beziehungsweise finale Aussagen, die es so nicht gibt, weil zum einen das Klimasystem chaotisch und hochkomplex ist und zum anderen Forschung und ihre Methoden sich stets weiterentwickeln. Deshalb ist es wichtig, sagen zu können, wie sicher die getroffenen Aussagen sind. Sonst kann immer das Gegenargument kommen, dass man das nicht abschließend sagen könne und noch mehr dazu geforscht werden müsse oder es Studien gäbe, die etwas anderes sagen. Darauf kann man dann beispielsweise erwidern: Nein, es gibt „large agreement“, die meisten Studien stimmenin ihren Aussagen überein, und es gibt „robust evidence“, also können wir das mit „high confidence“ sagen. Dabei ist es wichtig, eine Sprache zu haben, die Unsicherheiten und Belastbarkeit von Ergebnissen wiedergibt und sich auf die Studiendaten stützt. Insbesondere für die Kommunikation mit politischen Entscheidungsträger*innen ist das essenziell.

Inwiefern gelingt es, die „kalibrierte Sprache“ des IPCC-Berichts auch in der Wissenschaftskommunikation zu berücksichtigen?

Wir machen den Podcast beispielsweise auf Deutsch, der Report ist auf Englisch. Wir übersetzen ihn also nicht nur in eine verständliche Sprache, sondern auch vom Englischen ins Deutsche. Das macht natürlich einen Unterschied: Zwischen „likely“ und „wahrscheinlich“ liegen Welten. Menschen haben je nach Sprache unterschiedliche Verständnisse von der Bedeutung.

Und wenn wir das einmal global denken, und der Klimawandel ist ja eine globale Herausforderung, übersetzen wir diesen Report mit seiner „kalibrierten Sprache“, die teils missverständlich ist für Leute, die sich nicht damit auskennen, in viele verschiedene Sprachen. Und selbst wenn sie sich damit auskennen, missverstehen sie sie teilweise immer noch, zeigen Studien.

Das ist ein globales Kommunikationsthema, das wir uns größer gar nicht vorstellen können. Diesen Aspekt im Kopf zu behalten, ist wichtig. Egal wie kalibriert, genormt und ordentlich die Sprache im Bericht ist, für die Wissenschaftskommunikation ist das eine Herausforderung.

Die „kalibrierte Sprache“ des IPCC-Berichts

Der Weltklimarat benutzt in seinen Berichten eine „kalibrierte Sprache“. Damit soll präziser ausgedrückt werden, wie gesichert und belastbar die Ergebnisse sind. Diese Sprachregelung wurde im Jahr 2001 nach Erscheinen des Dritten Sachstandberichtes eingeführt. Sie klassifiziert die Aussagekraft und Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses. Jedoch wirkt die „kalibrierte Sprache“ des IPCCs oft missverständlich auf Lai*innen, wenn sie Worte wie „wahrscheinlich“ gebraucht, denen im alltäglichen Sprachgebrauch eine freiere Bedeutung zukommen als im Bericht. Studien zeigen, dass Lai*innen Aussagen mit „high likelihood“ als Aussagen mit geringerer Wahrscheinlichkeit als von den Autor*innen beabsichtigt interpretieren. Umgekehrt schrieben sie Aussagen mit „low likelihood“ eine höhere Wahrscheinlichkeit zu als die Autor*innen.

Die größte Herausforderung, die ich gerade auch selbst beim Podcasten merke, ist, dass das Klimasystem so hochkomplex ist, dass es manchmal schwierig ist, nur einen Teil zu erklären. Etwas wegzulassen bedeutet immer auch einen Informationsverlust. Deswegen tendieren viele Wissenschaftler*innen dazu, Fachjargon zu verwenden, weil sie denken, dass die Fachbegriffe dann alle Informationen beinhalten. Es ist schwierig etwas so zu vereinfachen, dass es verständlich wird und dabei die Korrektheit beizubehalten.

Sie sprachen davon, dass durch diese wissenschaftliche Sprache eine Lücke entsteht, was der Bericht aussagt und wie das Lai*innen wahrnehmen. Wie soll die Wissenschaftskommunikation damit umgehen?

Wenn der IPCC-Report sagt, dass etwas „likely“ ist, dann liegt die Wahrscheinlichkeit bei Werten ab 66 Prozent. Es ist damit immer noch wahrscheinlicher als nicht wahrscheinlich, aber eine gewisse Unsicherheit bleibt vorhanden. Mit dieser Unsicherheit müssen wir umgehen und sie auch so kommunizieren. Die Wissenschaftskommunikation muss also Leute mit Unwägbarkeiten leben lassen, aber auch erklären, wie wir damit umgehen können.

Inwiefern gelingt es, dass diese Unsicherheiten auch in Wissenschaftskommunikation und -journalismus kommuniziert werden?

Mein persönlicher Eindruck zur begleitenden Berichterstattung zum jetzt erschienenen Bericht ist, dass die Aussagen oft kurz und für gute Schlagzeilen angepasst sind. Aussagen über Wahrscheinlichkeiten werden oft weggelassen oder, wenn sie erwähnt werden, nicht weiter kommentiert.

Als der Bericht veröffentlicht wurde, sprachen die Vereinten Nationen von „Alarmstufe Rot für die Menschheit“, die ZEIT titelte „Der Klimawandel ist verheerend“, das Handelsblatt sprach von „Kontrollverlust“. Wie reagieren Menschen auf so eine Art von Framing?

Sie sprechen Alarmismus an. Wie findet man die Balance, vor Konsequenzen zu warnen ohne dabei zu katastrophistisch zu werden?

Da finde ich den Ansatz der Storylines gut und hilfreich. Der Gedanke dahinter ist, dass man sich z.B. für eine Region eine mögliche Zukunft ansieht und was hier passieren wird. Damit hält man sich vor Augen, was mögliche Auswirkungen sind: mehr Überschwemmungen, mehr Trockenheit. Welche Zukunft steht uns bevor? Was macht der Klimawandel mit uns, was mit unserer Region? Wie können wir uns anpassen?

Das hat dann weniger mit Alarmismus zu tun und mehr mit Anpassung, also „adaption“. Daraus kann dann der Versuch entstehen, auch etwas zu ändern, also „mitigation“. Solche Storylines können ein Verständnis dafür schaffen, was der Klimawandel mit einem selbst ganz persönlich macht. Das ist allerdings ein kleinteiliger und individueller Ansatz.

Wie spricht man also über Klima?

Einfach, aber exakt. Und das ist manchmal fast unmöglich. Aber man sollte trotzdem darüber reden.

Weitere Beiträge zum Thema

Berichterstattung auf Wissenschaftskommunikation.de

- Leitlinie: Communication Handbook for IPCC Scientists

- Schwerpunkt Klimakommunikation