Unterwegs lernt man Menschen kennen – das gilt auch für die Wissenschaft! Mobile Wissenschaftskommunikation bringt Forschung und Alltag zusammen. Wir zeigen 6 Beispiele für mobile WissKomm-Formate, die dort hingehen, wo die Menschen sind.

6 Formate für mobile Wissenschaftskommunikation

Wer über Wissenschaft sprechen möchte, sollte dort hingehen, wo die Menschen sind. Doch wie lässt sich die Zielgruppe außerhalb geschlossener Räume erreichen? Wie können Forschende und Bürger*innen gemeinsam aktiv werden und sich im öffentlichen Raum begegnen?

Diese Beispiele zeigen unterschiedliche mobile WissKomm-Formate, die wissenschaftliche Themen in den öffentlichen Raum bringen können – ob mit spektakulärem Blickfang oder bei einem ruhigen Gespräch auf der Parkbank.

- Wissenschaft on Tour: Wissenschaftsmobil

Der wohl einfachste Weg, um das eigene Wissen weiterzutragen: Wissen einpacken und losfahren. Dazu kann jedes mobile Gefährt mit Ausstellungsstücken, Postern oder Mitmach-Angeboten beladen werden und auf geht’s in die nächste Innenstadt. Wie diese Idee konkret umgesetzt werden kann, zeigen drei Beispiele:

Mit dem Energiemobil on Tour: Das Energiemobil lädt Menschen dazu ein, vor Ort über die Energiewende und erneuerbare Energien zu sprechen. Dafür fährt der umgebaute Anhänger an die verschiedensten Orte, beladen mit VR-Brillen, 3D-Druckern und weiteren Materialien, die komplexe Themen erlebbar machen. „Den Anhänger kann man in verschiedene Richtungen aufklappen. Somit ist das Energiemobil ein Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Begegnungsort gleichzeitig“, erzählt Felix Dunkl, der seit 2022 für das Projekt Power2Change mit dem Energiemobil in Deutschland unterwegs ist. Das Ziel: „Wichtig ist uns, dass das Energiemobil keine Überzeugungsarbeit leistet, sondern einen offenen und wertfreien Austausch ermöglicht.“ Wissenschaftsmobil

Wissenschaftsmobil

Ein Tinyhouse als Labor: Als mobiles Partizipationslabor ist das sogenannte MobiLab gleichzeitig ein Büro, ein Ausstellungsort und ein Raum für Events und Workshops. Das mobile Tiny House entstand 2021 in einer Kooperation zwischen dem KIT-Zentrum Mensch und Technik und dem Karlsruher Transformationszentrum für Nachhaltigkeit und Kulturwandel (KAT). Genutzt wird es von den Forschenden beider Institutionen als Plattform für den Austausch von Wissenschaft und Gesellschaft, für partizipative Forschung, Citizen Science, Wissenschaftskommunikation und Dialogveranstaltungen. In dieser Mission war das MobiLab bereits in Deutschland, Frankreich und der Schweiz unterwegs.

Ein rollendes Filmstudio für die Forschung: Wissenschaftskommunikation bedeutet nicht nur, Inhalte aus der Wissenschaft in die Gesellschaft zu transportieren, sondern auch Impulse für die Forschung aus dem Alltagsleben mitzunehmen. Um echten Dialog möglich zu machen, ist das Forschungsteam des Projekts „KOKO. Konflikt und Kommunikation“ mit dem „Streitkultour“-Mediatruck unterwegs. Vollgepackt mit Medienequipment fährt der Truck als mobiles Filmstudio von Ort zu Ort und lädt Menschen ein, vor der Kamera über ihre Erfahrungen mit Konflikt und Streit zu sprechen. Daraus entstehen unter anderem eine Webserie, TikTok-Videos und ein Podcast. Gleichzeitig ist das Material die Basis für Projekte der Konfliktforschung und dient als Grundlage, um die Wirksamkeit von Wissenschaftskommunikation zu untersuchen. - Mobile Ausstellungen

Eine Kunstausstellung kann ein inspirierendes Format sein, um Wissenschaft in kreativen Ausdrucksformen zu präsentierten. Dabei muss die Kunst nicht immer an einen Ort gebunden sein, sondern kann auch in Form einer Wanderausstellung von Stadt zu Stadt ziehen. Auf diese Weise ging beispielsweise im Projekt „Mars findet Stadt“ 2023 ein sieben Meter großes Modell des Mars auf Tour, um Menschen an der Faszination des Universums teilhaben zu lassen. Ergänzt wurde der riesige Planet an jeder Station von einem anderen Begleitprogramm.

Eine andere Möglichkeit, um mobile Wissenschaft und Kultur zu verbinden, ist es, sich in die städtischen Veranstaltungen einzubinden. So beteiligen sich manche Universitäten oder Forschungseinrichtungen mit einem eigenen Wagen an Karnevalsumzügen oder ähnlichen Stadtfesten.

Der Besuch im Planetarium ist vor allem bei Kindern beliebt, um mehr über unser Universum zu erfahren. Doch nicht jeder Ort hat ein eigenes Planetarium – gut, dass es mobile Versionen gibt! Ein mobiles, oder „Pop-up“-Planetarium ist eine aufblasbare Kuppel, die im zusammengefalteten Zustand bequem mit dem Auto oder einem Lastenrad transportiert werden kann. Am Zielort wird die Kuppel mit Luft gefüllt und bietet je nach Größe Platz für etwa 20 bis zu 100 Zuschauende.Das Besondere: Die mobilen Planetarien sind flexibel und können dort hingebracht werden, wo die Zielgruppe wartet. „Ich kann überall aufkreuzen, bei einem Sommerfest im Park, in der Fußgängerzone, beim Straßenfest.“, sagt Astronomin Ruth Grützbauch im Interview über ihr Pop-up-Planetarium.

Das aufblasbare Planetarium von Ruth Grützbauch im Einsatz, aufgebaut mitten in einer Fußgängerzone. Foto:Privat - Wissenschaftler*innen im Gespräch

“What happens if you put a few scientists on soapboxes on a busy street?“, fragten sich Sumner und Pettorelli, die Gründerinnen von SoapboxScience. Die Idee dahinter: Forschende (im Originalkonzept explizit Forscherinnen) stellen sich an einem gut besuchten öffentlichen Ort auf Seifenkisten und sprechen von dort zu den Menschen. So sollen zum einen die Wissenschaftlerinnen als authentische Personen sichtbar gemacht werden, zum anderen kann das Format Begeisterung bei den Umstehenden wecken. „Soapbox-Science hat zwei Hauptziele: Wissenschaft leicht verständlich in die breite Öffentlichkeit zu kommunizieren und Frauen in der Wissenschaft sichtbar zu machen“, erklärt Marie-Luise Hebestreit im Interview.

Wer es etwas ruhiger angehen möchte, kann den Dialog im Sitzen suchen. Auf einer Science Bench tauschen sich Forschende mit Passanten über die unterschiedlichsten Themen aus. Eine Parkbank kann hier als Begegnungsort dienen, sodass das Gespräch in entspannter Atmosphäre auf Augenhöhe stattfinden kann. „Wir zeigen, Forschende sind normale Leute wie du und ich und wollen ein Gespräch auf Augenhöhe“, erzählt Jörg Kunz im Interview.

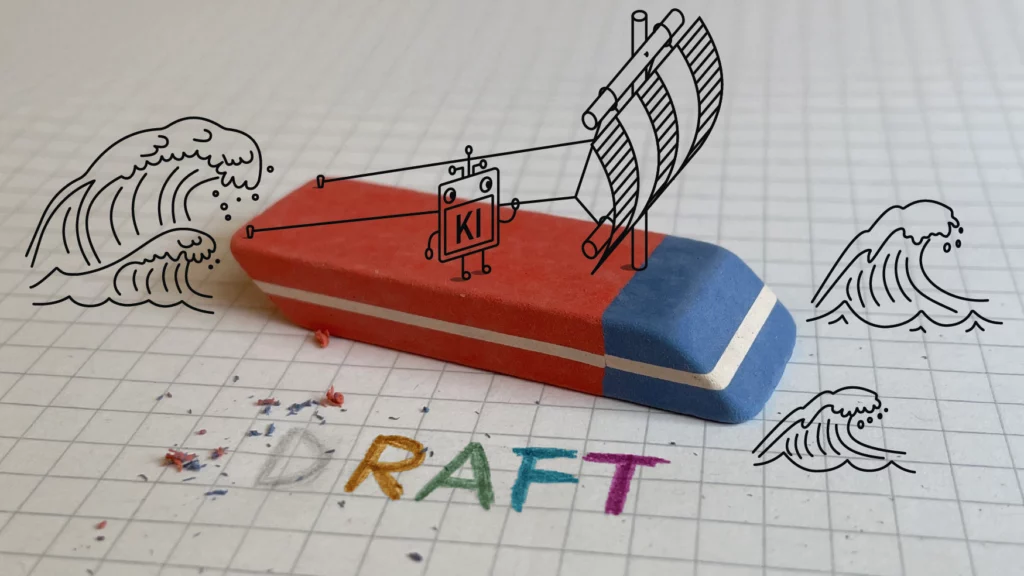

Jörg Kunze spricht auf der „Science Bench“ mit einer Passantin über KI. Foto: TH Deggendorf - Wissenschaft zu Fuß und mit dem Fahrrad

Frische Luft, viel Bewegung: Ein gemeinsamer Spaziergang ist nicht nur gesund, sondern kann auch ein spannendes Format für die Wissenschaftskommunikation sein. Wie genau ein WissKomm-Spaziergang aussieht, hängt dabei vom Thema, den Teilnehmenden und natürlich der Umgebung ab. Auch das Ziel kann unterschiedlich sein: Bei einem Walkshop zum Beispiel tauschen sich Menschen zu konkreten Ideen aus, arbeiten gemeinsam an einem Problem und fassen ihre Ergebnisse anschließend wie bei einem klassischen Workshop zusammen. Das Ziel ist hierbei, als Gruppe dort zusammenzuwirken, wo das Problem sichtbar wird.

Anders verhält es sich bei einer wissenschaftlichen Wanderung: Hier teilt eine Expertin oder ein Experte Forschungsinhalte und Hintergrundwissen zu den Orten der Wanderung mit der Gruppe. Im Mittelpunkt steht der persönliche Kontakt zwischen Wissenschaft und Bürger*innen, die in entspannter Atmosphäre Neues lernen können.

Der Vorteil von Walkshops und wissenschaftlichen Wanderungen: Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven können sich zwanglos austauschen und so zu neuen Impulsen gelangen.Solche Spaziergänge gibt es zu den unterschiedlichsten Themen. Ein Beispiel sind die ClimateWalks, bei denen Teilnehmende in verschiedenen Städten (z.B. in Karlsruhe) über Themen der Nachhaltigkeit sprechen. Wissenschaftliche Wanderung

Wissenschaftliche Wanderung

Wenn der Weg der Wanderung durch das eigene Forschungszentrum führt, kann der oder die Forschende auch zu einem Photowalk einladen: Hierbei werden die Teilnehmenden ermutigt, alles zu fotografieren, was ihnen spannend erscheint. Im Nachhinein können die Bilder gesammelt und geteilt werden.

Wer aber keine Zeit hat, selbst regelmäßige Touren zu führen, kann auch auf zeitlose Formate wie einen Lehrpfad zurückgreifen. Einmal konzipiert können Besuchende den Pfad jederzeit erkunden und Neues lernen! Für den Lerneffekt können entweder klassische Schilder sorgen, oder QR-Codes, wie bei der Fledermaustour in Braunschweig. Um es besonders spannend zu machen, können kleine Rätsel oder Aufgaben von Station zu Station führen – in dem Fall spricht man von einer Science Rallye. So eine wissenschaftliche Schnitzeljagd ist besonders gut geeignet, um das Erlebnis auch für die jüngsten Wissenschaftsfans spannend zu gestalten.

Was zu Fuß funktioniert, geht auch auf dem Fahrrad: Zum Beispiel lässt sich eine wissenschaftliche Wanderung aufs Rad verlegen, wenn größere Distanzen zwischen interessanten Punkten zurückgelegt werden sollen. Auch partizipative Formate lassen sich mit dem Rad realisieren, wie zum Beispiel im Projekt „auf Rädern“, wo Jugendliche die Fahrradinfrastruktur ihres Stadtviertels untersuchen. - Wissenschaft Ahoi: Forschungsschiffe

Wissenschaft, nur trockene Theorie? Nicht, wenn man Forschung auf einem Schiff erlebbar machen kann! Wie das geht, zeigt zum Beispiel die MS Wissenschaft als schwimmendes Science Center. Das umgebaute Frachtschiff tourt einmal im Jahr über Flüsse und Kanäle durch Deutschland. Mit An Bord: Experimente, Mitmach-Ausstellung und Veranstaltungen zu Themen des aktuellen Wissenschaftsjahrs.

Auch das Bürgerforschungsschiff Make Science Halle setzt Segel für die Wissenschaft, im Fokus stehen insbesondere regionale Umweltthemen. Neben verschiedenen Bildungsangeboten für Schulen realisiert das Projektteam von Science2public unter anderem ein Bürgerforschungsprojekt, um die Wasserqualität der Saale zu überwachen. Außerdem machen Fluss-Expeditionen wissenschaftliches Arbeiten erlebbar und einmal pro Woche öffnet das Schiff seine Türen für alle Neugierigen am Heimathafen in Halle. - Auf der Schiene: die Klimabahn

Blau-rote Streifen, von denen jeder für ein Jahr und dessen Temperatur steht – dieses bekannte Bild schmückt die Klimabahnen, die durch ihre Städte fahren, um das Thema Klimawandel im Stadtbild präsent zu machen. Mit dieser Optik eignen sich die Straßenbahnen, um über Klimaforschung zu sprechen und die Gäste da abzuholen, wo sie stehen – in diesem Fall, an Haltestellen. Mit organisierten Sonderfahrten bieten die Klimabahnen von Scientists4Future ein besonderes Lernformat für Schulklassen in Bremen, die bei einer Fahrt durch die Stadt Wissenschaftsvorträgen lauschen können.