Das Wisskomm-Update gibt alle 14 Tage einen Überblick über aktuelle Themen, Debatten und Trends. Außerdem finden Sie hier aktuelle Termine und Forschungsergebnisse zur Wissenschaftskommunikation.

Welche Strategien gegen Desinformationen helfen

Was gibt’s Neues?

Lehren aus der Pandemie

Fünf Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie rekonstruiert ein Podcast auf Zeit Online das Covid-19-Geschehen in Deutschland. Eine aktuelle Folge nimmt die Wissenschaftskommunikation während der Pandemie in den Fokus. „Die Wissenschaft ist aus ihrem Elfenbeinturm gestiegen und redet mit dem Volk. Aber macht sie auch einen guten Job dabei?”, fragt Moderatorin Anna Carthaus. Insbesondere der wissenschaftlichen Politikberatung wird dabei retrospektiv kein gutes Zeugnis ausgestellt. Es sei nicht transparent gewesen, “auf wen welcher Politiker hört, wer hinter verschlossenen Türen mit wem spricht und wen Angela Merkel anruft, wenn es mal wieder kritisch wird.” Auch Lothar Wieler wünscht sich rückblickend mehr Transparenz und eine noch offenere Kommunikation. Es hätte klar gemacht werden sollen, wer welche Verantwortung trägt, findet der damalige RKI-Chef. Ein weiteres Problem waren die persönlichen Angriffe auf Forschende, heißt es im Podcast. Für den wohl bekanntesten Virologen Christian Drosten ist deshalb klar: Obwohl er sich für eine breite und möglichst differenzierte Wissenschaftskommunikation einsetzt, würde er kein zweites Mal so handeln. Zu groß waren die Belastung und die negativen Konsequenzen.

Strategien gegen Desinformationen

Um mit gezielter Wissenschaftskommunikation Desinformationen entgegenzuwirken, gibt es unterschiedliche Strategien: Beispielsweise können Personen vor möglichen Falschinformationen zu einem Thema gewarnt werden (Prebunking), oder bereits verbreitete falsche Annahmen nachträglich richtig gestellt werden (Debunking). Doch wie wirksam sind diese Herangehensweisen? Die Transfer Unit Wissenschaftskommunikation hat ein Systematic Review durchgeführt, um den Stand der Forschung zu verschiedenen Strategien gegen Desinformation zu analysieren. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen unter anderem, dass die Weltbilder, Werte und Sorgen der Zielgruppen adressiert und nicht ins Lächerliche gezogen werden sollten. Beim Debunking empfiehlt sich das sogenannte „Fakten-Sandwich”, bei dem zuerst der richtige Fakt genannt wird, bevor anschließend die darüber kursierende Fehlinformation erklärt und nochmals korrigiert wird. Mehr zu diesen und weiteren Erkenntnissen des Reviews hat das Forschungsteam in einer kompakten Infografik zusammengefasst. Mit dem Prinzip des „Fakten-Sandwich” arbeitet auch die Redaktion von Faktenfuchs beim BR24. Welche Strategien die Redaktion sonst noch gegen Desinformation anwendet, darüber sprachen wir mit der Journalistin Sophie Rohrmeier im Interview.

Bürgerrat „KI und Freiheit“ übergibt Empfehlungen

Für eine bürgernahe KI-Forschung: Am 10. März hat der Bürgerrat “KI und Freiheit” seine Empfehlungen zur Bürgerbeteiligung in der KI-Forschung an die Wissenschaftsministerin von Baden-Württemberg, Petra Olschowski, übergeben. In insgesamt neun Empfehlungen setzt sich der Bürgerrat für eine transparente Kommunikation in der KI-Forschung – auch der bestehenden Unsicherheiten – ein. “Gefordert werden unter anderem leicht verständliche Formate wie KI-Messen, Diskussionsrunden oder Tage der offenen Tür, um Interesse und Vertrauen in die KI-Forschung zu stärken”, schreibt das RHET AI Center in einer Pressemitteilung.

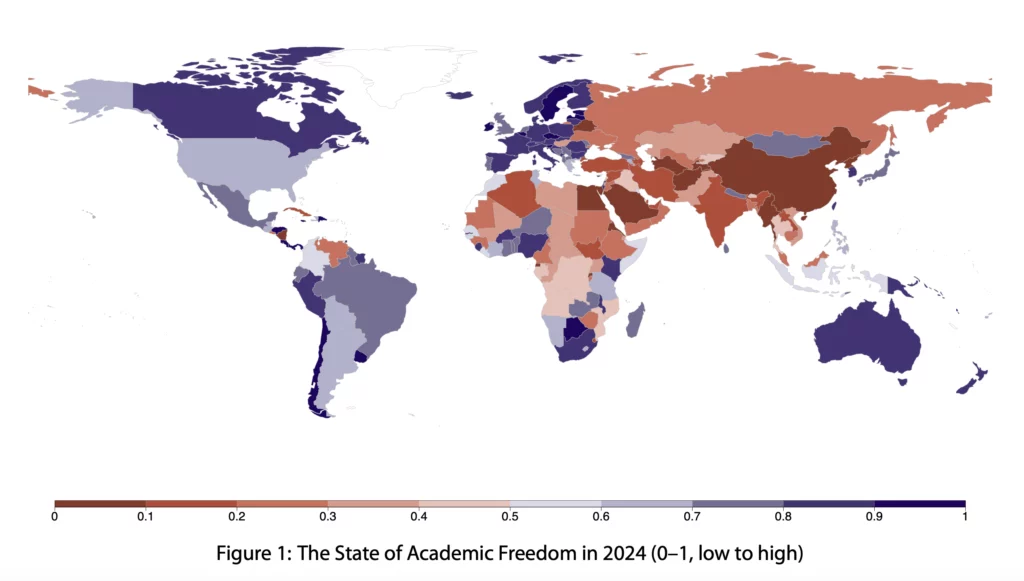

Academic Freedom Index sinkt

Die Wissenschaftsfreiheit ist dort bedroht, wo antipluralistische Parteien Regierungsverantwortung übernehmen, so ein Ergebnis des aktuellen Academic Freedom Index, der am 13. März veröffentlicht wurde. In 34 Ländern wurde eine Verschlechterung der Wissenschaftsfreiheit festgestellt. Auch Deutschland schneidet im internationalen Ranking schlechter ab als in den Vorjahren. Der Rückgang sei aber so gering, dass er nicht als substanziell eingestuft werden kann, schreiben die Autor*innen. Ein Rückgang der Wissenschaftsfreiheit sei in einigen Demokratien zu beobachten, besonders stark in Argentinien und den USA. „Unsere Fallstudien zu Argentinien, Polen und den USA unterstreichen den Druck, unter den die Wissenschaftsfreiheit gerät, sobald antipluralistische Parteien an die Macht kommen“, sagt Katrin Kinzelbach, eine der Autor*innen, im Interview mit Jan-Martin Wiarda.

Und die Forschung?

Alternative Medien verstehen sich als kritische und korrigierende Gegenstimme zu etablierten Medien. Wie ticken die Nutzer*innen, die diese Medien nutzen, um sich über Wissenschaft zu informieren?

Die Nutzer*innen seien zwar skeptisch gegenüber Wissenschaft und etablierten Medien, aber nicht zwingend wissenschaftsfeindlich, fand eine Forschungsgruppe um Mike Schäfer von der University of Zürich heraus. Dazu befragte sie Bürger*innen aus der Schweiz. Die Nutzer*innen dieser Medien schätzen sich selbst als besser informiert über wissenschaftliche Themen ein, überschätzen ihr Wissen aber häufig. Sie sind eher männlich und politisch eher rechts eingestellt. Viele würden nicht aktiv nach wissenschaftlichen Inhalten in alternativen Medien suchen, sondern eher zufällig darauf stoßen, zum Beispiel über soziale Medien.

Dass Menschen, die die Glaubwürdigkeit von Wissenschaftler*innen oder die Qualität ihrer Forschung anzweifeln, nicht automatisch wissenschaftsfeindlich sind, zeigt auch eine Studie einer Forschungsgruppe um Nicola Gibson von der Anglia Ruskin University. Die Wissenschaftler*innen untersuchten, wie Forschende und ihre Erkenntnisse in Zeitungsartikeln und Kommentarspalten dargestellt und von Leser*innen wahrgenommen werden.

Für ihre Analyse werteten sie 84 Zeitungsartikel zu den kontroversen Themen Impfen, Klimawandel und gentechnisch veränderte Organismen aus. Die Ergebnisse zeigen, dass die Darstellung nicht immer neutral ist. Oft diene sie dazu, die eigene Unterstützung oder Ablehnung einer Position zu untermauern.

Die Autor*innen warnen davor, dass eine solche Darstellung zur weiteren Polarisierung gesellschaftlicher Debatten beitragen kann. Sie plädieren daher für eine verantwortungsbewusstere Wissenschaftskommunikation, die dazu beiträgt, Vertrauen in Forschung zu stärken und eine ausgewogene Diskussion zu ermöglichen.

Termine

📆 1. April 2025 | Online Lunch Talk: Vorstellung des Leitfadens für Partizipation in der Forschung | Mehr

📆 24. bis 27. April 2025 | Spring School – Forschung trifft Kommunikation (Halle) | Mehr

📆 24. April bis 10. Juli 2025 | KI:NO Sommer: Kino-Reihe mit Spielfilmen über Künstliche Intelligenz und anschließenden Diskussionsrunden mit Expert*innen | Mehr

📆 6.Mai 2025 | Zia Kongress Visible Women in Science| Mehr

📆 19. bis 23. Mai 2025 | Neue Themenrunde “KI und Bildung” bei I’m a Scientist* | Mehr

📆 18. Juni 2025 | Fortbildungsreihe: Künstliche Intelligenz in der Wissenschaftskommunikation| Mehr

📆 9. bis 11. Juli 2025 | Fachtagungsreihe Inter.Aktion: Komplexes für alle zugänglich machen | Mehr

📆 3. bis 5. September 2025 | Humboldt-School: „Nachhaltigkeit und ihre Kommunikation. Strategien zwischen Wissenschaft und Politik“ (Dortmund) | Mehr

📆 4. bis 6. Dezember 2025 | Tagung: Sharing Perspectives on AI (Heilbronn) | Mehr

Jobs

🔉Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | IPN Kiel (Bewerbungsschluss: 06.April 2025)

🔉Redakteurin bzw. Redakteur Wissenschaftskommunikation (m/w/d) | Technische Universität Dresden (Bewerbungsschluss: 04.April 2025)

🔉Werkstudierende Kommunikation | Medien & Politik (w/m/d)| acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften München oder Berlin

Kommunikation

🔉Studentische*r Mitarbeiter*in (m/w/d): Zukunft der Wissenschaftskommunikation| Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft Berlin

Weitere Stellenangebote finden Sie in unserer Jobbörse – exklusiv für Stellen aus der Wissenschaftskommunikation. Hochschulen, Forschungsinstitutionen, Stiftungen und Co können ihre Stellenangebote direkt an Besucher*innen unseres Portals richten.

Impressionen

Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2025 zum „Jahr der Gletscher“ erklärt, um auf die dramatischen Folgen durch die Klimakrise aufmerksam zu machen. Am 21. März fand zudem erstmals der Weltgletschertag statt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an