Wie steht es um Evaluation in der Wissenschaftskommunikation? Hilft Social-Media-Konten zu sperren dabei, die Verbreitung von Falschinformationen zu verringern? Und welche Beziehungen haben junge Umweltaktivist*innen zur Wissenschaft?

Kurz vorgestellt: Neues aus der Forschung im Juni 2024

In unserem monatlichen Forschungsrückblick besprechen wir aktuelle Studien zum Thema Wissenschaftskommunikation. Diese Themen erwarten Sie in der aktuellen Ausgabe:

- Deplatforming als Strategie gegen Falschinformationen: Studienergebnisse sprechen dafür, dass die Sperrung von Twitter-Konten nach der Stürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 in dieser Hinsicht erfolgreich war.

- Die „breite Öffentlichkeit“ im Fokus: Eine Untersuchung in der Schweiz zeigt, dass die Evaluationspraxis in der Wissenschaftskommunikation noch unausgereift ist.

- Selbstpositionierung zwischen Aktivismus und Bildung: eine Forscherin hat Facebook-Posts zweier schwedischer Umwelt- und Klimabewegungen mit Bezug zur Wissenschaft analysiert.

- In der Rubrik „Mehr Aktuelles aus der Forschung“ geht es unter anderem um Impfmüdigkeit und um die Frage, wie gut sich wissenschaftliche Evidenz „verkauft“.

Sperrung von Twitter-Konten reduzierte die Verbreitung von Falschinformationen

Viele hundert Menschen stürmten am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington, um die Bestätigung des Wahlsiegs zum US-Präsidenten zu verhindern. Twitter (heute X) spielte damals als Plattform für die Mobilisierung und als Sprachrohr des abgewählten Präsidenten Donald Trump, der indirekt zu dem Sturm aufgerufen hatte, eine zentrale Rolle. Nach diesen Ereignissen entschied Twitter, etwa 70.000 Konten zu sperren, die (rechte) Fehlinformationen bezüglich der Wahlen verbreitet hatten und teilweise mit der QAnon-Bewegung in Zusammenhang standen – darunter auch den Account von Donald Trump. Welche Auswirkungen hatte dieses „Deplatforming“ auf die Verbreitung von Fehlinformationen über Twitter? Das haben Stefan D. McCabe von der George Washington University in Washington, Diogo Ferrari und Kevin M. Esterling von der University of California in Riverside, Jon Green von der Duke University in Durham zusammen mit David M. J. Lazer von der Northeastern University in Boston untersucht.

Methode: Die Forscher fokussierten sich in ihrer Untersuchung auf eine Untergruppe des Panels von mehr als 500.000 aktiven Twitter-Nutzer*innen: Auf diejenigen, die zwischen Juni 2020 und Februar 2021 mindestens eine URL geteilt hatten, die auf unzuverlässige Informationsquellen oder Fake News verweist (44.743 Nutzer*innen). Einbezogen wurden nur Twitter-Konten von realen Personen, Organisationen oder Bots wurden ausgeschlossen.

Diese Gruppe nannten die Forscher „Fehlinformations-Verbreiter*innen“ („Misinformation sharers“). Sie nutzen unterschiedliche statistische Designs, um ihre Forschungsfragen zu beantworten. Die „Fehlinformations-Verbreiter*innen“ teilten sie in zwei Gruppen ein: diejenigen, die gesperrt wurden und diejenigen, die nicht gesperrt wurden. Die nicht Gesperrten wurden wiederum in diejenigen unterteilt, die mindestens einem gesperrten Konto folgten („Follower*innen“) und diejenigen, die das nicht taten („Nicht-Follower*innen“). Da es verschiedene Gründe haben kann, einer prominenten Person wie Trump zu folgen, betrachteten sie in den Analysen zum Vergleich nur diejenigen, die nur unter den gesperrten Konten nur Trump folgen, extra.

Ergebnisse: Die Analysen zeigen, dass nach der Intervention wesentlich weniger Falschinformstions-URLs geteilt werden. Das betrifft sowohl die gesamten Twitter-Nutzer*innen als auch die Untergruppe der „Verbreiter*innen von Fehlinformationen“.

Die zweite Analyse zeigt, dass bei den Follower*innen eine Verringerung zu beobachten ist, nicht aber bei den Nicht-Follower*innen.

Auch die politische Lage und die Berichterstattung über die Ereignisse am 6. Januar könnten dazu geführt haben, dass Nutzer*innen weniger Falschnachrichten verbreiten. Unter der Annahme, dass die Konten ohne die Sperrung weiterhin zumindest eine gewisse Menge an Fehlinformationen verbreitet hätten, gehen die Forscher aber von einem gewissen kausalen Effekt aus. Wie groß dieser ist, können die Forscher jedoch nicht mit Sicherheit bestimmen. Die Nicht-Follower können hier als Kontrollgruppe betrachtet werden, da sie den politischen Ereignissen genauso ausgesetzt waren, sich aber durch die Sperrung in ihrem Feed nichts geändert hat.

Schlussfolgerungen: Inhalte werden auf Social-Media-Plattformen aus mehreren Gründen reguliert, schreiben die Autoren. Zum einen können Nutzer*innen nur einen winzigen Anteil der unzähligen Inhalte konsumieren. Deshalb haben Plattform ein wirtschaftliches Interesse daran, Nutzer*innen mit für sie interessantesten Inhalten zu versorgen. Zum anderen stellt sich aber auch die heikle Frage, inwiefern Plattformen demokratiefeindliche und illegale Inhalte unterdrücken sollten. Die Studienergebnisse sprechen dafür, dass Social-Media-Unternehmen Kontrolle über die Verbreitung von Fehlinformationen ausüben können. Diese Erkenntnis könnte für zukünftige Überlegungen und Entscheidungen von Social-Media-Unternehmen, Behörden, Politiker*innen und der breiten Öffentlichkeit aufschlussreich sein.

Die Ergebnisse stünden im Gegensatz zu denen einer Studie von David Broniatowski und Kolleg*innen1, die herausfanden, dass die Entfernung von impfgegnerischen Inhalten auf Facebook die allgemeine Interaktion mit Inhalten von Impfgegner*innen nicht verringerte, schreiben die Autoren. Eine mögliche Erklärung könnte ihnen zufolge sein, dass Deplatforming wirksamer ist als die Entfernung von Inhalten.

Einschränkungen: Die Studie zeigt, wie sich die Verbreitung von Falschinformationen durch die Sperrung der Konten geändert hat. Sie kann die Veränderung aber nicht eindeutig auf diese Intervention zurückführen.

McCabe, S.D., Ferrari, D., Green, J. et al. (2024) Post-January 6th deplatforming reduced the reach of misinformation on Twitter. Nature 630, 132–140. https://doi.org/10.1038/s41586-024-07524-8

Evaluation in der Wissenschaftskommunikation: ein vernachlässigtes Thema?

Das Feld der Wissenschaftskommunikation wächst und professionalisiert sich. Auch Fördermittelgeber fordern und unterstützen zunehmend Projekte in diesem Bereich. Was aber kommt am Ende dabei heraus? Werden die anvisierten Zielgruppen erreicht? Wird Wissen vermittelt und Interesse an Forschung geweckt? Welche langfristigen gesellschaftlichen Auswirkungen haben Wissenschaftskommunikationsformate? Um das herauszufinden, braucht es Evaluation. Sophia Charlotte Volk von der Universität Zürich hat öffentlich geförderte Wissenschaftskommunikationsprojekte in der Schweiz daraufhin untersucht, ob sie Evaluationen durchgeführt haben – und wenn ja: in welcher Form und mit welchen Ergebnissen.

Methode: Die Studie stützt sich auf einen Datensatz von 128 Wissenschaftskommunikationsprojekten, die zwischen 2012 bis 2022 vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) gefördert wurden. In einer quantitativen Inhaltsanalyse hat die Autorin jeweils drei Dokumente untersucht, die der SNF zur Verfügung gestellt hat: (a) Förderanträge, (b) abschließende Projektberichte (eigene Beschreibungen der Wissenschaftler*innen) und (c) Projektdaten (standardisierte Tabelle zu ausgewählten Projektergebnissen).

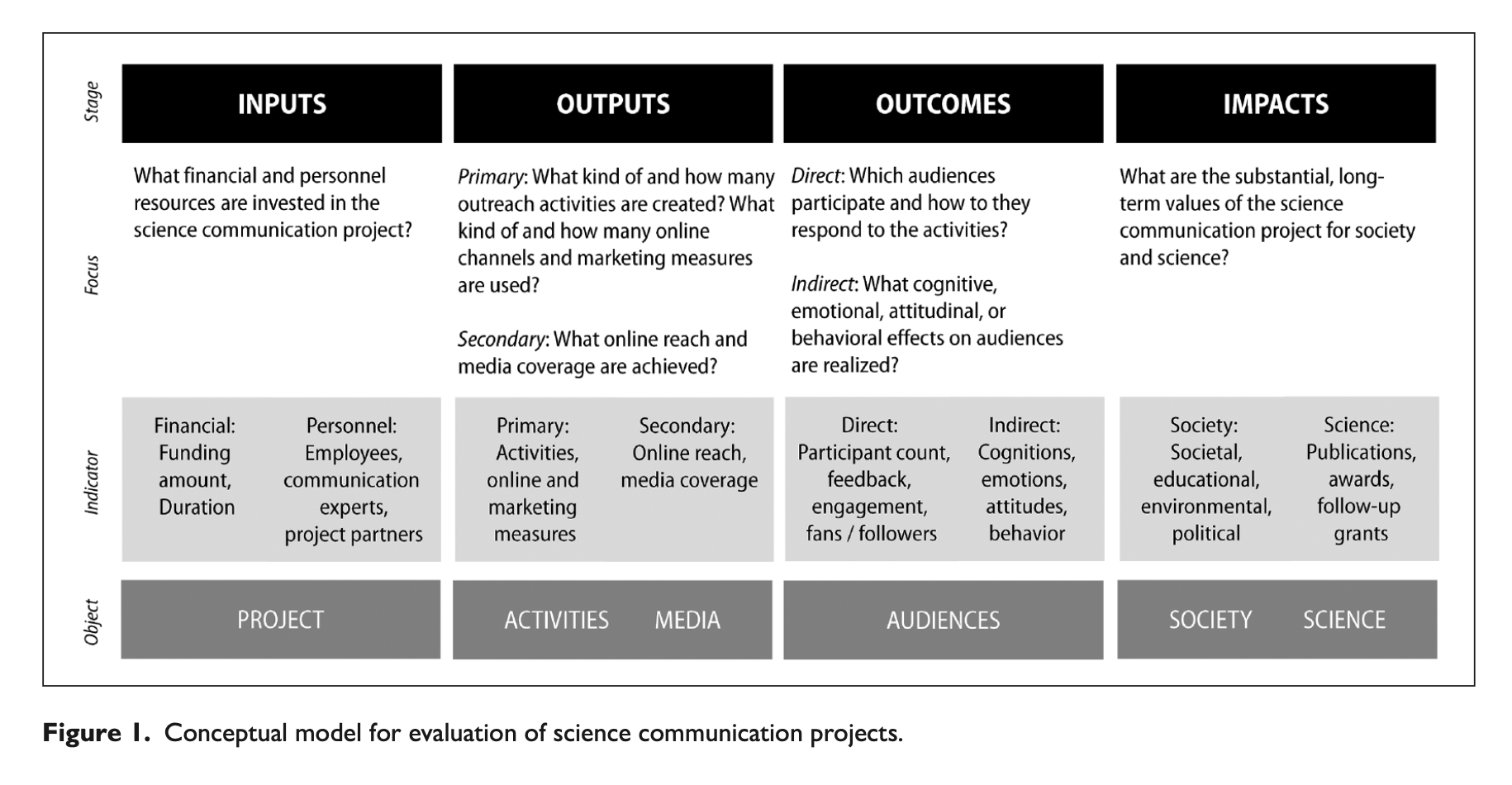

Das gesamte Material wurde jeweils von zwei studentischen Mitarbeiter*innen doppelt kodiert. Die Variablen, nach denen das Material aufgeschlüsselt wurde, leitete die Autorin aus der bisherigen wissenschaftlichen Literatur und ihren konzeptionellen Überlegungen ab. In Anlehnung an bestehende Evaluationsmodelle in der Wissenschaftskommunikation schlägt sie ein Modell vor, das empirische Evaluierungen von Wissenschaftskommunikationsprojekten entlang von vier Phasen leiten soll:

- Inputs umfassen die in die Wissenschaftskommunikation investierten Ressourcen – darunter personelle und finanzielle.

- Outputs können in intern generierte primäre Outputs und sekundäre Outputs unterschieden werden. Zu den primären gehören zum Beispiel die Art und Anzahl der Outreach-Aktivitäten wie Ausstellungen, Wissenschaftscafés oder die Art der Online-Kommunikation. Zu sekundären Outputs gehören die Medienberichterstattung und die Online-Reichweite.

- Outcomes umfassen die Auswirkungen der Wissenschaftskommunikation auf das Publikum und können in meist kurzfristige direkte Ergebnisse und meist mittelfristige indirekte Ergebnisse unterteilt werden. Direkte Ergebnisse umfassen zum Beispiel die Anzahl der Personen, die an Outreach-Aktivitäten teilnehmen, und ihre unmittelbare Reaktion. Indirekte Auswirkungen wären etwa, wenn Teilnehmende ein größeres Interesse an Forschung entwickelt oder ihre Meinung oder ihr Verhalten geändert haben.

- Impacts umfassen die langfristigen gesellschaftlichen Auswirkungen von Wissenschaftskommunikationsprojekten, die über die individuellen Teilnehmenden hinausgehen. Die Messung von Impacts ist komplex, da Auswirkungen oft verzögert sind und es schwierig ist, diese kausal auf die Wissenschaftskommunikationsmaßnahme zurückzuführen.

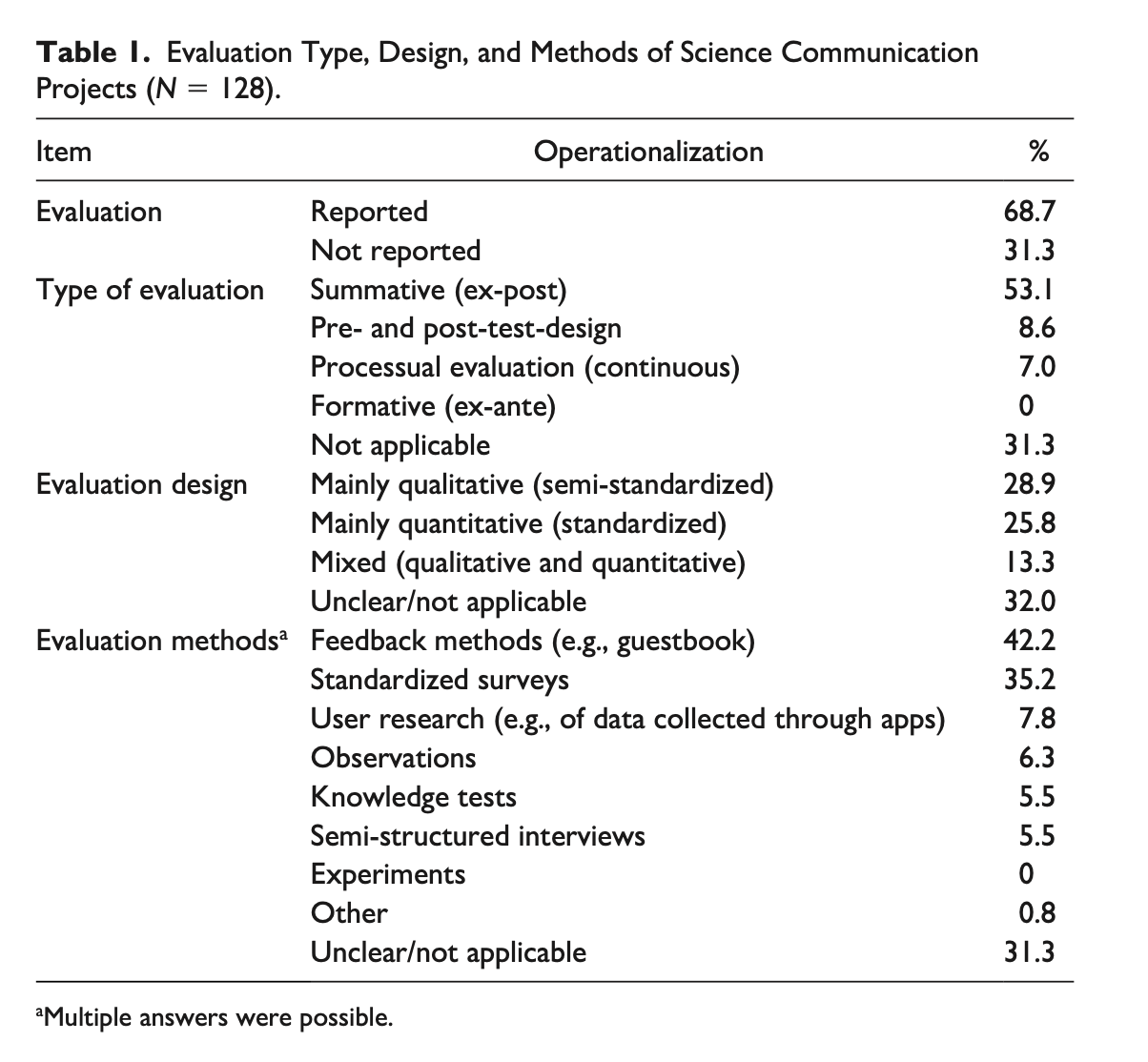

Ergebnisse: Fast alle Projekte wurden von den Zuwendungsempfänger*innen als erfolgreich bei der Erreichung der Ziele beschrieben. Häufig jedoch wurden diese Behauptungen nicht begründet, schreibt die Autorin. Denn knapp ein Drittel (31,3 Prozent) der Projekte habe gar keine Evaluierungen durchgeführt. 43 Prozent wählten eine einzige Methode zur Evaluation, 19,5 Prozent kombinierten zwei Methoden und acht Projekte drei oder mehr. Am häufigsten wurden Feedbackmethoden (42,2 Prozent) und standardisierte Umfragen (35,2 Prozent) verwendet, gefolgt von Nutzerforschung (7,8 Prozent). 28,9 Prozent verwendeten ein hauptsächlich qualitatives Evaluationsdesign, 25,8 Prozent ein hauptsächlich quantitatives. Meistens wurde am Ende des Projekts evaluiert (53,1 Prozent). In den meisten Projekten war nicht erkennbar, dass für die Evaluation ein bestimmtes Evaluationsmodell verwendet wurde.

Ein Drittel der Projekte (31 Prozent) berichtete, dass nicht alle geplanten Aktivitäten erfolgreich durchgeführt werden konnten. Die meisten Hindernisse standen im Zusammenhang mit Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie, aber auch Schwierigkeiten im Projektteam oder unrealistische Zielsetzungen wurden genannt.

Bei den sekundären Outputs konzentrierten sich die 128 Projekte darauf, die Medienberichterstattung zu erwähnen, die insgesamt sehr groß war.

Bezüglich der direkten Outcomes zeigen die Ergebnisse, dass die Projekte den Schwerpunkt auf Teilnehmendenzahlen und Feedback legen und weniger über unmittelbare Reaktionen oder Antworten auf Online-Inhalte berichten. Die meisten Geförderten berichteten, dass die Zielgruppen wie geplant erreicht wurden (77 Prozent), aber mindestens 8 Prozent gaben an, dass das Projekt bestimmte Zielgruppen nicht erfolgreich erreicht habe. Die häufigste Hauptzielgruppe war die breite Öffentlichkeit (45,3 Prozent), gefolgt von Studierenden oder jungen Menschen (39,1 Prozent). Die meisten Projekte lieferten eine Einschätzung des Feedbacks der Teilnehmenden (73 Prozent), das oft positiv war (68 Prozent). Fünf Prozent gaben zu, dass die Projekte auch negatives oder gemischtes Feedback erhalten hatten.

Bezüglich der indirekten Outcomes berichtete knapp die Hälfte der Projekte, dass die Wahrnehmung der Teilnehmer beeinflusst wurde (46,9 Prozent). Diese hätten beispielsweise ein gesteigertes Interesse am Thema entwickelt. Bei 42,2 Prozent der Projekte blieb unklar, ob die Wissenschaftskommunikationsaktivität eine Wirkung auf die Teilnehmenden hatte.

Insgesamt offenbart die Analyse einen Unterschied zwischen den Aussagen in den Abschlussberichten und in den Förderanträgen, in denen Wissenschaftler*innen mehr ergebnisbezogene Auswirkungen, beispielsweise auf das Interesse oder das Wissen der Teilnehmenden versprochen hatten, als letztendlich eintraten. Ein Viertel lieferte empirische Beweise für die angegeben Auswirkungen auf das Publikum (beispielsweise Wissenstests), während andere eher vage oder anekdotisch blieben (21,9 Prozent) oder überhaupt keine Beweise lieferten (11,7 Prozent). Einige Projekte berichteten auch von unbeabsichtigten negativen Auswirkungen: Beispielsweise lösten einige Aktivitäten Unbehagen aus.

Über langfristige, substanzielle Impacts wird selten berichtet. Allerdings hatten fast ein Drittel der Projektanträge langfristige Auswirkungen versprochen.

Schlussfolgerungen: Die Studie zeigt, dass die meisten Projekte zwar evaluiert wurden, weist aber auf einen Mangel an robusteren Evaluierungspraktiken hin. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Evaluierungen kaum an logischen Modellen orientieren und häufig nur die von den Teilnehmenden selbst berichteten Veränderungen in Wissen oder Einstellungen erfassen. Es dominieren Feedbackformulare oder standardisierte Umfragen und nur ein Viertel der Projekte kombiniert verschiedene Evaluierungsmethoden. Das aber wäre notwendig, um Ergebnisse in verschiedenen Phasen zu verfolgen, urteilt die Autorin. Damit bestätigten sich frühere Studienergebnisse, die darauf hinwiesen, dass die Evaluationspraxis in der Wissenschaftskommunikation noch relativ unausgereift sei. Die Projekte konzentrierten sich auf direkte Resultate wie Medienberichterstattung und Teilnehmendenzahl, aber übersähen häufig indirektere Auswirkungen auf Einstellungen, Emotionen oder Verhaltensweisen sowie langfristige Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Die meisten Projekte wurden als erfolgreich dargestellt, die Aussagen aber selten durch empirische Beweise untermauert. Möglicherweise würden Projektergebnisse gegenüber den Fördermittelgebern beschönigt, schreibt die Autorin.

Besonders überraschend sei, so die Autorin, dass die erzielten gesellschaftlichen Auswirkungen kaum erwähnt wurden. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass Aussagen über langfristige gesellschaftliche Auswirkungen noch nicht getroffen werden können, wenn der Projektbericht ansteht.

Einschränkungen: Es kann davon ausgegangen werden, dass Wissenschaftler*innen Interesse daran haben, ihre Projekte gegenüber den Geldgebern als wirkungsvoll und erfolgreich darzustellen. Da die Analyse auf Selbstauskünften beruht, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Ergebnisse möglicherweise als übertrieben positiv dargestellt wurden.

Volk, S. C. (2024) Assessing the Outputs, Outcomes, and Impacts of Science Communication: A Quantitative Content Analysis of 128 Science Communication Projects. Science Communication, 0(0). https://doi.org/10.1177/10755470241253858

Follow the Science? Wie stehen junge Umweltaktivist*innen zur Wissenschaft?

Fridays for Future (FFF) und anderen Klima- und Umweltbewegungen fordern häufig, dass Politiker*innen stärker auf die Wissenschaft hören sollten. Wie genau aber ist es um das Verhältnis von jungen Umweltschützer*innen und der Wissenschaft bestellt? Wie wirkt sich das auf ihr Selbstverständnis als Akteur*innen in der Klimakrise aus? Das hat Karin M. Gustafsson von der Örebro University in Schweden anhand von zwei Beispielen untersucht: der Social-Media-Kommunikation von Fridays for Future Schweden und Fältbiologerna („Feldbiolog*innen“), der größten und ältesten Jugendumweltschutzorganisation des Landes.

Methode: Die Forscherin untersuchte zwischen November 2019 und Oktober 2022 veröffentlichte Facebook-Posts der beiden Organisationen aus einer diskursanalytischen Perspektive. Die Posts enthielten Texte (darunter Berichte über Aktivitäten sowie Zitate von Personen oder aus Texten der Organisationen), Bilder und Videos. Die Forscherin konzentrierte sich auf Texte und Bilder. „Diskurs“ versteht sie als Kontext, in dem und durch den soziale Welt konstruiert wird. Die Facebook-Posts werden als Momentaufnahme des Diskurses betrachtet, mit denen soziale Positionen der Wissenschaft und der Jugendlichen selbst konstruiert werden. Auf diese Weise tragen sie zur Festigung des Verständnisses von Wissenschaft und der eigenen Beziehung zu ihr bei. Dabei wird einigen Akteur*innen Glaubwürdigkeit und Kategorie-Anspruch („category entitlement) zugesprochen. Das bedeutet, dass angenommen wird, dass sie auf einem bestimmten Gebiet Expert*innen sind und ihnen eine besondere Glaubwürdigkeit beigemessen wird.

Ergebnisse: Im Vergleich zu Fältbiologerna bezieht sich FFF Schweden in den Beiträgen nur selten auf einzelne Wissenschaftler*innen oder erklärt den Klimawandel. Wenn auf Forschungsergebnisse hingewiesen wird, dann auf eine Art und Weise, die bei den Leser*innen selbstverständlich ein Bewusstsein für die Klimakrise und wissenschaftliches Grundwissen voraussetzt. Diese Erwartungen an eine gemeinsame wissenschaftsbasierte Realität und das Vertrauen in die Wissenschaft fungieren laut der Forscherin als Ausgangspunkt für die Forderung, dass die politisch Verantwortlichen auf die Wissenschaft hören sollten.

Diese Strategie, die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft zu stärken, indem sie als „normales“ Verständnis der Realität vorausgesetzt wird, dass sie zum kollektiven Wissen beiträgt, ist auch bei Fältbiologerna zu beobachten. Dabei ist aber eine explizite Bezugnahme auf Forschungsergebnisse, einzelne Wissenschaftler*innen, Vorträge und Bildungsangebote wesentlich präsenter. Jugendlichen und anderen soll die Möglichkeit gegeben werden, ihr Wissen zu erweitern. Durch die explizite Nennung von Wissenschaftler*innen wird eine spezifische Subjektposition geschaffen: die von Lehrer*innen, die wichtiges und befähigendes Wissen vermitteln. In den Posts beider Organisationen nimmt die Wissenschaft eine herausragende Stellung ein. Das Wissen, das sie produziert, wird als die Wahrheit anerkannt.

Die Ergebnisse zeigen laut der Autorin, dass wissenschaftliches Wissen Ausgangspunkt für eine aktivistische und wissenschaftsfreundliche Positionierung der Jugend ist. Zweitens ist wissenschaftliches Wissen eine Quelle des Lernens und des Empowerments und schafft die Möglichkeit, dass sich Jugendliche als Wissensinhaber*innen und Wissensproduzent*innen positionieren. Bei FFF dominiert die Subjektpositionierung als Aktivist*innen. Die gibt es bei Fältbiologerna auch, aber hier spielt die Positionierung als Wissensträger*in und -produzent*in eine zentrale Rolle.

Schlussfolgerungen: Zusammengenommen tragen FFF Schweden und Fältbiologerna zur Bildung von zwei unterschiedlichen Subjektpositionen innerhalb der Akteurskategorie Wissenschaft bei: Die Wissenschaft wird erstens als Ausgangspunkt für das Eintreten von Maßnahmen zum Kampf gegen den Klimawandel gesehen. Zweitens wird sie als Quelle des Lernens und des Empowerments betrachtet. Beide Positionen stärken die Glaubwürdigkeit und den Kategorien-Anspruch der Wissenschaft.

Beide Organisationen tragen auch zur Schaffung zweier unterschiedlicher Subjektpositionen für Jugendliche bei: Einerseits sind sie Aktivist*innen und Verfechter*innen der Wissenschaft sowie zweitens Wissensträger*innen und -produzent*innen. Diese beiden Positionen schaffen Räume, in denen Jugendliche sich als aktive Subjekte begreifen können, die ihre eigene Identität als politische Akteur*innen entwickeln können. Es besteht keine Spannung zwischen Wissenschaft und Aktivismus. Vielmehr sei wissenschaftliches Wissen eine Voraussetzung für Aktivismus, schreibt die Autorin. Die Beziehung werde durch das Vertrauen der Jugendlichen in die Wissenschaft aufrechterhalten.

Es zeigt sich, dass der untersuchte Diskurs den Kategorien-Anspruch der Wissenschaft stärkt. Das ist nicht selbstverständlich. Zwar werde die Wissenschaft in der modernen Gesellschaft als einzigartig positionierte Akteurskategorie anerkannt, schreibt die Autorin. Allerdings ist die Position der Wissenschaft nicht in Stein gemeißelt, sondern wird immer wieder neu ausgehandelt und in Frage gestellt.

Einschränkungen: Die Studie untersucht zwar einen langen Zeitraum, aber insgesamt – vor allem bei Fridays for Future – nur eine begrenzte Anzahl von Aussagen, die sich auf Wissenschaft beziehen. Um noch tiefere Einblicke in das Verständnis von jungen Aktivist*innen von Wissenschaft und ihrer Beziehung zu ihr zu bekommen, wären möglicherweise Interviews und die Untersuchung weiterer Kanäle oder Veröffentlichungen aufschlussreich.

Gustafsson, K. M. (2024) Is science to be trusted? How environmentally active youths relate to science in social media. Public Understanding of Science, 0(0). https://doi.org/10.1177/09636625241249915

Mehr Aktuelles aus der Forschung

Wie gut „verkauft“ sich Wissenschaft in den sozialen Medien? Ein Forschungsteam um Kaija Biermann von der Technischen Universität Braunschweig hat die Twitter/X-Kommunikation von acht öffentlich präsenten Wissenschaftler*innen in der Coronapandemie untersucht. Deren Tweets enthielten häufiger wissenschaftliche Evidenz, die Reaktionen darauf mehr anekdotische Evidenz. Die Ergebnisse der Studie sprechen dafür, dass Tweets häufiger geteilt wurden, wenn sie wissenschaftliche Evidenz enthielten.

Wichtig für die Wahrnehmung von Informationen ist auch das Thema Vertrauen. Ein Team um Ben Seyd von der University of Kent hat anhand früherer Studien untersucht, wie sich Eigenschaften von Wissenschaftler*innen darauf auswirken, wie sehr Menschen ihnen vertrauen. Es zeigt sich, dass die Wahrnehmung wissenschaftlicher Kompetenz eine wichtige Rolle spielt, aber auch auf der Bewertung von Wohlwollen und Integrität beruht. Das Vertrauen ist größer, wenn angenommen wird, dass die Wissenschaftler*innen ein gewisses Verständnis und Einfühlungsvermögen für die breitere Bevölkerung mitbringen.

Hat die Pandemie uns impfmüde gemacht? Ein Forschungsteam hat im Herbst vergangenen Jahres 23.000 Menschen in 23 Ländern zu Themen rund um Covid-19, Routine-Impfungen und Vertrauen in Informationsquellen befragt. Während sich im Jahr 2022 noch fast 88 Prozent der Befragten vorhatten, sich erneut gegen Corona impfen zu lassen, beabsichtigten dies 2023 nur noch knapp 72 Prozent. Knapp 61 Prozent gaben an, dass sie sich nach den Erfahrungen der Pandemie eher gegen andere Krankheiten impfen lassen würden. Rund 23 Prozent sagten hingegen, ihre Impfbereitschaft habe seitdem abgenommen. Die Forscher*innen betonen, dass Impfskepsis nach wie vor eine Herausforderung für das Gesundheitswesen sei. Sie fordern deshalb gezielte und kulturell sensible Kommunikationsmaßnahmen.

Ein Baustein gelungener Kommunikation ist Verständlichkeit. Deshalb setzen einige Fachzeitschriften auf Zusammenfassungen wissenschaftlicher Artikel in einfacher Sprache. Ju Wen und Lan Yi vom Chengdu Jincheng College haben diese Kurzfassungen aus der Public Library of Science (PLoS) auf ihre Lesbarkeit und den Gebrauch von Fachsprache untersucht. Dazu erfassten sie unter anderem automatisiert die Länge von Worten und Sätzen. Es zeigte sich, dass die Zusammenfassungen in einfacher Sprache tatsächlich weniger Fachsprache enthielten und leichter lesbar waren als wissenschaftliche Summaries. Sie seien aber immer noch schwerer, als bei Texten für die allgemeine Öffentlichkeit empfohlen wird, schreiben die Autor*innen.