„Warum überwiegen in Filmen zu künstlicher Intelligenz dystopische Zukunftsbilder?“ Das fragte eine Schülerin im Livechat-Format „I’m a Scientist“* in der Themenrunde „KI im Film“. Adressiert wurde die Frage an Josefine Honke, Medien- und Kulturwissenschaftlerin und Doktorandin am Fachbereich Literaturwissenschaften der Exzellenzuniversität Konstanz. Im Interview erklärt sie, welche Chancen dystopische Erzählungen bergen.

„Dystopien tragen einen Moment von Hoffnung und Positivität in sich“

Frau Honke, Sie haben sich im Livechat-Format „I’m a Scientist“* mit Schüler*innen über Ihre Forschung ausgetauscht. Eine Schülerin fragte, warum in Filmen zu KI dystopische Zukunftsbilder überwiegen. Warum gibt es überhaupt Dystopien?

Dystopien bieten Menschen eine Möglichkeit, sich an ihren Fragen abzuarbeiten. Sie wirken wie ein Spiegel oder ein Brennglas auf die aktuellen Gesellschaften, indem sie ermöglichen, aktuelle Sachverhalte einen Schritt weiter zu denken und zu fragen, worin eine Entwicklung münden könnte. Man kann es auch vergleichen mit Vorhersagen von vermeintlichen Wahrsager*innen: Es wird so getan, als spreche man über die Zukunft; tatsächlich sprechen wir über Beobachtungen aus der Gegenwart. Dystopien bergen dabei die ganz großen Fragen. Was bedeutet es, Mensch zu sein? Was macht die Menschen aus? Und sind Menschen überhaupt besonders? Dabei sind Dystopien kein neues Phänomen, bereits „Gullivers Reisen“ kann als Dystopie gelesen werden.

Was sind die Unsicherheiten oder Diskurse, die Utopien zu einer Dystopie werden lassen?

Ein wiederkehrendes Motiv, das in Utopie und Dystopie verhandelt wird, ist technischer Fortschritt. Einerseits wird es für Lai*innen immer schwieriger, Technologien nachzuvollziehen, da die Spezialisierung voranschreitet. Das führt zu Unsicherheit und einem Gefühl der Ohnmacht, das in Dystopien Ausdruck findet. Andererseits haben technische Entwicklungen, die mit Hoffnungen und dem Versprechen nach einer besseren Zukunft verbunden sind, oft auch Negatives in der Welt bewirkt. Das haben Künstler*innen im 20. Jahrhundert zum Beispiel mit Blick auf die Atomtechnik erlebt und dann in Dystopien verarbeitet.

Man muss aber auch die Frage stellen, was einen Stoff erzählerisch attraktiv macht. Etwa ein Happy End: sich vorzustellen, alle sind glücklich und alles ist gelöst? Oder ist es spannender, über die großen Herausforderungen unserer Zeit und der Menschheit nachzudenken? Worst-Case-Szenarien zu entwerfen und zu fragen: „Was bringt uns weiter?“ Ich glaube, dass Dystopien Utopien abgelöst haben. Sie tragen einen Moment von Hoffnung und Positivität in sich.

Würden Sie also sagen, dass Dystopien produktiv sind?

Absolut. Es geht nicht darum, nur schwarzmalerische Angst-Szenarien zu bauen. Bedarf es nicht dystopischer Szenarien, auf denen Utopien überhaupt erst gebaut werden können? Dystopien können wie ein Spiegelschild des Perseus gegen den versteinernden Blick der Medusa funktionieren. Das Spiegelbild bietet uns in seiner Verzerrung Schutz und erlaubt eine Annäherung.

Das ist vergleichbar mit dem Diskurs um Positive News. Der Diskurs beschäftigt sich mit der Frage, was die Fokussierung auf „schlechte“ Nachrichten im Journalismus mit den Rezipient*innen macht. Inwieweit er sie ermüdet und den Rezipient*innen Hoffnung nimmt. Wenn man aber davon ausgeht, dass die Leser*innen sich aktiv mit den Nachrichten auseinandersetzen, bergen auch scheinbar schlechte Nachrichten Potential. Die Leser*innen können auf ihnen aufbauen und sich fragen: „Was können wir daraus lernen? Wie können wir gegensteuern? Was sind wichtige Rahmenbedingungen, die wir schaffen wollen?“ Das Produktive schwingt in der Verhandlung des Negativen mit.

Gibt es eine gemeinsame Erinnerungskultur im Sinne einer Populärkultur, auf die sich alle beziehen können?

Wir sind stark geprägt von der Kultur, aus der wir kommen. Ich würde im Plural von Erinnerungskulturen sprechen. Für spezifische Kulturkreise gibt es sicherlich Ähnlichkeiten, auf die „Master-Narrative“ abzielen und die uns prägen. Unser Eindruck einer globalen Erinnerungskultur ist allerdings vom Westen geprägt. Wir müssen bei Erinnerungskulturen neben Eurozentrismus auch einzelne Nationen mitdenken. Nationale Grenzen bestimmen beispielsweise Feiertage und offizielle Gedenkfeiern mit. Sprich, es geht über die Medien hinaus und spiegelt sich auch in Praktiken. Und in Erzählungen, die sich bündeln und dann doch Ähnlichkeiten wiederfinden lassen. Die Erinnerungen von Menschen ändern sich beispielsweise durch Filmkonsum. Und unsere Erinnerungen prägen wiederum Erzählungen: Was gesagt werden kann, wie wir Sprachbilder etablieren.

Welche Rolle spielen dabei Erzählmuster wie die Held*innenreise?

Die Held*innenreise ist weiterhin ein Muster, das vorherrscht. Dem begegnen wir in Filmen, denken wir zum Beispiel an „I Robot“ oder „Wall-E“, oder auch im Computerspiel. Hier sind die Spieler*innen selbst Protagonist*innen, die sich weiterentwickeln. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns in dem ganzen Bereich in Marktlogiken bewegen und es um möglichst große Gewinnmargen geht. Ich spreche jetzt viel von den Blockbustern, dabei gibt es auch Kulturprojekte, die versuchen, den Erzählweisen entgegenzuwirken und neue Muster zu schaffen.

Die Erzähllogiken werden zum Beispiel durch Filmschnitt oder -Musik etabliert. Und auf diese Muster sind wir angewiesen. Wie würden wir sonst Genres beschreiben? Menschen brauchen in den Medien immer Orientierung; und suchen diese Orientierung ja umgekehrt auch durch Medien. Die Welt ist komplex und vielseitig, daher hilft es, Darstellungsweisen zu finden, um mit dieser Komplexität umzugehen. Ohne diese Reduktion ist alles einfach nur verwirrend; und wir können keinen Sinn stiften. Und das ist für uns ein ganz grundlegendes Bedürfnis: Menschen sind sinnstiftende Wesen. Wir fragen uns: Wie finden wir Bedeutung im Leben, in der Gesellschaft, in der Welt, die wir geschaffen haben?

Denken wir also in Geschichten?

Als Literatur- und Medienwissenschaftler*in würde ich sagen: Ja. Es gibt sogar die These der Menschen als „Storytelling-Animal“, die davon ausgeht, dass das Geschichtenerzählen uns als Menschen definiert. Das sehen sicherlich nicht alle Kolleg*innen aus anderen Fachrichtungen genauso. Psycholog*innen würden eventuell eher mit Blick auf Mustererkennung argumentieren. Es ist spannend, darüber mit Menschen unterschiedlicher Fachrichtungen zu sprechen.

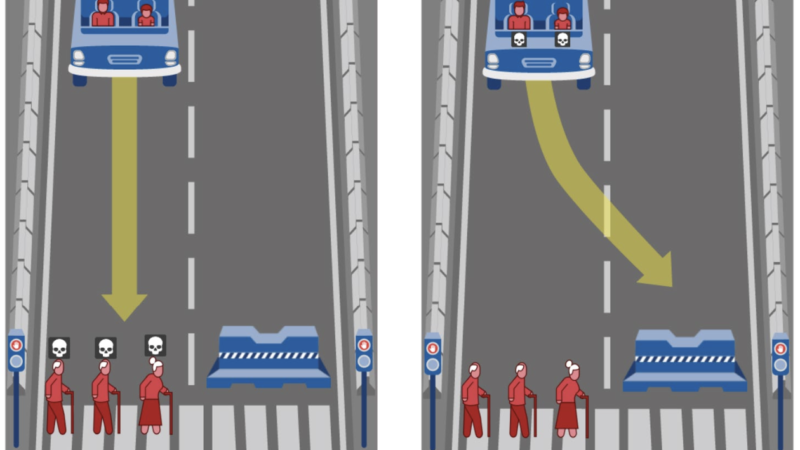

Künstliche Intelligenz ist kaum greifbar und Stockphotos mit „Datenautobahnen“ sind als Motiv schnell abgenutzt. Inwieweit schaffen Dystopien und ihre Bilder überhaupt erst die Möglichkeit, über künstliche Intelligenz zu sprechen und miteinander in einen Diskurs zu treten?

Ich glaube, die Bilder braucht es. Daher finden wir eine Kontinuität in der Bildsprache vor, wie zum Beispiel die Bindung von KI an Roboterfiguren. Die finden wir stark in der filmischen Darstellung, in Computerspielen oder Graphic Novels und es werden häufig Bezüge untereinander hergestellt. Das sind Metaphern, das sind Bilder, das sind Sprachfiguren, die wir nutzen, um uns Diskursen anzunähern. Häufig sind es menschliche Figuren, und selbst wenn es keine Roboterfigur ist, gibt es stattdessen ein rotes Auge in einem Raumschiff.

Es sind Elemente, die Software greifbar und sichtbar machen. Sie fungieren dabei wie ein Spiegelkabinett: Es gibt unterschiedliche Spiegel, die einen zoomen an einen bestimmten Aspekt heran, andere drehen den Blick zur Seite. Dadurch nehmen wir unterschiedliche Blickwinkel ein, unsere Aufmerksamkeit wird auf bestimmte Details gelenkt. Ein Spiegel kann allerdings nicht die Wirklichkeit zeigen, sondern zeigt stets ein verzerrtes Abbild. Außerdem muss man fragen, ob es tatsächlich um KI und Gefahren der KI geht, oder um ganz andere Sachen, die vor diesem Spiegel der KI ausgehandelt werden.

Glauben Sie, dass Rezipient*innen durch die Beschäftigung mit Dystopien über KI weiteres Interesse an KI-Forschung entwickeln?

Die Inhalte der Dystopien sind häufig weit entfernt von dem, was KI-Forschende tatsächlich untersuchen. Das führt dazu, dass viel Erklärarbeit darüber geleistet werden muss, was nicht gemacht wird, was nicht existiert. Das zeigte sich auch bei vielen Fragen der Schüler*innen bei „I’m a Scientist“*. Zunächst muss geklärt werden, dass es dieses noch nicht gibt, jenes so nicht funktionieren würde. Wir wissen gar nicht, wie Batterien in einem Terminator funktionieren sollten. Und die Menschen fragen aber schon: Kann KI Menschen töten? Da sind wir schon einen Schritt zu weit. Die Rezipient*innen denken dann an das dystopische Narrativ und sind nicht in der Lage, selbstständig den Schritt zurück zu machen.

An dieser Stelle muss medienpädagogische Arbeit ansetzen, um Medienkompetenz zu stärken: Befähigen zum Nachdenken über Filme, statt einfach die Narrative zu übernehmen. Sprich, es braucht weitere Schritte, um zur tatsächlichen Forschung zu kommen. Filme sind aber ein toller Einstieg für die Wissenschaftskommunikation. Sie sind im Alltag der Menschen verankert und bieten Anknüpfungspunkte. Menschen fühlen sich hier sicher, während sie im Bereich der Wissenschaft häufig den Eindruck haben, nicht mitreden zu können. Wissenschaftskommunikation muss also umgekehrt auch stärker Teil des Alltags werden.

* Wissenschaft im Dialog ist einer der Träger des Portals Wissenschaftskommunikation.de.