Sollte man die Unsicherheit, die wissenschaftlichen Erkenntnissen zu eigen ist, offen kommunizieren? Die Psychologin Anne Marthe van der Bles hat das kürzlich empirisch untersucht. Ihr Fazit: Unwägbarkeiten zu benennen, beeinträchtigt das Vertrauen der Bevölkerung in Wissenschaft nicht.

Warum es nicht schadet, über Unsicherheit zu sprechen

Frau van der Bles, sie haben sich kürzlich in einer Studie damit befasst, wie sich die Erwähnung von wissenschaftlicher Unsicherheit auf das Vertrauen in Forschende und in Zahlen auswirkt. Wie sind Sie bei dieser Untersuchung vorgegangen?

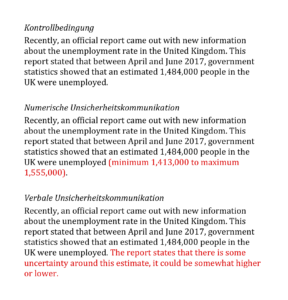

Wir haben in einer Reihe von Experimenten den Teilnehmenden eine Zahl vorgelegt, beispielsweise die Höhe der Netto-Zuwanderung in das Vereinigte Königreich, die britische Arbeitslosenstatistik oder die Menge der frei lebenden Tiger in Indien. Jede Zahl stand in einem kurzen Informationstext, ähnlich einer Zeitungsmeldung. Dabei wurde sie entweder „pur“ präsentiert oder es wurde auf eine von zwei Arten darauf hingewiesen, dass Unsicherheit besteht: Bei der numerischen Unsicherheit stand zusätzlich zur Zahl im Text noch eine Spannbreite mit einem minimalen und einem maximalen Wert. Bei der Bedingung mit verbaler Unsicherheit gab es die Ergänzung, dass es sich um eine Schätzung handle und der wahre Wert auch etwas höher oder niedriger liegen könnte. Anschließend sollten die Teilnehmenden unter anderem angeben, für wie unsicher sie die genannte Zahl hielten und wie sehr sie der Quelle vertrauen.

Was waren die Ergebnisse?

Wenn eine Zahl als unsicher kommuniziert wurde, korrigierten die Versuchspersonen ihre Einschätzung über die Verlässlichkeit dieser Zahl nach unten – aber nur leicht. Der Effekt war bei verbal ausgedrückter Unsicherheit größer als bei der numerischen Variante. Doch obwohl sich die Teilnehmenden etwas weniger auf die Zahl als solche verließen, litt darunter nicht ihr Vertrauen in die Quelle, die diese Zahl laut Text bereitgestellt hatte. In der numerischen Beschreibung von Unsicherheit war kein solcher Effekt sichtbar, und bei der verbalen Benennung von Unsicherheit war er schwach ausgeprägt. Das bedeutet, die Probandinnen und Probanden haben durchaus differenziert geurteilt, anstatt als unsicher gekennzeichnete Informationen für komplett wertlos zu halten.

Wie erklären Sie sich, dass Unsicherheit in Form einer Spannbreite einen geringeren Einfluss auf die Versuchspersonen hatte als verbal ausgedrückte Unsicherheit?

Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Formulierungen wie „etwas höher“ oder „etwas niedriger“ werden sehr unterschiedlich verstanden, so dass manche Versuchspersonen sie einfach stärker im Sinne von Unsicherheit interpretiert haben könnten, als es intendiert war. Es ist auch plausibel, dass Ausdrücke wie „es handelt sich um eine Schätzung“ beim Publikum den Eindruck erwecken, das Ergebnis sei weniger wissenschaftlich belastbar; während eine Spannbreite von Zahlen wissenschaftlicher wirkt. Eine andere Erklärung ist, dass Menschen numerischen Informationen tendenziell weniger Aufmerksamkeit schenken als Wörtern, weil viele sich eher ungern mit Zahlen auseinandersetzen. Das könnte dazu führen, dass sie eine in Zahlen angegebene Spannbreite ein Stück weit „überlesen“, oder dass ihnen die Bedeutung der Unsicherheit auf diese Weise weniger klar wird.

Das kann man so noch nicht abschließend sagen. Wir hatten auch eine Kontrollfrage eingebaut, in der die Versuchspersonen sich an die Zahl, die im Text genannt wurde, erinnern sollten. Für die Bedingungen mit numerisch ausgedrückter Unsicherheit gaben bei dieser Frage viele Teilnehmende an, dass es sich um eine Spanne gehandelt hatte. Das spricht zumindest dafür, dass sie diese Information nicht komplett ausgeblendet haben. Es könnte dennoch sein, dass ein verbaler Hinweis der sicherere Weg ist, wenn man explizit auf die Unsicherheit von Zahlen hinweisen möchte. Hier ist aber noch mehr Forschung nötig.

Wie kamen Sie dazu, diese Studie zu planen?

Vor rund einem Jahr habe ich gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen in einer Literaturübersicht viele der bisherigen Studien zum Thema ausgewertet. Dabei fiel uns auf, dass die meiste Literatur sich auf „aleatorische“ Unsicherheit bezieht: Diese entsteht daraus, dass man weder Zufälle einplanen noch in die Zukunft blicken kann. Es gab aber nur wenige Arbeiten zur sogenannten „epistemischen“ Unsicherheit, die sich auf aktuell bestehende Erkenntnisse bezieht. Dabei sind diese ja auch immer unsicher, weil beispielsweise die Datengrundlage nie perfekt sein kann und es meistens verschiedene mögliche Arten der Auswertung gibt. Diese epistemische Unsicherheit ist ein inhärenter Bestandteil jeden wissenschaftlichen Wissens, es gibt zu ihrer Kommunikation aber bislang kaum Forschung. Diese Lücke wollten wir mit unserer Untersuchung schließen. Daneben wollten wir aufschreiben, was es alles praktisch in der Kommunikation von Unsicherheit zu berücksichtigen gilt. Also: Mit welcher Art von Unsicherheit hat man es eigentlich zu tun, an welche Zielgruppe wendet man sich und was möchte man mit der Kommunikation erreichen?

Liefert man, wenn man Unsicherheiten offen benennt, nicht gewissermaßen Munition an die Gegner von bestimmten Forschungszweigen?

Grundsätzlich besteht diese Gefahr natürlich. Man sieht ja beispielsweise, wie Unsicherheiten in der Klimaforschung von interessierten Seiten strategisch ausgenutzt werden. In unserer empirischen Studie jedoch spielten die politischen Einstellungen der Versuchspersonen keine so große Rolle. Zwar schenkten beispielsweise Menschen, die Migration grundsätzlich negativ gegenüberstehen, sowohl der offiziellen Einwanderungszahl als auch der Zuwanderungsbehörde weniger Vertrauen. Es spielte aber keine zusätzliche Rolle, ob die Zahl noch einmal explizit als unsicher dargestellt wurde. Das heißt, negativ eingestellte Personen wurden durch den Ausdruck von Unsicherheit nicht noch negativer, als sie es ohnehin schon waren.

Was bedeuten Ihre Erkenntnisse für die Wissenschaftskommunikation?

Wir haben oft aus der Wisskomm-Community die Befürchtung gehört, dass man Vertrauen verspiele, wenn man Unsicherheit kommuniziert. Unsere Ergebnisse sprechen insgesamt jedoch klar gegen diese Annahme. Einzelne Zahlen werden dadurch als weniger belastbar wahrgenommen, es leidet aber nicht die generelle Vertrauenswürdigkeit des Absenders.

Würden Sie es bereits als eine evidenzbasierte Empfehlung bezeichnen, dass man Unsicherheit stets mitkommunizieren sollte?

Ich bin da grundsätzlich auf der vorsichtigen Seite: Es gibt vieles, was wir über dieses Thema noch nicht wissen. Zum Beispiel, welche Rolle der Kontext, die Zielgruppe und das konkrete Forschungsthema spielen. Unterschiedliche Themen sind ja mehr der weniger relevant für den Alltag der Menschen und wecken andere Emotionen. Es gibt aber nach dem derzeitigen Stand der Forschung zumindest keinen Grund, nicht über Unsicherheit zu kommunizieren. Dafür spricht hingegen, dass man dem Publikum ein vollständigeres Bild von wissenschaftlichen Erkenntnissen liefert und eine bedeutsame Information nicht einfach unter den Tisch fallen lässt.

Ganz aktuell sehe ich dafür in den Niederlanden viele positive Beispiele im Zuge der Kommunikation über Covid-19. Forschende arbeiten mit atemberaubender Geschwindigkeit daran, mehr über das Virus herauszufinden, aber vieles ist eben noch ungeklärt. Und das wird nach meinem Eindruck gut vermittelt, etwa wenn es darum geht, warum die Regierung bestimmte Entscheidungen trifft oder eben noch nicht treffen kann. Das ist eine aufrichtige Form von Kommunikation.

Überrascht Sie als jemand, der über dieses Thema forscht, wie gut die Menschen in der aktuellen Krise offenbar mit der massiven Unsicherheit klarkommen?

Man könnte sagen, ich bin positiv überrascht. Unsere Forschung zeigt zwar, dass Menschen rational mit Unsicherheit umgehen können. Aber die Themen in unserer Untersuchung hatten nicht diese persönliche, emotionale Dimension wie die Bedrohung durch das Coronavirus. Hier gibt es zudem noch beide Arten von Unsicherheit: Sowohl Unsicherheit in Bezug auf den aktuellen Erkenntnisstand – wie viele Tote sind auf das neue Virus zurückzuführen, wie hoch ist aktuell die Ansteckungsrate und so weiter – als auch auf die weitere Entwicklung in der Zukunft. Daher war es für mich nicht unbedingt absehbar, dass doch viele Menschen in dieser Situation, in der wissenschaftliche Unsicherheit eine so große Bedeutung für ihren Alltag hat, ebenfalls damit klarzukommen scheinen.

Haben Sie noch einen praktischen Ratschlag für die Kommunikation von Unsicherheit?

Was mir wichtig ist: Limitationen und Unsicherheiten zu benennen, die zum wissenschaftlichen Arbeiten dazugehören, heißt nicht, dass man alles in Frage stellt. Es bedeutet auch nicht, sagen zu müssen: „Wir wissen eigentlich nichts Genaues“. Man darf und sollte ruhig selbstbewusst über seine wissenschaftlichen Erkenntnisse sprechen, auch wenn man Spannbreiten angibt oder auf vorläufige Ergebnisse hinweist.