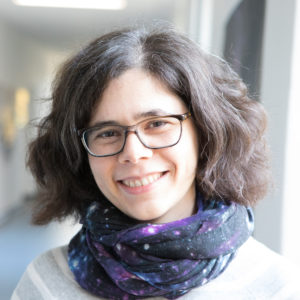

Victoria Grinberg, Astrophysikerin an der Universität Tübingen, hat schon immer gerne Zeit in die Kommunikation ihrer Arbeit investiert; auch wenn es oft eine Zusatzbelastung bedeutet. Über ihre Anfänge, Motivation und mögliche Anreizsysteme für die Wissenschaftskommunikation spricht sie im Interview.

„Ohne Spaß funktioniert es nicht“

Frau Grinberg, was motiviert Sie dazu, neben der alltäglichen Arbeit auch noch Wissenschaftskommunikation zu betreiben?

Zum einen bekomme ich dabei emotional viel zurück. In meinem Job sitzt man viel vor dem Rechner und versucht, Probleme zu lösen. Da tut es gut, sich mit Leuten zu unterhalten, die mich an das große Ganze erinnern und mir klarmachen: Warum mache ich das eigentlich? Meine Arbeit klingt sehr theoretisch. Ich beobachte Sterne, irgendwo sehr weit weg, und versuche, das Universum zu verstehen. Ein bisschen klingt es wie Science Fiction (lacht). Den Eindruck zu haben, dass das andere auch interessiert, bringt mir wirklich viel. Das ist sozusagen der „selbstsüchtige“ Grund.

Zum anderen habe ich das Gefühl, es ist in gewisser Weise eine Verpflichtung. Schließlich ist es ja tatsächlich die Gesellschaft, die diese Forschung mitträgt, finanziert und letztendlich auch entscheidet, dass sie wichtig ist. Das heißt, ich will da auch etwas zurückgeben.

Vielleicht gibt es noch eine kleine dritte Sache: Ich habe als Kind schon gerne Science-Fiction und Texte über das Universum gelesen. Das meiste davon war von Männern geschrieben. Auch wenn ich mal einen Vortrag gehört habe, dann waren die Vortragenden aus der Kategorie „alte weiße Männer“. Ich bin eine Frau mit Migrationshintergrund und finde es gut, wenn mal eine andere Person auf der Bühne steht und über Physik redet.

Wie sind Sie überhaupt zur Wissenschaftskommunikation gekommen?

Ich habe das einfach schon immer gerne gemacht. Während meiner Doktorarbeit an der Dr. Karl Remeis-Sternwarte in Bamberg habe ich einen Kurs an der Volkshochschule geleitet und auch mal Vorträge an Tagen der offenen Tür gehalten. Da fiel mir auf, das liegt mir. Deshalb habe ich angefangen, mich nach weiteren Möglichkeiten umzuschauen. Ich habe beispielsweise eine Schülerakademie geleitet und mit Studienkompass zusammengearbeitet, einer Organisation, die Jugendlichen aus Familien ohne akademischen Hintergrund die Aufnahme eines Studiums erleichtern will. Als ich in den USA war, habe ich auch immer wieder die Gelegenheit zur Wissenschaftskommunikation gesucht und zum Beispiel bei einem Wissenschaftsfestival mitgemacht.

Unter dem Hashtag #Astrophysikerinnen twittern Sie regelmäßig über Frauen in Ihrem Forschungsfeld. Was hat dazu den Anstoß gegeben?

Es gab bei Twitter eine Unterhaltung darüber, dass es in Deutschland vor allem Männer sind, die zu Themen der Astrophysik publizieren und als Experten gelten. Und wie das bei Twitter so läuft, fiel bald die Bemerkung: „Tja, Frauen gibt es da halt in dem Bereich nicht.“ Das hat mich genug aufgeregt, dass ich angefangen habe, meine eigene Liste zusammenzustellen. Mittlerweile sind wir bei 150 deutschsprachigen Astrophysikerinnen und ich bin zuversichtlich, dass ich noch auf mindestens 250 komme. Viele davon sind Frauen, die ich vorher selbst noch nicht gekannt habe, weil sie außerhalb meines spezifischen Feldes arbeiten. Also: Astrophysikerinnen gibt es! Ich habe damals nicht auf den Tweet geantwortet, weil ich mich ungern bei Twitter auf Trolle einlasse. Aber dieser Troll hat auf jeden Fall die Idee gestartet.

Welche Rolle spielt Twitter für Ihre Wissenschaftskommunikation?

Wenn ich an meine Wissenschaftskommunikation denke, dann denke ich als erstes an meine Vorträge. Auf Twitter besteht meine Leserschaft eher aus Kolleginnen und Kollegen oder Leuten, die sowieso schon an Astrophysik interessiert sind. Ich nutze den Dienst vielmehr als eine Art Notizbuch für mich selbst.

Das Spannende an Twitter ist, dass es die Möglichkeit bietet, Leute zu erreichen, die man sonst überhaupt nicht erreichen würde. Es ist ein bisschen, wie sich in die Einkaufsstraße zu stellen und etwas zu erzählen. Für viele ist damit der Sprung in das Thema viel leichter. Vor einem halben Jahr habe ich bei Real Scientists DE mitgemacht. Das war sehr cool, weil ich damit Menschen erreichen konnte, die erstmal kein intrinsisches Interesse an meinem Forschungsfeld haben, aber trotzdem einfach mal zuhören – und wer weiß, vielleicht finden sie es am Ende wirklich spannend.

Wie integrieren Sie die Wissenschaftskommunikation in Ihren Arbeitsalltag?

So wirklich im Alltag integriert ist sie eigentlich nicht. Letztendlich ist sie eine Zusatzbelastung. Mein Institut ist insofern eine Hilfe, als dass ich zum Beispiel Vorträge als Dienstreise behandeln kann. So fallen sie in die Dienstzeit und ich muss keinen Urlaub dafür nehmen. Aber davon abgesehen ist es nicht Teil von meinem Job.

Sie sehen es nicht als Ihren Job, aber trotzdem als Ihre Verantwortung?

Genau! Wer sich die Jobbeschreibung eines Wissenschaftlers anschaut, sieht sofort, dass Kommunikation zurzeit nicht dazuzählt. Und mein Eindruck ist auch, dass es nicht immer ganz so sehr geschätzt wird, wenn man diese zusätzliche Belastung auf sich nimmt. So ein Vortrag kostet Zeit. Ein Tweet kann schnell gehen, aber manchmal auch viel Zeit fressen. Wenn man einen Twitterthread aus 20 Beiträgen vorbereitet, wie ich es für Real Scientists gemacht habe, dauert das gerne mal anderthalb Stunden. Das schreibt man nicht eben runter. Zugegeben, ich bin ja auch dafür nicht trainiert. Ich habe nicht Kommunikation studiert, sondern mache es aus dem Bauch heraus. Das heißt, es dauert länger und ist sicher auch nicht immer ideal (lacht).

Finden Sie, das akademische System sollte die eigenständige Kommunikation durch die Forschenden unterstützen?

Ich denke schon, ja. Es sollte keine unbedingte Voraussetzung sein, denn es gibt Forschende, die das einfach nicht können und trotzdem super in ihrem Job sind. Aber es wäre schön, wenn diese Dinge mitberücksichtigt würden. In einige Vorträge gehen mehrere Tage Arbeit rein. Die Zeit könnte ich ja auch in meine Forschung investieren. Ich würde mich freuen, wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber diesen Aufwand in irgendeiner Form wertschätzen. Wie man das systematisch angeht, ist aber noch eine schwierige Frage. Dafür kenne ich das deutsche System noch nicht gut genug.

Gibt es im amerikanischen System schon mehr Anreize in dem Bereich?

Ich habe schon das Gefühl, dass die USA in der Hinsicht sehr fortschrittlich sind. Einrichtungen wie das MIT haben wirklich sehr gute Presseabteilungen, die dafür sorgen, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer wieder Interviews geben. Solche Dinge spielen dann auch eine Rolle bei der Vergabe von Professuren. Bewerbungsprozesse sind ein Punkt, an dem Wissenschaftskommunikation eine größere Rolle spielen könnte. Wenn man sich in Deutschland bewirbt, beispielsweise um Stellen oder Stipendien, dann füllt man Formulare aus, die teilweise gar nicht die Möglichkeit geben, seine Erfahrung in der Wissenschaftskommunikation zu zeigen. Hier ließe sich ja leicht ergänzen: „Was haben Sie denn in diesem Bereich schon gemacht?“

Welche Tipps würden Sie denn jungen Forschenden in Sachen Wissenschaftskommunikation mitgeben?

Es ist wichtig, etwas zu finden, was einem selbst Spaß macht. Wenn mir Twitter nicht auch persönlich Spaß machen würde, würde ich es nicht für diesen Zweck nutzen. Wenn jemand ungern Vorträge hält, dann sollte er sich nicht dazu zwingen. Ohne Spaß funktioniert es nicht. Ich kann zum Beispiel nicht so gut mit kleinen Kindern arbeiten. Wenn mich jemand für so ein Format anfragt, sage ich: „Nee, da gibt‘s eine Kollegin, die ist viel besser dafür geeignet.“ Außerdem hilft es, seine eigene Community aufzubauen und mit anderen über die Projekte zu reden, die man plant. Ein neues Format aufzubauen ist zeitintensiv, da kann es hilfreich sein, mit Kolleginnen und Kollegen zu reden, die schon einmal etwas ähnliches gemacht haben und Ratschläge geben können.

Haben Sie selbst Vorbilder in der Wissenschaftskommunikation?

Keine richtigen Vorbilder, aber es gibt sicherlich Leute, deren Arbeit ich in bestimmten Aspekten sehr bewundere – etwa die Art, wie da jemand mit dem Publikum spielen kann oder wie er oder sie im persönlichen Gespräch mit den Leuten umgeht. Und dann denke ich mir, das will ich genauso machen.

Glauben Sie, dass sich in der Wahrnehmung der Wissenschaftskommunikation hier in Deutschland etwas verändert?

Ich habe die deutsche Entwicklung nicht ständig miterlebt, weil ich längere Zeit in den USA und für internationale Einrichtungen gearbeitet habe. Wenn ich Deutschland oder insgesamt Europa mit den USA vergleiche, dann würde ich sagen, wir haben noch einen ziemlich weiten Weg vor uns. Ich glaube aber, es ist die Mühe wert.

Weitere Information:

Victoria Grinberg berichtet über ihren Twitter-Thread zu #Astrophysikerinnen im Videointerview.