Sind Pressemeldungen weniger erfolgreich, wenn sie wissenschaftlich exakt bleiben? Und welches Potenzial hat Citizen Science in der Schweiz? Das sind zwei der Themen im aktuellen Forschungsrückblick.

Kurz vorgestellt: Neues aus der Forschung im Mai und Juni 2019

In dieser Rubrik besprechen wir regelmäßig neue Forschungsergebnisse zum Thema Wissenschaftskommunikation. Sollten Sie etwas vermissen, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder hinterlassen Sie einen Kommentar.

Vorsichtige Sprache schadet Pressemeldungen nicht

Eine der ersten Lektionen in jedem Statistik-Kurs lautet: Eine Korrelation bedeutet keine Kausalität. Oder anders ausgedrückt: Nur weil zwei Dinge statistisch miteinander zusammenhängen, muss das eine nicht das andere verursachen. Genau dieser Fehlschluss findet sich aber zuhauf in Pressemitteilungen und Medienberichten über Wissenschaft – unter anderem, weil kausale Schlüsse interessanter klingen und scheinbar leichter zu verstehen sind. Ein britisches Forschungsteam um Rachel Adams von der University of Cardiff untersuchte nun, ob es dem Erfolg von Pressemeldungen schadet, wenn sie die Art des Zusammenhangs deutlich machen und keine ungerechtfertigten kausalen Aussagen treffen.

Methodik: An der Studie nahmen neun Pressestellen von wissenschaftlichen Einrichtungen im Vereinigten Königreich teil. Diese schickten ihre Pressemitteilungen aus dem Bereich Gesundheit und Medizin vorab an das Forschungsteam. In manchen der Texte ersetzten Adams und ihr Team nur ein einzelnes Wort durch ein Synonym, davon abgesehen schickten sie sie unverändert zurück. Andere Texte änderten die Forschenden systematisch ab: Kausale Aussagen ließen sie nur dann stehen, wenn diese auch zulässig waren (etwa weil es sich bei der Studie um ein kontrolliertes Experiment gehandelt hatte). Hatte die Studie lediglich eine Korrelation gefunden, machten die Forschenden das sprachlich deutlich: Aus einer Überschrift wie „Weintrinken erhöht das Krebsrisiko“ wurde beispielsweise „Weintrinken erhöht möglicherweise das Krebsrisiko“ oder „Weintrinken hängt mit erhöhtem Krebsrisiko zusammen“. Bei einigen Meldungen fügten sie außerdem noch einen Absatz ein, der auf das Studiendesign und die daraus zulässigen Schlüsse einging. Dann gaben die Pressestellen die Meldungen auf dem üblichen Weg heraus. Im Anschluss daran suchten die Forschenden in britischen Medien nach Print-, Online- und Radiobeiträgen zu den Studien und analysierten diese.

Ergebnisse: Aus den 312 beobachteten Pressemitteilungen – von denen die Forschenden 223 manipuliert hatten – entstanden insgesamt 2257 Medienberichte. Die erste Erkenntnis der Forschenden war: Aus veränderten und unveränderten Meldungen entstanden gleich oft journalistische Beiträge. Und tatsächlich nutzten Medienschaffende viel öfter eine „vorsichtige“ Überschrift, wenn diese schon in der Pressemitteilung angelegt war. Selbiges galt für die Hauptaussage im Text. Gab es in der Pressemeldung einen Absatz darüber, warum die Methodik der Studie kausale Schlüsse zulässt oder nicht, fand sich das immerhin in 20 Prozent der Fälle auch im Nachrichtenbeitrag wieder.

Schlussfolgerungen: Medienberichte über eine Studie enthalten seltener falsche Kausalaussagen, wenn die Pressemitteilung mit gutem Beispiel vorangeht und auf die Art des Zusammenhangs hinweist. Gleichzeitig greifen die Medien aber Pressemeldungen, die in dieser Hinsicht präzise sind, nicht seltener zur Veröffentlichung auf. Dazu passt eine weitere, kürzlich erschienene Studie derselben Forschungsgruppe, die zeigt: Werden in einem Bericht über eine Studie sprachliche Vorbehalte geäußert (wie „weitere Forschung ist nötig“), finden die Leserinnen und Leser den Inhalt nicht weniger interessant.

Einschränkungen: Auch in den Pressemeldungen, die nicht zufällig zur Bearbeitung ausgewählt wurden, waren die Angaben zu Kausalität oder Korrelation in vielen Fällen korrekt. Vielleicht, mutmaßen Adams und ihr Team, seien die Pressestellen allein durch die Teilnahme an der Studie für das Thema sensibilisiert worden. (Ein Vergleich mit zwei Jahre älteren Pressemeldungen ergab nämlich, dass in diesen noch häufiger falsche Kausalaussagen getroffen wurden.) Durch die „Intervention“ der Forscher änderte sich also insgesamt nur wenig, was den statistischen Vergleich zwischen bearbeiteten und nicht bearbeiteten Meldungen weniger aussagekräftig macht. Dafür zeigten die Ergebnisse immerhin, dass wissenschaftlich präzise Berichterstattung nicht nur möglich, sondern auch in der Praxis gut umsetzbar sei, so die Forschenden.

Unausgeschöpftes Potenzial für Bürgerwissenschaften?

Citizen-Science-Projekte ziehen häufig Personen an, die besser gebildet sind und bereits eine hohe Affinität zum Thema Forschung mitbringen. Aber wäre überhaupt eine diversere Zielgruppe für Forschungsprojekte zu gewinnen? Dieser Frage sind Tobias Füchslin und Mike Schäfer von der Universität Zürich sowie Julia Metag von der Universität Fribourg in einer aktuellen Publikation nachgegangen.

Methodik: Die Forschenden werteten die Daten des Wissenschaftsbarometers Schweiz aus dem Jahr 2016 aus. Die 1051 Befragten waren repräsentativ für die Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren nach Altersgruppe, Wohnregion und dem Bildungsabschluss. In 20-minütigen telefonischen Interviews wurden sie zu ihren Einstellungen und ihrem Wissen über Wissenschaft befragt.

Ergebnisse: 36 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu, dass sie „gern einmal in wissenschaftlichen Projekten mitforschen“ würden. Besonders ausgeprägt war diese Bereitschaft unter jüngeren Menschen, die der Forschung nahestehen, weil sie beispielsweise selbst in der Wissenschaft arbeiten oder persönlich jemanden kennen, der das tut. Auch lebten diese Personen eher mit ihrer Familie zusammen (d. h. entweder mit ihren Kindern oder mit ihren Eltern). Entgegen bisherigen Befunden spielten jedoch weder das Geschlecht noch die Schulbildung für die Antwort eine Rolle, ebenso wenig der Beschäftigungsstatus sowie religiöse oder politische Ansichten.

Mit Hilfe eines statistischen Verfahrens teilten die Forschenden die Personen, die sich aufgeschlossen gegenüber Citizen Science gezeigt hatten, in fünf Kategorien mit jeweils ähnlichen Merkmalen ein. Der typischen Citizen-Science-Zielgruppe entsprachen „alte“ und „junge Sciencephile“, also Wissenschaftsfans, die der Forschung insgesamt sehr nahestehen. Daneben gab es noch so genannte „Freetimer“ – diese stellten die größte Gruppe. Sie sind im Durchschnitt 55 Jahre alt, eher weiblich, stehen der Wissenschaft wohlwollend gegenüber und haben viel Freizeit, weil sie nur halbtags arbeiten oder bereits in Rente sind. „Faszinierte Jugendliche“ sind die jüngste der an Citizen Science interessierten Gruppen, sie gehen überwiegend noch in die Schule und wohnen zu Hause, sind aber stärker an Wissenschaft interessiert als der Bevölkerungsdurchschnitt. Selbiges gilt für die Gruppe „arbeitende Eltern“, die im Schnitt 46 Jahre alt ist, in Vollzeit arbeitet und mit ihren Kindern zusammenlebt.

Schlussfolgerungen: Neben den üblichen Verdächtigen, also den „Sciencephilen“ (die auch als Bevölkerungssegment im Wissenschaftsbarometer Schweiz auftauchen), gibt es noch weitere Gruppen, die gerne an Citizen-Science-Projekten mitarbeiten würden. Da diese Zielgruppen sich beispielsweise auch in ihrer Mediennutzung unterscheiden, könnten sie darüber präziser als bisher angesprochen werden, schreiben die Forschenden.

Einschränkungen: Es wurde in der Umfrage nicht erklärt, worum es sich genau bei Citizen Science handelt, sondern allgemein nach der Bereitschaft zum „Mitforschen“ in wissenschaftlichen Projekten gefragt. Es ist daher unklar, ob sich die Interviewten darunter typische Citizen-Science-Aktivitäten vorstellten oder beispielsweise nur die Teilnahme als Probandin oder Proband an einer klinischen Studie.

Daten sprechen nicht für sich

Wer auf die Bedrohung durch den fortschreitenden Klimawandel aufmerksam machen will, verweist gern auf wissenschaftliche Daten. Doch bekanntlich lassen sich auf diese Weise längst nicht alle Menschen davon überzeugen, dass Handeln geboten ist. Die Kommunikationswissenschaftler Matthew Nurse und Will Grant von der Australian National University haben nun untersucht, ob unterschiedliche numerische Fertigkeiten einen Einfluss darauf haben, wie man Zahlen zum Klimawandel interpretiert.

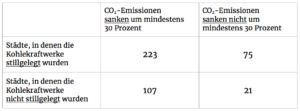

Methodik: Nurse und Grant befragten 504 Versuchspersonen. Die Hälfte von ihnen stand den Grünen nahe, die andere Hälfte der rechtspopulistische Partei „One Nation“, deren Anhängerschaft als besonders klimaskeptisch gilt*. Zuerst mussten die Teilnehmenden in neun kurzen Textaufgaben ihre mathematischen Fertigkeiten unter Beweis stellen. (Kostprobe: „Welche der folgenden Angaben bedeutet das größte Risiko, eine Krankheit zu bekommen: 1 von 100, 1 von 1000, 1 von 10?“) Anschließend sollten sie eine Vierfeldertafel interpretieren (siehe Bild links). Dabei sollten sie anhand der Daten die Frage beantworten, ob die Schließung von Kohlekraftwerken in einer Region eine Senkung des CO2-Ausstoßes um mindestens 30 Prozent zur Folge hat oder nicht. Die Tabelle gab es in zwei Versionen: Einmal sprachen die Zahlen für einen wirksamen Klimaschutz, ein anderes Mal dagegen (indem die Bezeichnungen der Felder ausgetauscht wurden). In der Kontrollgruppe sahen Anhänger beider Parteien die gleiche Vierfeldertafel, bei ihnen ging es aber vorgeblich darum, ob eine bestimmte Creme gegen einen Hautausschlag wirkt.

Ergebnisse: Die Beurteilung der Frage fiel den Teilnehmenden insgesamt schwer – über alle Bedingungen hinweg gaben 48 Prozent die falsche Antwort. Und generell gaben sie eher die Antwort, die ihren politischen Überzeugungen entsprach. Grünen-Anhänger meinten also, dass die Daten für die Effektivität der Klima-Maßnahme sprächen, Wähler von One Nation verneinten das eher, unabhängig von der tatsächlichen Aussage der Tabelle. Interessant war dabei die Rolle der mathematischen Fähigkeiten: Beschrieben die Daten vermeintlich ein medizinisches Problem, gaben Probandinnen und Probanden, die über bessere Rechenkünste verfügten, häufiger die richtige Antwort. Anders sah es aus, wenn die Daten in Bezug auf CO2 gedeutet werden sollten. Ging aus der Tabelle hervor, dass die Klima-Maßnahme effektiv war, gaben One-Nation-Anhänger umso seltener die richtige Antwort, je besser ihre numerischen Fertigkeiten waren.

Schlussfolgerungen: Menschen interpretieren Zahlen so, wie es am besten zu ihren politischen Überzeugungen passt – das war bereits bekannt. Neu war in diesem Fall, dass bessere Mathe-Kenntnisse sogar die Wahrscheinlichkeit erhöhten, „unliebsame“ Daten falsch zu deuten. Die Forscher vermuten, dass numerisch begabtere Personen vielleicht mehr Übung darin haben, Zahlen in ihrem Sinne zu verdrehen. Sie geben aber zu, dass zur Erklärung dieses Befunds noch weitere Forschung nötig sein wird.

Einschränkungen: Untersucht wurden nur Anhänger zweier Parteien, die an den beiden Rändern des politischen Spektrums in Australien angesiedelt sind. Ob der beschriebene Effekt auch bei moderat eingestellten Personen auftritt, wenn Daten ihren politischen Einstellungen widersprechen, bleibt zu untersuchen.

* In einer aktuellen Umfrage befürwortete allerdings selbst unter den Anhängern von „One Nation“ eine knappe Mehrheit umfangreichere Klimaschutz-Maßnahmen. Der Prozentsatz ist bei ihnen jedoch deutlich niedriger als bei den Anhängern anderer Parteien.

Mehr Aktuelles aus der Forschung:

Welche Forscherinnen und Forscher machen bei dem beliebten Reddit-Format „Ask Me Anything“ (AMA) mit – lassen sich also von Nutzerinnen und Nutzern über ihre Forschung und alles andere ausfragen? Und welche Erfahrungen machen sie damit? Mit diesen Fragen beschäftigt sich eine neue Studie, die in PLOS One veröffentlicht wurde.

Einige Beispiele für „Guerilla Science“, also Wissenschaftsvermittlung an ungewöhnlichen Orten, nennen Forschende um Mark Rosin im interdisziplinären Magazin Leonardo. Ihre Erkenntnis: Durch solche Aktionen kann man auch Personen erreichen, die nur „latent“ an Wissenschaft interessiert sind.

Wie Online-Foren zum Erfolg von Citizen-Science-Projekten beitragen können, haben Forschende der Universität Göteborg in einer aktuellen Studie untersucht.

Kinder können effektiv das Bewusstsein für das Thema Klimawandel bei ihren Eltern fördern. Mädchen sind dabei etwas erfolgreicher als Jungen; Väter und konservative Eltern überdenken am stärksten ihre Haltung. Das haben Danielle F. Lawson und ihre Kollegen von der North Carolina State Universität mit in einer experimentellen Studie untersucht.

Unter dem Titel „Communicating uncertainty about facts, numbers and science“ hat ein internationales Forschendenteam nun eine Übersicht über die Kommunikation zu Unsicherheiten erstellt und daraus praktische Tipps und Bedarf für weitere Forschung abgeleitet.

Informationen über die Konsequenzen des Klimawandels erreichen die Menschen über Massenmedien langsam, aber beständig. Besonders viel Wissen nehmen sie aus Printmedien mit. Das hat ein Forscherteam der Universität Mainz in einer Studie ermittelt, in der es den Einfluss von 29 verschiedenen Medien verglichen hat.

Die Kurzmeldungen zur Wissenschaftskommunikationsforschung erscheinen alle 14 Tage im Panoptikum.

Auflösung der Versuchsaufgabe: 75 Prozent der Städte, in denen die Kohlekraftwerke stillgelegt wurden, erreichten die gewünschte Reduktion der CO2-Emissionen. Von den Städten, die auf die Maßnahme verzichtet hatten, waren dagegen 84 Prozent erfolgreich. Die Maßnahme sollte daher in diesem Fall von den Versuchspersonen als nicht effektiv eingestuft werden. Die Zahlen sind fiktiv.