„Den guten Seemann erkennt man bei schlechtem Wetter.“ Dieses Sprichwort aus Italien illustriert recht passend die Kommunikation in kritischen Situationen, also in Krisen oder bei der Vermittlung veritabler Risiken. Beides fällt nicht gerade in die Rubrik Schönwetter-Kommunikation. Und auch der Wissenschaftsbetrieb ist nicht davor gefeit, dass mal dunkle Wolken aufziehen.

Wenn’s richtig ungemütlich wird

Schauen wir jenseits der ungemütlichen Wetterlage genauer hin, unterscheiden sich Risiko- und Krisenkommunikation in einem ganz zentralen Punkt: Beim Risiko geht es um ein negatives Ereignis, das eintreten kann – um ein fiktives Geschehen. Demgegenüber dreht sich bei der Krise alles um ein negatives Ereignis, das soeben eingetreten ist – das Geschehen ist Fakt.

Kontroverse Themen kommunizieren

Für jede strategisch angelegte Wissenschaftskommunikation ist das von Belang. Denn wer über drohende Risiken redet, der sucht idealerweise pro-aktiv den Dialog mit denen, die sich gefährdet fühlen. Bietet Interaktion an. Vielleicht sogar ergänzt um partizipative Elemente. Dies kann beispielsweise ein Bürgerforum zum Autonomen Fahren sein, bereichert um Vorschläge aus der Bevölkerung, welche Straßenzüge sich dafür eignen könnten und welche gerade nicht.

Schon aus Gründen der zeitlichen Abfolge ist dagegen logisch, dass ein pro-aktives Vorgehen nicht dem Auftreten einer Krise folgen kann. Stattdessen ist das Vorgehen in der Krise zunächst reaktiv, in den Mittelpunkt rückt anfangs die reine Information. Um beim Beispiel zu bleiben: Ereignet sich auf der Teststrecke für das Autonome Fahren ein Unfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wird, geht es zunächst einzig und allein um die Frage „Wie konnte es dazu kommen?“

Solch ein grundlegender Unterschied legt es nahe, Risiko und Krise zunächst einmal getrennt zu betrachten.

Risiko – ein mentales Konstrukt

Der Umgang mit Risiken ist Teil unseres Alltags, und damit ist es auch die Risikokommunikation. Von der Mahnung, nicht beim Autofahren zu telefonieren bis zum Beipackzettel der Schmerztabletten, von der Debatte um Handy-Strahlung bis zum Nachweis von Antibiotika im Hähnchenfleisch. Damit deutet sich schon an, dass eine Forderung nach „null Prozent Risiko“ ziemlicher Unfug ist. Denn es kann immer nur darum gehen, die wahrgenommenen Risiken in Beziehung zu setzen zum erwarteten Nutzen. Jede Diskussion über Grenzwerte und vertretbare Risiken hat in diesem Abwägungsprozess ihren Ursprung.

Interessant am Rande übrigens: In unserer Gesellschaftsordnung gilt eben diese Auseinandersetzung als ein Element gesellschaftlicher Weiterentwicklung – in den früheren Ostblockstaaten sah dies ganz anders aus, denn dort war ein eben nicht in Frage gestellter technologischer Fortschritt gleichbedeutend mit gesellschaftlicher Weiterentwicklung.

Wir haben uns längst mit den allgegenwärtigen Risiken arrangiert. Aus Sicht der Evolution ist es ja auch plausibel: Schon der Urmensch, der seine Behausung zum Jagen verlies, musste mit dem Risiko umgehen, nicht auf einen Riesenhirsch zu treffen, sondern auf ein riesiges Raubtier. War er zu leichtsinnig, überlebte er diese Interaktion nicht. Wagte er sich sicherheitshalber gar nicht erst hinaus in die Wildnis, überlebte er ebenfalls nicht, denn er verhungerte. Eine Gratwanderung, die unsere Vorfahren erfolgreich bewältigt haben, denn sonst gäbe es uns heute nicht.

Zurück ins Hier und Jetzt der Wissenschaftskommunikation. Risiko ist ein Konstrukt, ein Gedankengebäude. In diesem mentalen Prozess berücksichtigen wir nicht nur die Eintritts-Wahrscheinlichkeit und die mutmaßlichen Folgen eines denkbaren negativen Ereignisses, sondern auch noch zwei weitere Aspekte. Zum einen unsere eigene Wahrnehmung, unter anderem gespeist aus eigenen Erfahrungen und Einstellungen. Zum anderen die Intensität, in der die Medien über dieses Ereignis berichten.

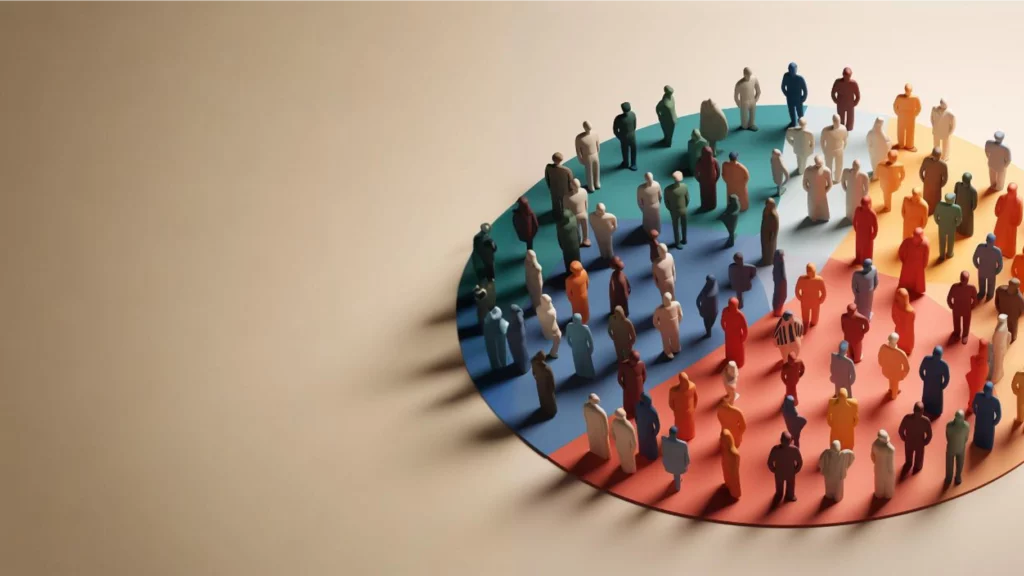

Aus Sicht der kommunizierenden Einrichtung erscheint es ziemlich unmöglich, alle und jeden (und jede) zu erreichen. Was tun? Strategisch hilft es, bei der Öffentlichkeit sowohl zwischen ausgeprägtem oder nicht vorhandenem Interesse zu unterscheiden als auch zwischen nachhaltigem oder fehlendem Einfluss. Daraus ergeben sich vier Felder und damit vier Zielgruppen. Die Uninteressierten und wenig Einflussreichen behalte ich zwar im Auge, kann sie aber zunächst einmal ignorieren. Die uninteressierten Einflussreichen halte ich vorsichtshalber auf dem Laufenden. Um die interessierten Menschen ohne größeren Einfluss kümmere ich mich, indem ich aufmerksam zuhöre, fundiert informiere, zum Austausch einlade. Möglichst aktiv und umfassend in die Diskussion einbeziehen, so lautet der Ansatz für die vierte Gruppe, also für diejenigen, die am Thema interessiert sind und darüber hinaus eine Gatekeeper-Rolle wahrnehmen, deren Meinung also bei einer Vielzahl anderer Menschen hoch im Kurs steht.

In der Wissenschaftskommunikation spielen risikobehaftete Themen eine große Rolle. Jede neue Technologie, die erforscht und zur Marktreife entwickelt wird, birgt Chancen, aber eben auch potenzielle Gefahren. Mehr noch: Gerade bei bahnbrechenden Innovationen etwa in der IT, der Medizin oder der Umwelttechnologie stehen das Für und Wider in einem besonders schillernden Kontrast. Denn Faszination, Begierde und Bewunderung einerseits treffen auf Erschrecken, Skepsis und Befürchtungen andererseits. Diese Spannung zu kommunizieren, zu reduzieren oder notfalls auch mal auszuhalten, sollte sich lohnen. Denn gelingene Risikokommunikation kann dazu beitragen, die unweigerlich harte Landung in einem Krisenfall abzufedern.

Krise – eine massive Bedrohung des Ansehens

Eine Krise bedroht Reputation und Geschäftstätigkeit einer Einrichtung. Unglücklicherweise hängt beides oft eng zusammen. Hat eine wissenschaftliche Institution ihr Ansehen verspielt, bleibt sie beispielsweise beim Einwerben von Drittmitteln schnell außen vor. Deswegen gilt als vornehmliches Ziel der Krisenkommunikation, eben dieses verlorene Vertrauen möglichst rasch zurückzugewinnen. Typischerweise vorgeschaltet ist zum einen das Bedauern über den Vorfall, der zu der Krise geführt hat, und zum anderen natürlich die Aufarbeitung und Kommunikation des Geschehens.

Was dies im Wissenschaftsbetrieb für ein Geschehen sein kann? Dazu bedarf es keiner besonders blühenden Phantasie: Plagiate, frei erfundene oder kreativ ergänzte Forschungsdaten, gefälschte Lebensläufe, unterschlagene Fördermittel, Erpressung, die öffentliche Verbreitung streng vertraulicher Daten, überhaupt: Hacker-Angriffe, mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen bei einem tragischen Unfall im Labor, eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen zwei hochgeachteten Forschern – eine bunte Palette von Ereignissen zwischen arglos hineingeschlittert und fahrlässig selbst heraufbeschworen. Die Liste ließe sich unschwer verlängern, wobei die Erfahrung lehrt, dass häufig diejenigen Geschichten besonders skurril sind, die das Leben selbst schreibt.

An den kommunikativen Umgang mit Krisen haben wir einen hehren Anspruch: Die Informationen sollen zeitnah erfolgen, sie sollen verständlich sein, außerdem vollständig, ja, und natürlich auch überzeugend. Diese vier Aspekte auf die Reihe zu bekommen, ist fast immer ein Ding der Unmöglichkeit. So möchte die Öffentlichkeit nach der Veruntreuung eines Millionenbetrags umgehend erfahren, was genau vor sich gegangen ist – und in diesem „was genau“ verbirgt sich der zu einem frühen Zeitpunkt kaum erfüllbare Anspruch auf Vollständigkeit. Für eine betroffene Institution bedeutet dies, gegebenenfalls den Vorwurf der Salamitaktik ertragen zu müssen, selbst wenn er als noch so ungerechtfertigt empfunden wird.

Aber die Transparenz, so ein gängiger Einwand, die Transparenz ist doch ganz wichtig! Das ist richtig. Trotzdem sollten Sie Ihren Hausjuristen vor einem Nervenzusammenbruch bewahren. Denn schließlich gibt es so etwas wie laufende Ermittlungen und juristische Verfahren, Geschäftsgeheimnisse, Interna. Derer werden wir uns übrigens besonders bewusst, wenn das Geschehen im eigenen Haus spielt. Die Forderung „alle Karten auf den Tisch“ verblasst mit der Nähe der Krise dann doch ein wenig.

Zu den Binsenweisheiten nicht nur der Risiko-, sondern auch der Krisenkommunikation gehört, dass es immer menschelt, immer Emotionen im Spiel sind. Besorgnis und Verärgerung stoßen (hoffentlich) auf Empathie und sachliche Bewertungen. Gute Kommunikatoren schauen dabei nicht nur nach außen, sondern haben zudem den „inner circle“ einer Organisation im Blick. Denn hier entwickelt sich häufig Unverständnis und Ungeduld gegenüber der Öffentlichkeit („Muss doch jeder verstehen, dass wir da im Moment selbst noch gar nichts zu sagen können“).

Apropos Emotionen: Die Frage nach den Schuldigen mag naheliegen, insbesondere wenn eine Institution offenkundig Opfer eines krisenhaften Geschehens geworden ist. Stellen Sie dennoch die richtigen Fragen. Also nicht: Wer ist schuld? Sondern: Was ist schuld? Verantwortung schon dann zu übernehmen, wenn es „eigentlich“ noch gar nicht nötig wäre, zeugt von wahrer Größe. Dabei ist Verantwortung ausdrücklich nicht zu verwechseln mit einem wie auch immer gearteten Schuldanerkenntnis.

Issues Management – ob’s schon morgen Steine regnet?

Eingangs ging es um Unterschiede zwischen der Risiko- und der Krisenkommunikation. Zu den vielen Gemeinsamkeiten dieser beiden Spielarten der Außendarstellung gehört, dass sie sorgfältiger Vorbereitung bedürfen. Ein Element dieser Vorbereitung ist ein ständig eingeschaltetes Themenradar. Anders ausgedrückt, ein funktionierendes Issues Management: Denn umsichtig zu agieren setzt voraus, die jeweils kritischen Themen kontinuierlich und zuverlässig auf dem Monitor zu haben – selbst dann, wenn die „Wetterlage“ eigentlich recht sonnig erscheint. Den Bezug zur Wetterlage nochmals aufzugreifen, passt übrigens gut. Denn ein verlässliches Issues Management gleicht einer verlässlichen Wettervorhersage. Noch ziehen nur Wolken am Themenhimmel, aber morgen regnet es womöglich Steine.

Die eingesetzten Werkzeuge können sich sehr in ihrem Aufwand unterscheiden: Vom simplen Alert der Suchmaschine bis hin zur kostspieligen Begleitung durch einen externen Dienstleister, der Morgen für Morgen nicht nur frische Daten liefert, sondern auch deren Tonalität erfasst. Spätestens in diesem Zusammenhang seien die Online-Medien ins Spiel gebracht. Aber die Rolle von Online-Medien in der Risiko- und Krisenkommunikation ist einen eigenen Artikel wert. Für den Moment verweisen wir lediglich auf eine weitere Gemeinsamkeit von Risiko- und Krisenkommunikation: Online-Kommunikation und Soziale Medien bergen das hochbrisante Potenzial eines „Themen-Turbo“, verbunden mit einem entsprechenden Eskalationspotenzial.

Werfen wir abschließend noch einen augenzwinkernden Blick auf einen weiteren Aspekt, den Risiko- und Krisenkommunikation gemeinsam haben. Dazu zitieren wir den britischen Ökonom John Maynard Keynes, der so nüchtern wie unbestritten zutreffend anmerkte: „In the long run, we are all dead.“

Begleitend zu diesem Artikel veröffentlichen wir auf dieser Plattform zehn Tipps zur Risikokommunikation, zehn Tipps zur Krisenkommunikation sowie zehn Tipps zur Krisenkommunikation und Social Media. Außerdem: Ein Artikel über die Psychologie der Risiko- und Krisenkommunikation.