Das Wisskomm-Update gibt alle 14 Tage einen Überblick über aktuelle Themen, Debatten und Trends. Außerdem finden Sie hier aktuelle Termine und Forschungsergebnisse zur Wissenschaftskommunikation.

Wir reden über… Impfmüdigkeit

Was gibt’s Neues?

Die Republica liegt hinter uns. Viele aus der Community waren vor Ort und haben über Digitales, Technologie und Wissenschaft diskutiert. Im Anschluss an die Konferenz möchten wir noch auf einen Live-Podcast hinweisen, der bei der Tagung aufgenommen wurde. In “Nach Redaktionsschluss” sprechen die 16-jährige Tilda Noller, Franziska Eckardt von Fakecheck und der Journalist Simon Pycha über eine interessante These. Noller schlägt vor, Social Media als Plattform für Meinungen und Emotionen zu nutzen, während andere Medien für Fakten zuständig sein sollten. Ein spannendes Gedankenexperiment, wie ihre Gesprächspartner*innen finden. Auf TikTok und ähnlichen Plattformen stehen oft Emotionen und digitale Aufregung im Vordergrund. Aber was ist mit den Fakten? Die drei diskutieren die Frage, auf welcher Plattform diese in Zukunft ihren Platz finden könnten.

Wissenschaftsjournalismus weiterhin in der Krise

Die Schweizer Medien sparen massiv im Wissenschaftsjournalismus, entlassen Fachleute und kürzen Budgets. Nur noch wenige Schweizer Medienhäuser verfügen über eigenständige Wissenschaftsredaktionen. Die verbleibenden Redaktionen seien unterbesetzt, was die Vielfalt der Berichterstattung beeinträchtige, schreiben Cornelia Eisenach und Theres Lüthi in der Republik. Die zunehmende Fokussierung auf gut klickbare “Lifestyle”-Themen verschärfe das Problem, da wichtige wissenschaftliche Entwicklungen weniger Beachtung fänden. Die Autor*innen beobachten, dass Hochschulkommunikation an Bedeutung gewinnt, jedoch nicht die kritische Einordnung bieten kann, die unabhängiger Journalismus liefert.

Elon Musk streitet sich bei X über die Forschung

Der umstrittene Tesla-CEO warb kürzlich für sein neues Unternehmen “xAI”. Yann LeCun, KI-Experte bei Meta, kritisierte Musk daraufhin scharf für die Verschwörungstheorien, die er bei X verbreiten würde. Auf die darauf folgenden Sticheleien von Musk antwortete LeCun, dass er in den letzten Jahren viele wissenschaftliche Artikel veröffentlicht habe und dass es “keine Wissenschaft ist, wenn man forscht und nicht veröffentlicht“. Diese Aussage löste eine heftige Diskussion aus. LeCun stellte später klar, dass die Wissenschaft nur durch den Austausch von Ideen und Feedback vorankomme: „Wenn man seine Forschung nicht in irgendeiner Form veröffentlicht, wird sie wahrscheinlich keinen Einfluss haben“.

Außerdem in diesem Update: Forschung zur Impfbereitschaft, Neues zu unserem Schwerpunktthema “Wissenschaft und Wirtschaft” und eine aktuelle Social-Media-Debatte zur Frage: Welche Forscher*innen schaffen es in die Medien?

Und die Forschung?

Hat die Pandemie uns impfmüde gemacht? Ein Forschungsteam hat im Herbst vergangenen Jahres 23.000 Menschen in 23 Ländern zu Themen rund um Covid-19, Routine-Impfungen und Vertrauen in Informationsquellen befragt. Während sich im Jahr 2022 noch fast 88 Prozent der Befragten vorhatten, sich erneut gegen Corona impfen zu lassen, beabsichtigten dies 2023 nur noch knapp 72 Prozent. Knapp 61 Prozent gaben an, dass sie sich nach den Erfahrungen der Pandemie eher gegen andere Krankheiten impfen lassen würden. Rund 23 Prozent sagten hingegen, ihre Impfbereitschaft habe seitdem abgenommen. Die Forscher*innen betonen, dass Impfskepsis nach wie vor eine Herausforderung für das Gesundheitswesen sei. Sie fordern deshalb gezielte und kulturell sensible Kommunikationsmaßnahmen.

Ein Baustein gelungener Kommunikation ist Verständlichkeit. Deshalb setzen einige Fachzeitschriften auf Zusammenfassungen wissenschaftlicher Artikel in einfacher Sprache. Ju Wen und Lan Yi vom Chengdu Jincheng College haben diese Kurzfassungen aus der Public Library of Science (PLoS) auf ihre Lesbarkeit und den Gebrauch von Fachsprache untersucht. Dazu erfassten sie unter anderem automatisiert die Länge von Worten und Sätzen. Es zeigte sich, dass die Zusammenfassungen in einfacher Sprache tatsächlich weniger Fachsprache enthielten und leichter lesbar waren als wissenschaftliche Summaries. Sie seien aber immer noch schwerer, als bei Texten für die allgemeine Öffentlichkeit empfohlen wird, schreiben die Autor*innen.

Neues zum Schwerpunktthema

Tess Legg von der Universität Bath untersucht, wie verschiedene Industrien versuchen, die Wissenschaft zu beeinflussen. Mit Hilfe des “Science for Profit”-Modells zeigt sie, dass Industrien wie die Tabak-, die Alkohol- und chemische Industrie ähnliche Strategien anwenden, um wissenschaftliche Ergebnisse zu manipulieren. Ein zentrales Element ist die Schaffung von Vertrauen und Glaubwürdigkeit durch die Finanzierung von Forschung, entweder offen oder verdeckt. „Industrielle Akteure tun dies auf zweierlei Weise. Erstens, indem sie sich als wohltätige Förderer*innen der Wissenschaft darstellen. Zweitens, fast im Gegensatz dazu, indem sie ihre Beteiligung an der Wissenschaft verbergen, um diese glaubwürdiger und legitimer erscheinen zu lassen“, erklärt Legg.

Mit den Kommunikationsstrategien der chemischen Industrie beschäftigen sich auch Johanna Kramm und Carolin Völker vom ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung. In ihrem neuen Forschungsprojekt nehmen die beiden Forscher*innen die aktuellen Diskussionen um ein EU-weites Verbot der gesamten PFAS-Stoffgruppe unter die Lupe. Der Beschränkungsvorschlag der EU zielt darauf ab, die gesamte Gruppe von bis zu 10.000 Stoffen zu regulieren, anstatt einzelne Stoffe zu verbieten. In der Kommunikation unterscheiden sich die Ansätze von Industrie und Umweltverbänden deutlich. Während die Industrie die wirtschaftlichen Folgen eines Verbots in den Vordergrund stellt und mit dramatischen Bildern wie „Tsunami“ oder „Supergau“ arbeitet, betonen Umweltorganisationen die Langlebigkeit und Gefährlichkeit von PFAS.

Social Media

Warum werden in Talkshows und Diskussionsrunden immer die gleichen Wissenschaftler*innen eingeladen? Die Journalistin Damita Pressl erklärt bei X, wie die Auswahlprozesse in den Medien ablaufen und ermutigt die Universitäten, ihre Forschenden besser auf die Wissenschaftskommunikation vorzubereiten: “Bitte ermutigt eure (jungen) (weiblichen) Mitarbeiter, über ihre Arbeit zu reden und befähigt sie dazu – es gibt Kurse!”. Einige Forschende beklagten in ihren Rückmeldungen die “Opportunitätskosten bei extremer Zeitknappheit”, die Kritik nach Auftritten und die mangelnde Wertschätzung eines solchen Engagements.

Befähigt sie dazu, eine Personal Brand aufzubauen!

Natürlich wollen Medien „Leute, die ziehen“, und die Quote bringen. Aber das müssen nicht die Prechts dieser Welt sein – es können auch die Mai Thi Nguyens sein!

Ermutigt eure Mitarbeiter, auf Social Media präsent zu sein!

— Damita 🤍💙💛 (@damitatweets) May 31, 2024

Termine

📆 14. – 16. Juni 2024 | #ganzohr 2024 Treffen von Wissen{schafts}podcaster*innen, Leipzig | Mehr

📆 19. Juni 2024 | „Toxic public debates? Why we need scientists to engage in news more than ever“, Heidelberg | Mehr

📆 22. August 2024 | WPK-Innovationsfonds startet fünfte Bewerbungsrunde | Mehr

Jobs

🔉 Text/Redaktion/Social Media für das Thema Astronomie | kakoii Berlin (Kein Bewerbungsschluss)

🔉 Wissenschaftsredakteur (w/m/d) | Helmholtz‑Zentrum Dresden‑Rossendorf (Bewerbungsschluss: 1. Juli 2024)

🔉 Mitarbeiter*in (m/w/div) Wissenschaftskommunikation | Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie, Jena (Kein Bewerbungsschluss)

Weitere Stellenangebote finden Sie in unserer Jobbörse – exklusiv für Stellen aus der Wissenschaftskommunikation. Hochschulen, Forschungsinstitutionen, Stiftungen und Co können ihre Stellenangebote direkt an Besucher*innen unseres Portals richten.

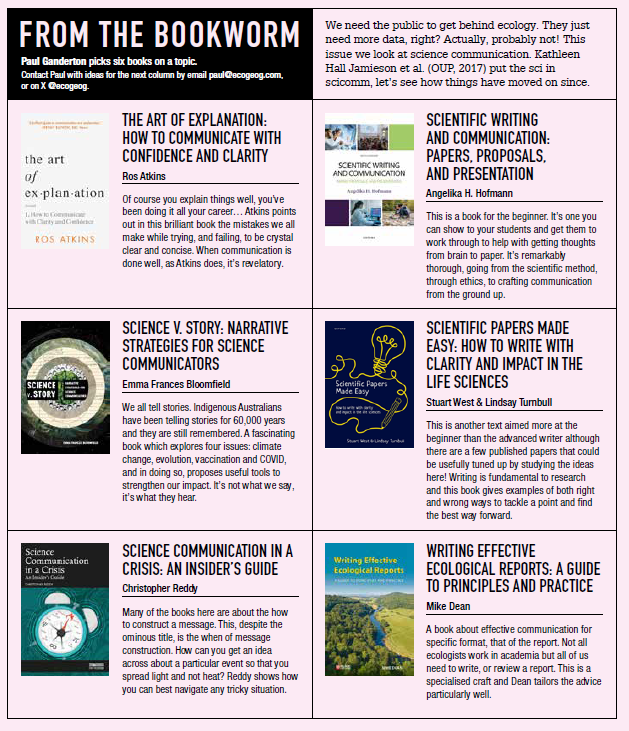

Impressionen

Das Niche-Magazin empfiehlt in der aktuellen Ausgabe einige lesenswerte Bücher zum Thema #Wisskomm. Darunter Bücher über verständliches Schreiben, Krisenkommunikation und Storytelling.