Im zweiten Teil unserer Serie zu “Vertrauen in die Wissenschaft” wenden wir uns diesmal der Frage zu, was in der Forschung selbst unter dem Begriff “Vertrauen” verstanden wird.

Wer vertraut noch der Wissenschaft? (Teil 2)

Im ersten Teil unserer Serie zum Vertrauen in die Wissenschaft und die Wissenschaftskommunikation ging es um den Vertrauensverlust und die Ursachen hierfür. Die drei vorgestellten Aufsätze kamen zu unterschiedlichen Diagnosen. Während Weingart und Günther den wachsenden Einfluss von PR-Interessen verantwortlich machen, sieht Jane Gregory die Ursache im modernen Kapitalismus und seinen Auswirkungen auf das Wissenschaftssystem.

Was aber ist eigentlich Vertrauen, wie kommt es zustande und wie lässt es sich messen? Diesen Fragen widmen sich die zwei Aufsätze der Sonderausgabe des Journals of Science Communication.

Was ist Vertrauen?

Mike S. Schäfer nähert sich in seinem Aufsatz “Mediated trust in science: concept, measurement and perspectives for the ‘science of science communication” an einem Konzept von Vertrauen in Wissenschaft. Zwar herrsche Einigkeit über die große Bedeutung von Vertrauen, es fehle aber an konzeptuellen Arbeiten zu diesem Thema. Dem möchte der Soziologe und Kommunikationswissenschaftler von der Universität Zürich Abhilfe schaffen.

Vermitteltes Vertrauen

Dazu beruft er sich auf die Definition von Vertrauen der beiden Soziologen Emma Engdahl und Rolf Lidskog. Diese definieren Vertrauen so: Man akzeptiert, von jemand anderem abhängig zu sein, während man keine ausreichende Information über dessen Verlässlichkeit hat. Vertrauen ist demzufolge ein Ersatz für Kontrolle und sicheres Wissen und dabei durch vier Merkmale gekennzeichnet: Vertrauen ist…

- … vorausschauend, da es auf zukünftige und nicht mit absoluter Sicherheit vorhersehbare Handlungen anderer spekuliert.

- … asymmetrisch, da eine Abhängigkeit von anderen akzeptiert wird.

- … emotional, durch die Zuversicht auf eine ungewisse Zukunft.

- … relational, da sich auf die Handlungen anderer bezogen wird.

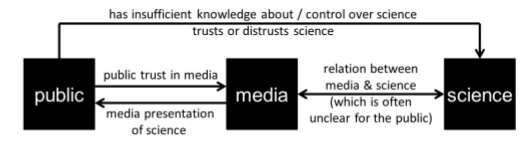

Die meisten Menschen haben aber keinen direkten Kontakt zu Wissenschaftlern oder wissenschaftlichen Institutionen. Stattdessen beziehen sie ihr Wissen hauptsächlich aus den Medien, denen damit die Rolle eines Vertrauensvermittlers zukommt. Damit beeinflusst, so Schäfer, aber auch die Art und Weise, wie Wissenschaft medial dargestellt wird, die Vertrauensbildung. Medien fungierten demnach als eine Art Mittelsmann in diesem Prozess. Deswegen spricht Schäfer hier von “mediated trust” (“vermitteltem Vertrauen”; S. 3):

[Bildquelle: Schäfer, Mike S. (2016). Mediated trust in science: concept, measurement and perspectives for the ‘science of science communication’, in: Journal of Science Communication, Vol. 15(5), 1–7]

Vertrauen messen

Wie lässt sich dieses medial vermittelte Vertrauen messen? Bisher frage die Forschung vor allem mit Hilfe von Fragebögen nach dem Vertrauen in prominente Wissenschaftler, in Wissenschaftler als Informationsquelle oder in die Wissenschaft an sich. Das ist zwar vorteilhaft für Zeit- oder Ländervergleiche, aber für Schäfer zu undifferenziert. Er schlägt deshalb zwei Erweiterungen der Forschungskonzepte vor:

- Differenzierung zwischen den verschiedenen Objekten

Wie unterscheidet sich Vertrauen in Bezug auf verschiedene Fachrichtungen oder Forschungseinrichtungen? Welche Rolle spielen mediale und wissenschaftliche Faktoren, zum Beispiel die Art der Berichterstattung oder das Thema? - Ergänzung durch multidimensionale Messungen von Vertrauen

Hier verweist Schäfer explizit auf die psychologischen Studien am Lehrstuhl von Prof. Dr. Rainer Bromme, die das bereits umsetzten. Dabei wird versucht zu unterscheiden, welchen Einfluss Expertise, Integrität und Gemeinwohlorientierung der Wissenschaft darauf haben, wie stark ihr jeweils vertraut wird.

Forschungslücken und -perspektiven

Selbst wenn Konzept und Messung verbessert würden, so sieht Mike Schäfer doch weitere empirische Herausforderungen:

- Analyse der bestimmenden Faktoren von vermitteltem Vertrauen

Konkret müsse danach gefragt werden, welche mediale Darstellungsweisen tatsächlich Vertrauen in Wissenschaft fördern. Zwar gebe es bereits Kataloge von möglichen Faktoren, diese seien aber entweder noch nie getestet worden oder auf etwas anderes als Wissenschaftskommunikation gemünzt. - Analyse des Prozesses der Vertrauensbildung

Weder sei dieser bisher für Vertrauen in Wissenschaft erforscht noch für die längerfristigen Prozesse der Vertrauensbildung im Allgemeinen. - Analyse der vielen neuen medialen Akteure und ihrer Rollen

Die Sozialen Medien führten zum einen zu neuen Kontexten, in denen Inhalte aus etablierten Medien erscheinen, und zum anderen aber auch zu neuen Meinungsführern und Mittlern im Prozess der Vertrauensbildung. - Analyse der Bedeutung von Misstrauen

Hier wäre zuerst einmal zu klären, ob Misstrauen ‘nur’ ein Fehlen von Vertrauen ist, oder doch ein eigenständiges Phänomen. Zweitens sollte ein Blick auf die jüngst in den Fokus gerückten Pseudowissenschaften und Verschwörungstheorien geworfen werden.

Schäfer zeigt in seinem kurzen Abriss neben einem eigenen, sicherlich ausbaufähigen Vertrauenskonzept vor allem bestehende Forschungslücken auf. Angesichts der gesellschaftlichen Bedeutung von Vertrauen beziehungsweise Misstrauen in Wissenschaft sollten diese, so fordert er, möglichst schnell geschlossen werden.

Schäfer, Mike S. (2016). Mediated trust in science: concept, measurement and perspectives for the ‘science of science communication’, in: Journal of Science Communication, Vol. 15(5), 1–7 ![]()

Alte Auffassungen über Bord werfen?

Mit falschen und veralteten Auffassungen will Matthias Kohring von der Universität Mannheim in seinem Aufsatz “Misunderstanding trust in science. A critique of the traditional discourse on science communication” aufräumen.

Kohring geht von einer ähnlichen Definition aus wie Schäfer: Auch für ihn ist Vertrauen ein sozialer Mechanismus, um mit Risiko umzugehen. Dabei ist zum Zeitpunkt der “Vertrauenssetzung” nicht klar, ob diese auch wirklich gerechtfertigt ist. Entsprechend wird versucht, das Vertrauen durch andere Dinge, etwa vorherige Erfahrungen, zu legitimieren. Das Vertrauen in (wissenschaftliche) Experten könne nun aber gerade nicht durch das Expertenwissen selbst gerechtfertigt werden, da Laien dieses nicht selbst verstehen und beurteilen können. Könnten sie es doch, dann wären sie selbst Experten.

Dieser Charakter von Vertrauensbeziehungen ist für Kohring im Wissenschaftssystem und auch innerhalb der Wissenschaftskommunikation leider lange Zeit ignoriert worden. Insbesondere bei Praktikern herrsche weiterhin die “traditionelle Perspektive der Popularisierung von Wissenschaft” (S. 2) vor. Dort werde eine Hierarchie zwischen Wissenschaft und nicht-wissenschaftlicher Öffentlichkeit aufgemacht, in der Wissenschaftler die Aufgabe haben, Laien zu belehren. Nur so könnten diese die Wissenschaft überhaupt beurteilen und entsprechend werde jedes Misstrauen im Grunde als Missverstehen infolge fehlenden Wissens verstanden.

In Wirklichkeit hingegen basierten Vertrauensbeziehungen auf gegenseitigen Erwartungen, und so verwechsle die traditionelle Perspektive “Vertrauen in Wissenschaft” mit der “Akzeptanz von Wissenschaft”. Die Folge: Erwartungen von Laien an das Wissenschaftssystem, die nicht mit der Perspektive der Wissenschaft übereinstimmen, werden diskreditiert. So könnten aber auch keine belastbaren Vertrauensbeziehungen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zustande kommen.

Wissenschaftsjournalismus ist kein Partner

Besonders problematisch sind für Kohring die aus dem traditionellen Verständnis abgeleiteten Kommunikationsstrategien in Bezug auf den Wissenschaftsjournalismus. Dieser werde von der Wissenschaft nämlich als Partner gesehen, der bei der Berichterstattung wissenschaftlichen Prinzipien folgen soll.

Tatsächlich sei der Wissenschaftsjournalismus aber kein Transmissionsriemen, sondern vielmehr ein professioneller Vermittler von Vertrauensbeziehungen. Dafür müsse er seine Kontrollfunktion ausüben können und dürfe sich nicht gemein machen mit dem Gegenstand seiner Berichterstattung. Ihn als unkritischen Partner bei der Wissensvermittlung zu sehen, könnte dem Vertrauen in die Wissenschaft hingegen im Zweifelsfall sogar schaden.

Empfehlungen

Kohring plädiert dafür, sich von diesem – von ihm so charakterisierten – “traditionellen” Verständnis von Wissenschaftskommunikation zu verabschieden. Zudem sollte der Begriff Wissenschaftskommunikation nicht sowohl für Selbstbeschreibungen (z. B. durch Wissenschaftler oder Pressestellen) und Fremdbeschreibungen (z. B. durch Journalisten) benutzt werden. Dies verwische die Unterschiede zwischen beiden Bereichen zu sehr. Außerdem müssten wissenschaftliche Untersuchungen des Themas ihren eigenen Standpunkt im Wissenschaftssystem reflektieren und sich unparteiisch verhalten.

Programme die einen Dialog mit der Öffentlichkeit fördern wollen, sollten die Erwartungen der Öffentlichkeit an die Wissenschaft ernst nehmen und offen diskutieren, wenn diese sich von den Erwartungen der Wissenschaft selbst unterscheiden. Der Versuch mit Kommunikationskampagnen, Science Slams oder ähnlichem Laien zu befähigen an wissenschaftlichen Diskussionen teilzunehmen und so Vertrauen zu schaffen, ist in Kohrings Augen hingegen wenig aussichtsreich.

Da Kohrings Aufsatz leider ohne Verweise auf andere Studien auskommt, fällt es schwer zu beurteilen, ob das ‘traditionelle Verständnis’ von Wissenschaftskommunikation unter Praktikern tatsächlich noch so weit verbreitet ist, wie er annimmt.

Kohring, Matthias (2016). Misunderstanding trust in science. A critique of the traditional discourse on science communication, in: Journal of Science Communication, Vol. 15(5), 1–4 ![]()